Неделя Крестопоклонная

27 марта – третья неделя Великого поста – Крестопоклонная. Она посвящена поклонению Кресту, которое было установлено в древности для поддержания в середине поста духовных сил верующих. Оно напоминает о том, что именно Крест является главным орудием нашего спасения, что он является символом не только искупительной смерти Христа, но также — и Его славного Воскресения, открывшего путь в рай всем, кто готов следовать за Христом.

Также образ креста говорит еще о том, что вся наша жизнь — это несение собственного креста и что впереди Страстная седмица, к которой и ведет пост. Во время Всенощного бдения в субботу вечером на середину храма выносится украшенный цветами Крест, и люди поклоняются ему. Лейтмотив службы — Крест как древо спасения и как райское древо жизни. На Литургии вместо Трисвятого поется гимн «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...».

Также поклонение кресту совершается на богослужениях в среду и пятницу, после чего он заносится обратно.

Среда Крестопоклонной недели (по-церковному - седмицы) еще называется Преполовением поста, так как именно в этот день Великий пост достигает своей середины.

Подробнее о Крестопоклонной, Кресте Господнем и нательном крестике можно почитать на сайте журнала "Фома"

Энергия: «ядерная физика» православного богословия

Знаменитый христианский мистик и богослов 14 века, Палама в споре со своими оппонентами выразил и философски обосновал самую суть практики исихазма, который является сердцевиной православного монашества и православной духовности. Центральным в его богословском и философском обосновании исихазма было понятие о нетварных Божественных энергиях.

Вообще в наше время слово «энергия» является одним из самых знаковых и популярных. Люди сегодня стремятся быть деятельными и энергичными. Обладать повышенной энергетикой – это престижно. Но, самое главное, энергия и обладание ею – необходимость в современном мире, поскольку она главный источник производства, а значит – и роста потребления. За источники энергии (нефть, газ) между странами ведется ожесточенное соперничество, которое, того и гляди, грозит вылиться в глобальные конфликты. Как сказал один политик в прошлом веке – скоро капля нефти будет стоить дороже, чем капля крови. Гонки за энергией, за нефтью и газом – это гонки за действительностью, за настоящим – как оно видится людям. Но мало кто из гонщиков за «реальными ценностями» подозревает, что их способ бытия и целеполагания был обозначен еще в древности, в античной философии.

Слову «энергия», его специальному, терминологическому употреблению мы обязаны древнегреческому философу Аристотелю (384 – 322 до Р.Х.). По-древнегречески ἡ ἐνέργεια (energeia) означает «действительность», «деятельность», «действие». Оно образовано от слова τό ἔργον (ergon) – «дело», «действие», и приставки ἐν – «в». Тогда дословно энергия – это то, что находится в деле, в действии.

Это понятие Аристотель противопоставил понятию возможности. Энергия – это то, что реализовалось, а не осталось лишь только в замысле или потенции. Энергия – это цель возможности, ее действительность. При этом наивысшей энергией по Аристотелю непривычным для нас образом обладает Бог-Перводвигатель, цель всего существующего, который сам неподвижен. Для нас, привыкших к отождествлению энергии и движения, очень странно то, что самым энергичным, действительным и деятельным у Аристотеля является то, что в то же время неподвижно и является высшим покоем.

Палама был великолепным знатоком Аристотеля. Однажды, еще будучи семнадцатилетним юношей, Григорий даже прочел лекцию об Аристотеле во дворце перед императором. Он так всех поразил, что его учитель Феодор Метохит воскликнул: «И сам Аристотель, если бы он был здесь, не преминул бы удостоить ее похвалы». Так что строгое православное учение, каким был исихазм Григория Паламы, опиралось в том числе и на глубокое знание Аристотеля и других античных философов.

Палама настаивал на том, что, хотя Бог по своей сущности непознаваем и недоступен, человек имеет возможность приобщения к нетварным Божественным энергиям или Божественной благодати. Тогда человек получает по благодати то, что Бог имеет по сущности. Поэтому самая высокая цель христианского, монашеского подвига – реальное обожение. При этом по Паламе сущность и энергии Божии существуют неслиянно и нераздельно. В этом сказался высокий антиномизм учения Паламы, не боявшегося диалектических противоречий и руководствовавшегося, прежде всего, обоснованием возможности спасения души.

Как сформулировал один современный греческий ученый, исследователь творчества Григория Паламы, «...[различие] непричаствуемой божественной сущности и причаствуемых энергий не отделяет нетварных энергий от божественной сущности, поскольку в каждой энергии является весь Бог, по причине неделимости божественной сущности».

Оппоненты же Паламы утверждали, что человек не может реально, на деле приобщиться к Богу, а Его энергии являются тварными. Но если не существует нетварной благодати или Божией энергии, то человек или приобщается непосредственно самой Божественной сущности, или вообще не может иметь никакого реального общения с Богом.

В первом варианте Бог становится познаваемым и доступным, и тогда человек низводит Его до себя, сам по своей сущности становясь Богом. Во втором же случае отрицается возможность действительного (т.е. энергийного) общения с Богом, которое произошло в лице Богочеловека Иисуса Христа. Но Палама, используя аристотелевскую терминологию, выразил самую суть православной веры в то, что человек по благодати может вознестись туда, куда вознесся Христос после Своего Воскресения.

Так Православие понимает высшую ступень действительности или реальности, доступную для человека – его обожение, даваемое ему по благодати. И окончательно сформулировал это византийский богослов и исихаст Григорий Палама, память которого празднуется во вторую Неделю Великого поста.

Фото godserv, www.flickr.com

Читайте другие публикации о Григории Паламе

Юрий ПУЩАЕВ. Источник: сайт журнала "Фома"

Великий Покаянный канон

Великим постом с понедельника по четверг первой седмицы на великих повечернях читается покаянный канон святого Андрея Критского. Канон этот назван Великим как по множеству мыслей и воспоминаний, в нем заключенных, так и по количеству содержащихся в нем тропарей – около 250 (в обычных канонах их около 30). Для чтения на первой седмице поста канон разделяется на четыре части, по числу дней. В среду и четверг к Великому канону прибавляется несколько тропарей в честь преподобной Марии Египетской, пришедшей из глубокого духовного падения к высокому благочестию. Великий канон завершается тропарями в честь его творца – святого Андрея Критского.

Более подробно о Великом каноне святителя Андрея Критского написано в статье диакона Владимира Василика.

Для тех, кто хочет получше разобраться в смыслах Великого покаянного канона на телеканале “Союз” есть запись лекций священника Константина Корепанова о Великом покаянном каноне св. Андрея Критского.

(далее…)

Приглашаем на встречу «Святыни Крыма»

6 марта, в воскресенье, в 12.00 в культурно-просветительном центре Казанского храма в рамках Дня православной книги состоится встреча с иеродиаконом Феофаном (Федосеевым). На беседу "Святыни Крыма" приглашаются семьи с детьми и все желающие.

(далее…)

Крещение Господне

Крещение Господне, или Богоявление, православные христиане празднуют 19 января. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Мы расскажем об истории, традициях и смысле праздника.

Что такое Крещение Господне

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа - один из важнейших христианских праздников. В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель.

Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном. Евангелист Лука пишет об этом: Отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос - Бог Отец, голубь - Бог Дух Святой, Иисус Христос - Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус - не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог.

Крещение Господне — двунадесятый праздник. Двунадесятыми называются праздники, которые догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери). Богоявление — Господский праздник.

Когда празднуется Крещение Господне

Крещение Господне Русская Православная Церковь празднует 19 января по новому стилю (6 января по старому стилю).

Праздник Богоявления имеет 4 дня предпразднства и 8 дней попразднства. Предпразднство – один или несколько дней перед большим праздником, в богослужения которого уже входят молитвословия, посвященные наступающему празднуемому событию. Соответственно, попразднство — такие же дни после праздника.

Отдание праздника совершается 27 января по новому стилю. Отдание праздника — последний день некоторых важных православных праздников, отмечаемый особым богослужением, более торжественным, чем в обычные дни попразднства.

События Крещения Господня

После поста и странствий в пустыне пророк Иоанн Предтеча пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения. Здесь он стал говорить народу о покаянии и крещении во оставление грехов и крестить людей в водах. Это не было Таинством Крещения, каким мы его знаем сейчас, но было его прообразом.

Народ верил пророчествам Иоанна Предтечи, многие крестились в Иордане. И вот, однажды к берегам реки пришел сам Иисус Христос. В ту пору Ему было тридцать лет. Спаситель попросил Иоанна крестить Его. Пророк был удивлен до глубины души и сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но Христос уверил его, что «надлежит нам исполнить всякую правду». Во время крещения отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! (Лк 3:21-22).

Крещение Господне было первым явлением Христа народу Израиля. Именно после Богоявления за Учителем последовали первые ученики — апостолы Андрей, Симон (Петр), Филипп, Нафанаил.

В двух Евангелиях — от Матфея и Луки — мы читаем, что после Крещения Спаситель удалился в пустыню, где постился сорок дней, чтобы подготовиться к миссии среди людей. Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал (Лк. 4:2). Диавол три раза подступал ко Христу и искушал Его, но Спаситель остался крепок и отринул лукавого (так называют диавола).

Что можно есть на Крещение Господне

Поста в праздник Крещения нет. А вот в Крещенский Сочельник, то есть накануне праздника, православные соблюдают строгий пост. Традиционное блюдо этого дня — сочиво, которое готовят из крупы (например, пшеницы или риса), меда и изюма.

Крещение Господне — история праздника

Крещение Господне начали праздновать, еще когда были живы апостолы — упоминание об этом дне мы находим в Постановлениях и Правилах апостольских. Но поначалу Крещение и Рождество были единым праздником, и назывался он Богоявление.

Начиная с конца IV века (в разных местностях по-разному) Крещение Господне стало отдельным праздником. Но и сейчас мы можем наблюдать отголоски единства Рождества и Крещения — в богослужении. Например, у обоих праздников есть Навечерие — Сочельник, со строгим постом и особыми традициями.

В первые века христианства на Богоявление крестили новообращенных (их называли оглашенными), поэтому этот день часто называли «днем Просвещения», «праздником Светов», или «святыми Светами» — в знак того, что Таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает Светом Христовым. Уже тогда была традиция освящать в этот день воды в водоемах.

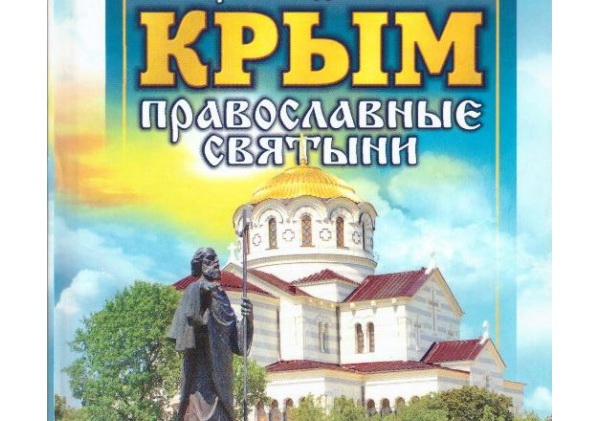

Иконография Крещения Господня

На раннехристианских изображениях событий Крещения Господня Спаситель предстает перед нами юным и без бороды; позднее Его стали изображать взрослым мужчиной.

С VI-VII веков на иконах Крещения появляются изображения ангелов — чаще всего их три и они стоят на противоположном от пророка Иоанна Предтечи берегу Иордана. В память о чуде Богоявления над стоящим в воде Христом изображают островок неба, из которого к Крещаемому нисходит голубь в лучах света — символ Святого Духа.

Центральные фигуры на всех иконах праздника — Христос и Иоанн Креститель, который возлагает десницу (правую руку) на голову Спасителя. Десница же Христа поднята в благословляющем жесте.

Особенности богослужения Крещения Господня

Духовенство в праздник Крещения Господня облачено в белые ризы. Главная особенность богоявленского богослужения — это освящение воды. Воду освящают два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник — Чином Великого освящения воды, который еще называют Великой агиасмой. И второй раз — в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии.

Первая традиция восходит, скорее всего, к древнехристианской практике крещения оглашенных после утренней службы Богоявления. А вторая — связана с обычаем палестинских христиан шествовать в день Богоявления на Иордан к традиционному месту крещения Иисуса Христа.

Молитвы Крещения Господня

Тропарь Крещения Господня

глас 1-й

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствовавше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, извествоваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.

Перевод:

Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, явилось поклонение Пресвятой Троице, ибо глас Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, явившийся в виде голубя, подтвердил истинность этого слова. Христе Боже, явившийся и просветивший мир, слава Тебе!

Кондак Крещения Господня

глас 4-й

Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме поющих Тя: пришел еси и явился еси Свет неприступный.

Перевод:

Явился Ты ныне всему миру; и Твой свет, Господи, запечатлелся на нас, сознательно воспевающих Тебя: «Ты пришел и явился, Свет неприступный!»

Величание Крещения Господня

Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию крестившагося от Иоанна в водах Иорданских.

Перевод:

Прославляем Тебя, Христе, Податель жизни, за то, что Ты ныне для нас крестился плотию от Иоанна в водах Иордана.

Святая Крещенская вода

Воду на Богоявление освящают два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник — Чином Великого освящения воды, который еще называют «Великой агиасмой». И второй раз — в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии. Первая традиция восходит, скорее всего, к древнехристианской практике крещения оглашенных после утренней службы Богоявления. А вторая — связана с обычаем христиан Иерусалимской церкви шествовать в день Богоявления на Иордан к традиционному месту крещения Иисуса Христа.

По традиции, Крещенскую воду хранят год — до следующего праздника Крещения. Пьют ее натощак, благоговейно и с молитвой.

Когда набирать крещенскую воду?

Воду на Богоявление освящают два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник — Чином Великого освящения воды, который еще называют «Великой агиасмой». И второй раз — в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии. Когда освящать воду, совершенно не важно.

Купание в проруби (иордани) на Крещение

На Руси простые люди называли Богоявление «Водокрещи» или «Иордань». Иордань — прорубь в форме креста или круга, прорубленная в любом водоеме и освященная в день Крещения Господня. После освящения удалые парни и мужики окунались и даже плавали в ледяной воде; считалось, что так можно смыть с себя грехи. Но это лишь народное суеверие. Церковь учит нас, что грехи смываются только покаянием через таинство Исповеди. А купание — это просто традиция. И тут, во-первых, важно понимать, что эта традиция совершенно необязательна для исполнения. Во-вторых, следует помнить о благоговейном отношении к святыне — крещенской воде. То есть, если мы все же решились на купание, то должны делать это разумно (учитывая состояние здоровья) и благоговейно — с молитвой. И, конечно, не заменяя купанием присутствие на праздничном богослужении в храме.

Крещенский сочельник

Празднику Богоявления предшествует Крещенский Сочельник, или Навечение Богоявления. Накануне праздника православные христиане соблюдают строгий пост. Традиционное блюдо этого дня — сочиво, которое готовят из крупы (например, пшеницы или риса), меда и изюма.

Сочиво

Для приготовления сочива вам понадобится:

- пшеница (зерно) – 200 г

- очищенные орехи – 30 г

- мак – 150 г

- изюм – 50 г

- фрукты или ягоды (яблоко, ежевика, малина и т.п.) или варенье – по вкусу

- ванильный сахар – по вкусу

- мед и сахар – по вкусу.

Пшеницу хорошо промыть, залить горячей водой, покрыв зерно, и варить в кастрюле на медленном огне до мягкости (или в глиняном горшочке, в духовке), периодически доливая горячую воду. Мак промыть, запарить горячей водой на 2-3 часа, слить воду, мак растереть, добавить по вкусу сахар, мед, ванильный сахар или любого варенья, покрошенных орехов, изюма, фрукты или ягоды по вкусу, добавить 1/2 стакана кипячёной воды, и всё это соединить с вареной пшеницей, выложить в керамическую миску и подать на стол в охлажденном состоянии.

Стихотворение о Крещении

Иван Бунин

Крещенская ночь

Темный ельник снегами, как мехом,

Опушили седые морозы,

В блестках инея, точно в алмазах,

Задремали, склонившись березы.

Неподвижно застыли их ветки,

А меж ними на снежное лоно,

Точно сквозь серебро кружевное,

Полный месяц глядит с небосклона.

Высоко он поднялся над лесом,

В ярком свете своем цепенея,

И причудливо стелются тени,

На снегу под ветвями чернея.

Замело чаши леса метелью, -

Только вьются следы и дорожки,

Убегая меж сосен и елок,

Меж березок до ветхой сторожки.

Убаюкала вьюга седая

Дикой песнею лес опустелый,

И заснул он, засыпанный вьюгой,

Весь сквозной, неподвижный и белый.

Спят таинственно стройные чащи,

Спят, одетые снегом глубоким,

И поляны, и луг, и овраги,

Где когда-то шумели потоки.

Тишина, – даже ветка не хрустнет!

А, быть может, за этим оврагом

Пробирается волк по сугробам

Осторожным и вкрадчивым шагом.

Тишина, – а, быть может, он близко...

И стою я, исполнен тревоги,

И гляжу напряженно на чащи,

На следы и кусты вдоль дороги.

В дальних чащах, где ветви как тени

В лунном свете узоры сплетают,

Все мне чудится что-то живое,

Все как будто зверьки пробегают.

Огонек из лесной караулки

Осторожно и робко мерцает,

Точно он притаился под лесом

И чего-то в тиши поджидает.

Бриллиантом лучистым и ярким,

То зеленым, то синим играя,

На востоке, у трона Господня,

Тихо блещет звезда, как живая.

А над лесом все выше и выше

Всходит месяц, – и в дивном покое

Замирает морозная полночь

И хрустальное царство лесное!

Митрополит Антоний Сурожский. Проповедь на Крещение Господне

19 января 1973 г.

Какие бывают животворящие и какие бывают страшные воды… В начале Книги Бытия мы читаем о том, как над водами носилось дыхание Божие и как из этих вод возникали все живые существа. В течение жизни всего человечества – но так ярко в Ветхом Завете – мы видим воды как образ жизни: они сохраняют жизнь жаждущего в пустыне, они оживотворяют поле и лес, они являются знаком жизни и милости Божией, и в священных книгах Ветхого и Нового Завета воды представляют собой образ очищения, омовения, обновления.

Но какие бывают страшные воды: воды Потопа, в которых погибли все, кто уже не мог устоять перед судом Божиим; и воды, которые мы видим в течение всей нашей жизни, страшные, губительные, темные воды наводнений…

И вот Христос пришел на Иорданские воды; в эти воды уже не безгрешной земли, а нашей земли, до самых недр своих оскверненной человеческим грехом и предательством. В эти воды приходили омываться люди, кающиеся по проповеди Иоанна Предтечи; как тяжелы были эти воды грехом людей, которые ими омывались! Если бы мы только могли видеть, как омывающие эти воды постепенно тяжелели и становились страшными этим грехом! И в эти воды пришел Христос окунуться в начале Своего подвига проповеди и постепенного восхождения на Крест, погрузиться в эти воды, носящие всю тяжесть человеческого греха – Он, безгрешный.

Этот момент Крещения Господня – один из самых страшных и трагических моментов Его жизни. Рождество – это мгновение, когда Бог, по Своей любви к человеку желающий спасти нас от вечной погибели, облекается в человеческую плоть, когда плоть человеческая пронизывается Божеством, когда обновляется она, делается вечной, чистой, светозарной, той плотью, которая путем Креста, Воскресения, Вознесения сядет одесную Бога и Отца. Но в день Крещения Господня завершается этот подготовительный путь: теперь, созревший уже в Своем человечестве Господь, достигший полной меры Своей зрелости Человек Иисус Христос, соединившийся совершенной любовью и совершенным послушанием с волей Отца, идет вольной волей, свободно исполнить то, что Предвечный Совет предначертал. Теперь Человек Иисус Христос эту плоть приносит в жертву и в дар не только Богу, но всему человечеству, берет на Свои плечи весь ужас человеческого греха, человеческого падения, и окунается в эти воды, которые являются теперь водами смерти, образом погибели, несут в себе все зло, весь яд и всю смерть греховную.

Крещение Господне , в дальнейшем развитии событий, ближе всего походит на ужас Гефсиманского сада, на отлученность крестной смерти и на сошествие во ад. Тут тоже Христос так соединяется с судьбой человеческой, что весь ее ужас ложится на Него, и сошествие во ад является последней мерой Его единства с нами, потерей всего – и победой над злом.

Вот почему так трагичен этот величественный праздник, и вот почему воды иорданские, носящие всю тяжесть и весь ужас греха, прикосновением к телу Христову, телу безгрешному, всечистому, бессмертному, пронизанному и сияющему Божеством, телу Богочеловека, очищаются до глубин и вновь делаются первичными, первобытными водами жизни, способными очищать и омывать грех, обновлять человека, возвращать ему нетление, приобщать его Кресту, делать его чадом уже не плоти, а вечной жизни, Царства Божия.

Как трепетен этот праздник! Вот почему, когда мы освящаем воды в этот день, мы с таким изумлением и благоговением на них глядим: эти воды сошествием Святого Духа делаются водами Иорданскими, не только первобытными водами жизни, но водами, способными дать жизнь не временную только, но и вечную; вот почему мы приобщаемся этим водам благоговейно, трепетно; вот почему Церковь называет их великой святыней и призывает нас иметь их в домах на случай болезни, на случай душевной скорби, на случай греха, для очищения и обновления, для приобщения к новизне очищенной жизни. Будем вкушать эти воды, будем прикасаться к ним благоговейно. Началось через эти воды обновление природы, освящение твари, преображение мира. Так же как в Святых Дарах, и тут мы видим начало будущего века, победу Божию и начало вечной жизни, вечной славы – не только человека, но всей природы, когда Бог станет всем во всем.

Слава Богу за Его бесконечную милость, за Его Божественное снисхождение, за подвиг Сына Божия, ставшего Сыном человеческим! Слава Богу, что Он обновляет и человека и судьбы наши, и мир, в котором мы живем, и что жить-то мы все-таки можем надеждой уже одержанной победы и ликованием о том, что мы ждем дня Господня , великого, дивного, страшного, когда воссияет весь мир благодатью принятого, а не только данного Духа Святого! Аминь.

Источник: сайт журнала "Фома"

Воскресная школа приглашает на праздник

Воскресная школа приглашает детей и взрослых на Рождественский концерт. Праздник состоится 9 января 2022 года в 13 часов в зале Казанского храма (ул. Верхнепортовая, 74).

(далее…)

Приглашаем на спектакль

12 декабря в 13.00, в рамках фестиваля детских театров "Маячок", будет показан спектакль "Золотой ключик" на сцене культурно- просветительного центра Казанского храма ( ул.Верхнепортовая ,74). Вход свободный.

Подробнее о событии

с 1 по 11 декабря в Приморском крае по традиции проходят мероприятия, направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья,.Накануне воспитанники Воскресной школы в составе театральной студии "Алые паруса" отделения "Семь-Я" СРЦН "Парус надежды", которой руководит директор Воскресной школы Форикова Н.А.,побывали в школе- интернате для детей с нарушениями слуха и показали спектакль "Золотой ключик".

В ноябре дети стали дипломантами краевого конкурса театральных коллективов "Свет рампы" на сцене Краевого академического театра молодежи.Ребята часто выступают на различных мероприятиях,готовят новые проекты, в том числе 'Маленький принц"и Рождественский спектакль, а 12 декабря в 13.00 сыграют "Золотой ключик" на сцене культурно- просветительного центра Казанского храма ( ул.Верхнепортовая ,74) в рамках фестиваля детских театров "Маячок".

Вход свободный, приглашаем всех желающих на спектакль и на занятия в студию "Алые паруса"(вторник, четверг с 15.30-17.30, адрес :ул.Сипягина,15)

Руководитель театральной студии "Алые паруса" Форикова Наталья Анатольевна

8(902)524-47-53

Комментарий Натальи Анатольевны Фориковой на страничке Воскресной школы Казанского храма в инстаграм:

- Хочу поблагодарить наших воспитанников воскресной школы Казанского храма Олимпиаду Латышеву и Елизавету Баранову за участие в спектакле т/с"Алые паруса": сегодня мы побывали со спектаклем "Золотой ключик " в КШИ @mineralnaya17 и девочки очень помогли мне.Особенно спасибо Лизе,которая помогала с реквизитом, сразу включилась в действие и очень выручила!И родителям спасибо огромное!

(далее…)

Покров Божией Матери

14 октября, в день Покрова Божией Матери, православные христиане вспоминают чудо, которое произошло в 910 году. По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. На Руси этот праздник называли Покров день. Мы расскажем о событиях и традициях Покрова.

Что такое Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников Русской Православной Церкви. Его полное название — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Произошло это в 910 году. Божия Матерь распростерла свой омофор (покрывало для головы) над людьми, и это чудо стало знаком заступничества и утешения над людьми. Покров Пресвятой Богородицы празднуется только в Русской Церкви.

Когда празднуется Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников. Дата праздника фиксированная — 14 октября по новому стилю (1 октября по старому стилю).

Что можно есть на Покров Пресвятой Богородицы

На Покров Пресвятой Богородицы поста нет. Если же день праздника выпадает на среду или пятницу — разрешается рыба.

События Покрова Пресвятой Богородицы

История самого события, послужившего поводом к установлению праздника, известна достаточно хорошо. К Константинополю подступили войска варваров. В те годы подобные набеги нередко заканчивались кровавой резней, и жители византийской столицы оправданно ждали, что уже к утру они могут проститься с жизнью.

Священники города молились об избавлении от врагов, и вот в четвертом часу ночи будущем известному христианскому святому, юродивому Андрею Константинопольскому (славянину попавшему некогда в византийский плен), во Влахернском храме Константинополя явилось видение. На небе он увидел идущую по воздуху Богородицу, озарённую небесным светом, окруженную ангелами и сонмом святых. Как описывает это видение святой Димитрий Ростовский, Богородица «сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом”.

Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря разметала корабли варваров, избавив жителей Константинополя от смерти.

Конечно, факт чуда невозможно доказать научно, однако о самом факте осады и спасительной бури есть немало исторических сведений. Вопрос вызвает лишь то, кем были кровожадные покорители византийской столицы? По некоторым данным, это были пришедшие к Константинополю сарацины. Однако, есть и другая версия.

Как полагает ряд ученых, события праздника описывают произошедшее с дружинами русских князей-варягов Аскольда и Дира. Известный историк Церкви Антон Карташов приводит текст патриарха Фотия, который хронологически подтверждает, что события могли иметь место именно в 866 году, а значит нападающими были именно русы, а не сарацины, так как сарацинские нашествия случились на полвека позже. Патриарх пишет: «Помните ли вы ту мрачную и страшную ночь, когда жизнь всех нас готова была закатиться вместе с закатом солнца и свет нашего существования поглощался глубоким мраком смерти? Помните ли тот час невыносимо горестный, когда приплыли к нам варварские корабли, дышащие чем-то свирепым, диким и убийственным. Когда море тихо и безмятежно расстилало хребет свой, доставляя им приятное и вожделенное плаванье, a на нас воздымая свирепые волны брани. Когда они проходили перед городом, неся и выдвигая пловцов, поднявших мечи и как бы угрожая городу смертью от меча…

Когда, воздевая руки к Богу, всю ночь мы просили у Него помилования, возложив на Него все свои надежды, тогда избавились от несчастья, тогда сподобились отмены окружавших нас бедствий. Тогда мы увидели рассеяние грозы и узрели отступление гнева Господня от нас. Ибо мы увидели врагов наших удаляющимися, и город, которому угрожало расхищение, избавившимся от разорения…»

Так почему же именно на Руси эти события в памяти верующего народа остались глубже, чем даже в памяти потомков чудесно спасшихся византийцев? О князьях Аскольде и Дире известно не только как о жестоких войнах и разорителях чужих земель. Известно также и то, что после неудачного похода в Константинополь, русы прислали императору Византии посла с просьбой направить в Киев христианского миссионера. Воинственным варягам стало интересно: что же это за Бог у греков, способный разметать сильнейшее войско? Некогда воинственные язычники-варвары, Аскольд и Дир к концу жизни приняли крещение, крестились и многие из их дружинников.

Если это действительно так, то значит моментальное поражение в не самой славной военной кампании лишило русов материальных трофеев, но принесло им нечто гораздо большее. Недаром, события времен Аскольда и Дира порой называют «первым крещением русов».

История празднования Покрова Пресвятой Богородицы

Мы читаем об установлении праздника в русском Прологе ХII века (древнерусский житийный сборник).

«Се убо, егда слышах - помышлях; како страшное и милосердное видение и паче надеяния и заступления нашего, бысть без празднества... восхотех, да не без праздника останет Святый Покров Твой, Преблагая».

На Руси церкви в честь Покрова Божией Матери стали строить в XII веке. Одна из самых древних и красивых — Покрова на Нерли. Ее возвел святой князь Андрей Боголюбский. Есть предположение, что именно он и распространил традицию празднования Покрова Богородицы на Руси.

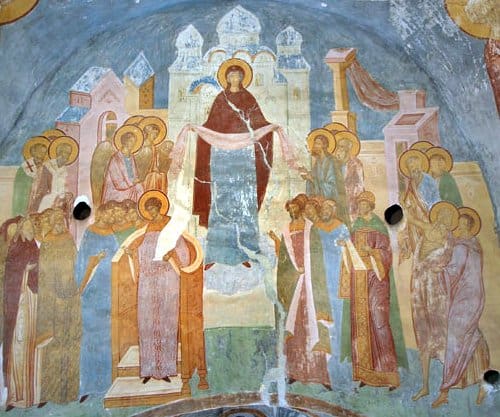

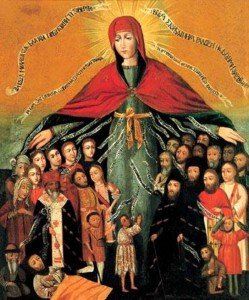

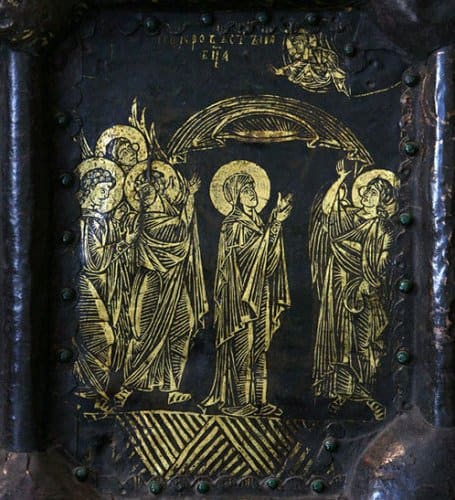

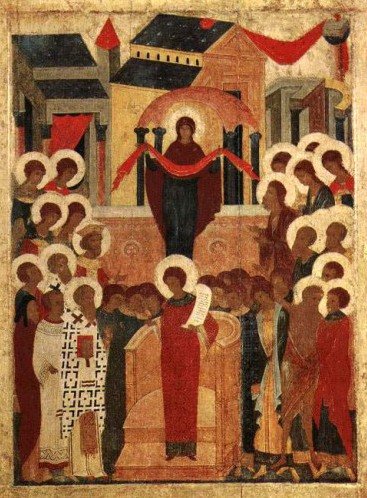

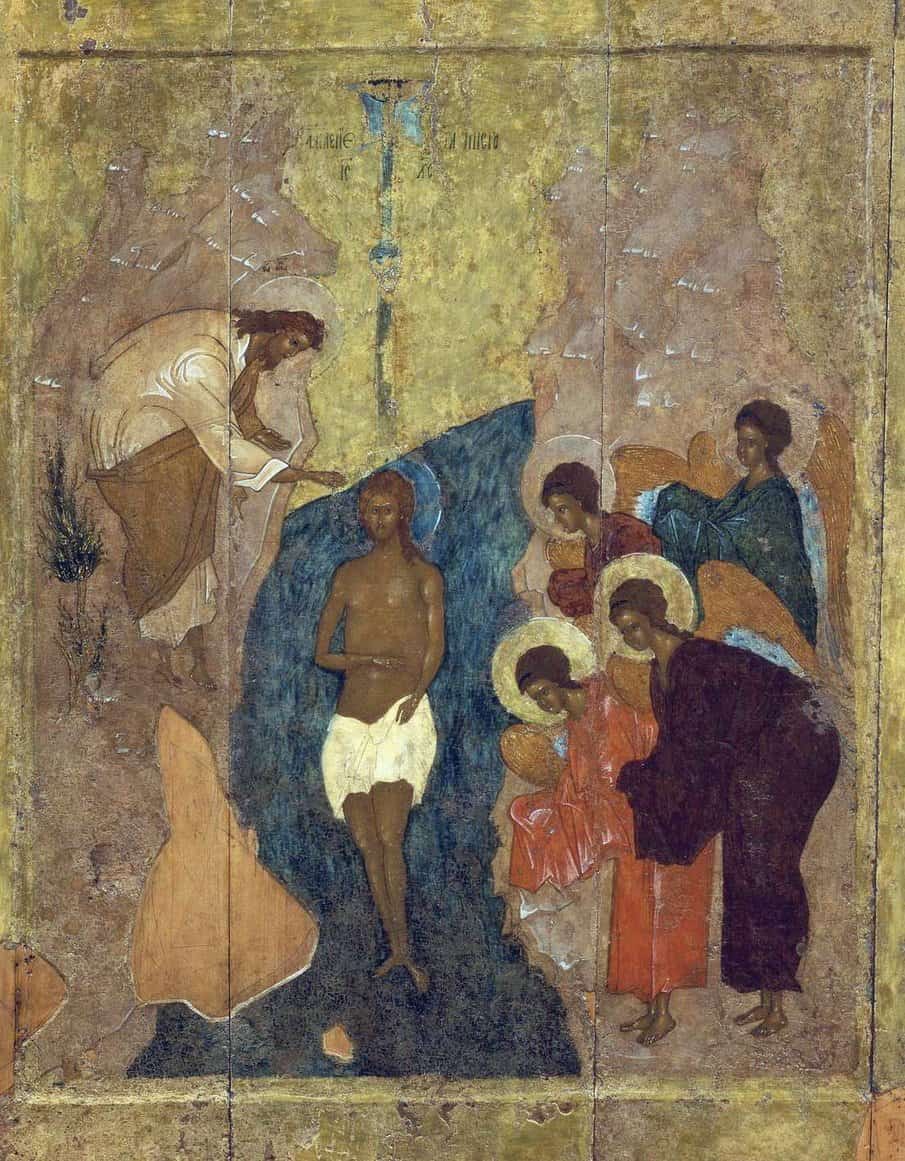

Икона Покрова Пресвятой Богородицы

Самые древние на Руси изображения праздника Покрова можно увидеть на вратах Рождественского собора в Суздале и в росписях собора Снетогорского монастыря в Пскове. Относятся они к XIV веку.

Известны две основные иконографические традиции Покрова – «суздальский» и «новгородский». В первом случае Богородицу изображают перед храмом, она простирает свой омофор (покрывало для головы) над всеми, кто молится в нем. Самый первый известный нам образец «суздальского» типа — храмовая икона Покровского Суздальского монастыря. Она была написана во второй половины XIV века, а сейчас хранится в Государственной Третьяковской галерее.

В «новгородском» типе икон омофор поддерживают ангелы, а не Богородица. Сама Божия Матерь изображается стоящей внутри храма. Одна из наиболее ранних икон этого типа происходит из Зверина монастыря и датируется 1399 годом. Сейчас ее можно увидеть в Новгородском музее.

В конце XV века эти две иконографические традиции стали объединяться.

Тропарь Покрова Пресвятой Богородицы

Глас 4

Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

Перевод:

В сей день мы, православные люди, торжественно празднуем, благословляемые Твоим, Богомати, пришествием, и, взирая на Твой пречистый образ, со умилением взываем: «Покрой нас священным Твоим покровом и избавь нас от всякого зла, умоляя Сына Твоего, Христа Бога нашего, о спасении душ наших»

Кондак Покрова Пресвятой Богородицы

Глас 3

Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых невидимо за ны молится Богу, Ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога.

Перевод:

Ныне Дева предстоит в храме и с сонмами святых невидимо молится за нас Богу. Ангелы с архиереями поклоняются, апостолы же с пророками ликуют: ибо о нас молит Богородица Предвечного Бога

Величание Покрова Пресвятой Богородицы

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтем Покров Твой честный, Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся.

Перевод:

Величаем Тебя, Пресвятая Дева, и чтим Покров Твой святой, ибо видел Тебя святой Андрей на воздухе за нас Христу молящуюся.

Источник: сайт журнала "Фома"

(далее…)

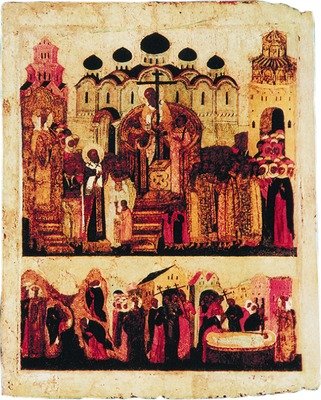

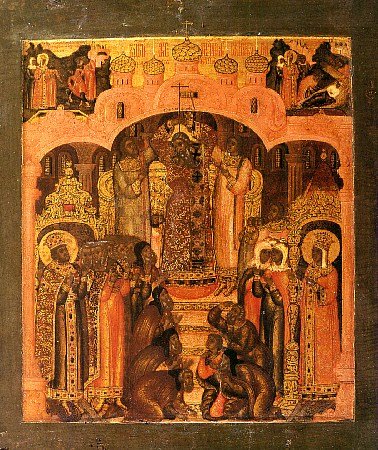

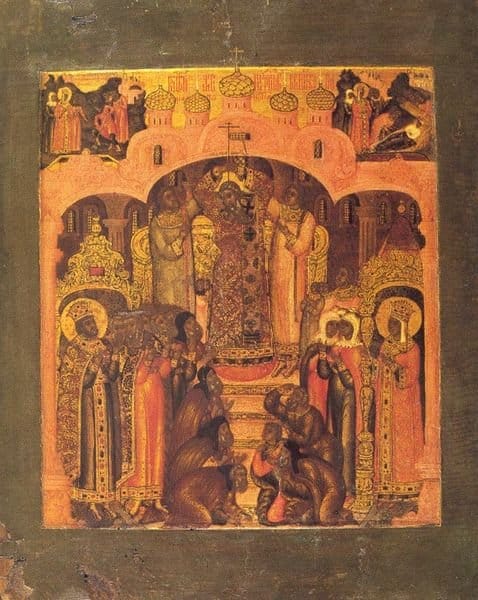

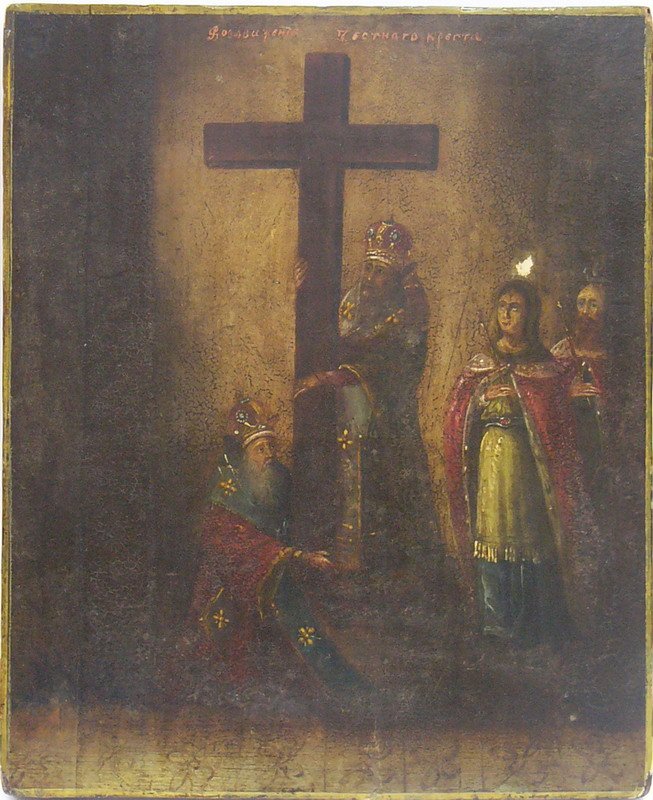

Иконография праздника Крестовоздвижения

В церковном искусстве есть изображения, когда требуется некоторое время, чтобы понять, о каком именно событии рассказывает икона, фреска или мозаика. Но есть и другой пласт сакральной живописи — там человек, даже слабо знакомый с Писанием и Преданием, легко узнаёт изображенный сюжет. К таким иконам относится и образ праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.

Что изображено на иконе Воздвижения Креста Господня?

В общих чертах канонический иконографический сюжет Крестовоздвижения выглядит следующим образом: в центре композиционного поля находится крест. Он стоит на высоком ступенчатом возвышении, а его поддерживают несколько священнослужителей, при этом хотя бы один из них всегда облачен в епископские одеяния. Помост, на котором стоят клирики, окружен верующими людьми, а позади помоста виднеется большой однокупольный храм. На разных изображениях некоторые их перечисленных деталей могут отсутствовать, но центральная часть — Крест и держащие его священнослужители — всегда остается неизменной. Собственно, центральная часть — это и есть первоначальный и наиболее древний вариант иконы Крестовоздвижения, который сформировался в IX веке и передает сразу три исторических события.

Первое произошло в 326 году. Провозгласив в Римской империи политику веротерпимости и лично симпатизируя христианству, император Константин на государственном уровне развернул программу по поиску и сохранению тех артефактов, которые так или иначе связаны с жизнью Христа, Богородицы и наиболее известных святых. Непосредственное руководство программой взяла на себя мать Константина — императрица Елена. Стараниями этой сильной женщины были найдены и привезены в Рим многие христианские святыни, но практически всю свою жизнь в Церкви Елена посвятила поиску одной-единственной реликвии — Креста, на котором был казнен Спаситель.

Поиски были долгими и трудными. Агенты римских спецслужб исходили поначалу всю Палестину, но после нескольких лет неудач надежда почти покинула их. Однако Елена оставалась непоколебимой, и после очередного извещения о безрезультатных поисках села на корабль и отплыла в Святую Землю, чтобы лично возглавить экспедицию. Императрица верила, что Крест цел. Не мог же Господь допустить, чтобы такой ценный предмет, связанный с нашим спасением, бесследно пропал!

Обретение Креста. Афон, монастырь Пантократор. XVII в.

Царица решила сконцентрировать поиски в Иерусалиме, и интуиция не подвела ее. После того, как были допрошены все старожилы, один старый еврей сказал, что знает место, где его предки закопали Крест. Это был холм, на котором стоял храм римской богини Венеры. Елена приказала разрушить святилище и буквально по миллиметру снести холм. Старания экспедиции увенчались успехом. Была найдена гробница Спасителя, где Он покоился три дня до Своего воскресения. А спустя некоторое время нашли и сам Крест, засыпанный различным строительным мусором. Когда святыню, в конце концов, нашли, ликованию народа не было придела — все хотели видеть бесценную реликвию. И тогда иерусалимский святитель Макарий с помощью нескольких священников поднял Древо на высокий помост, и все присутствовавшие могли узреть великую святыню.

Русская икона. Кон XVI в. Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник Как известно, в пещере был найден не один крест, а три, и табличка от Креста Христова, лежащая отдельно. В нижнем регистре русской иконы XVI века изображено это и последующие события: внесение трех крестов в Иерусалим, опознание святого Креста возложением на умершего.

Второе событие, к которому возводит зрителя икона праздника, произошло в первой половине VII столетия. Незадолго до начала арабских завоеваний между Византией и Персией развязалась война, в ходе которой персидский царь Хозрой II разграбил Иерусалим, пленив патриарха и увезя с собою Крест Христов. Однако спустя 14 лет императору Ираклию удалось разгромить персов и освободить патриарха вместе с главной реликвией христиан. Торжественной процессией святитель и монарх несли Крест в Иерусалим, но у входа в Храм Гроба Господня их остановил ангел и приказал Ираклию снять с себя все царские знаки отличия и нести Древо так, как его нес Сам Христос — то есть как простой человек. Только выполнив веление ангела, император смог внести Крест в храм. И снова — как и при Елене — Крест был воздвигнут на высоком помосте, чтобы весь собравшийся люд мог увидеть орудие нашего спасения.

Третье же событие — это не столько некое «одноразовое» происшествие, сколько традиция, которую свято блюли в Константинополе. В особые дни года на возвышение перед алтарем храма Святой Софии выносилась часть Животворящего Древа, и патриарх поднимал ее над всеми верующими. Этот чин возник как подражание тому воздвижению, которое произошло в Иерусалиме. Церемонию поднятия Креста можно увидеть до сих пор в большинстве православных и униатских кафедральных соборов. Посреди храма устанавливается помост (кафедра), куда восходит епископ и на четыре стороны осеняет верующих крестом, хранящемся в алтаре. По благословению правящего владыки этот чин может совершать и заслуженный приходской священник, но это почетное право дается единицам как особая привилегия.

Символика иконы Крестовоздвижения

Изначальная композиция праздничного изображения, как мы уже отмечали, была весьма простой. На ступенчатом возвышении стоит священнослужитель в епископских одеяниях и держит Крест. Руки человека нарисованы так, что создается впечатление, будто он либо только-только начинает поднимать Крест, либо уже его опускает. То есть налицо желание художника передать момент благословения молящихся. Со временем фигура архиерея дополнилась предстоящими клириками — священниками и диаконами, которые помогают епископу держать тяжелый Крест.

С течением времени вместе со священнослужителями на возвышении стали изображать императрицу Елену. Она либо просто стоит вполоборота к Кресту, либо еще и держит в руках блюдо с гвоздями, найденными вместе с Крестом. Иногда к Елене присовокупляется Константин. Исторически такой вариант композиции неверен, но изображение императора на иконе вполне логично, ведь это он был инициатором собирания воедино христианских реликвий. Иногда Крест держат исключительно Константин и Елена, как это показано, например, на мозаике Святой Софии в Константинополе.

В Московском государстве XVII века встречались и такие иконы, на которых рядом с римскими государями можно увидеть русского царя и московского патриарха. Это, конечно, крайность с точки зрения истории, но, тем не менее, эта деталь была очень важна для московитов, поскольку подчеркивала идею духовного единства и преемственности Рима Древнего, Рима Нового и Рима Третьего, коим Москва себя и считала.

Икона. Кон. XVIII в. Из праздничного ряда иконостаса церкви села Селезениха Тверской обл. Государственный институт реставрации, Москва.

Нижнюю часть иконы занимает народ. Иногда изображено много людей, иногда — мало, а иногда — и вовсе нет никаких фигур. Однако такое бывает довольно редко, и чаще всего на иконах есть изображения молящихся. По одной трактовке — это жители Иерусалима, которые с ликованиями встречали обретенную святыню. По другой версии, фигуры символизируют собою всех христиан, всю совокупность земной Церкви, которая почтительно покланяется Святому Кресту, сделавшемуся орудием нашего спасения.

Икона "Воздвижение Честного Креста" Россия, XIX - ХХ век.

И, наконец, позади центральной композиции просматривается схематическое, но очень отчетливое и ни с чем не перепутываемое изображение храма (чаще всего - однокупольного). Иногда храм показан не снаружи, а как бы изнутри, как бы в разрезе, а само воздвижение происходит, по сути, под его сводами. Этот элемент можно трактовать по-разному. Исторически и первый Храм Гроба Господня, и Святая София имели по одному гигантскому куполу. Также это изображение символизирует любой христианский храм, в котором совершаются Евхаристия и Таинства. Но еще важно вспомнить, что храмовые или городские постройки на канонической иконе имеют и более глубокий аллегорический смысл. Они символизируют собою Небесный Иерусалим — нашу небесную отчизну и главную вожделенную цель, которую стремятся достичь все те, кто истинно и искренне верит во Христа Спасителя.

Источник: сайт журнала "Фома"

(далее…)