Рождество Христово. О празднике и иконе Рождества

О Рождестве Спасителя и связанных с ним событиях мы знаем от евангелистов Матфея и Луки, а они, вероятно, — со слов Пресвятой Богородицы. Рассказы апостолов различны, но удивительным образом дополняют друг друга.

Матфей говорит не столько о Рождестве, сколько о событиях до и после него: как Ангел рассеял смущение Иосифа Обручника, узнавшего о беременности Девы Марии; как родившемуся Младенцу пришли поклониться волхвы. Лука же начинает с явления Ангела Самой Деве Марии: Ты обрела благодать у Бога, — возвестил Ей Ангел, — и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего… и Царству Его не будет конца (Лк 1:30–33). Далее евангелист Лука описывает обстоятельства Рождества: …вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле... И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи… в город Давидов, называемый Вифлеем… записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице (Лк 2:1–7).

Суть праздника Рождества Христова

Рождество Христово — событие, не вмещающееся в сознание. Творец Вселенной, пронизывающий Собой всë сотворенное пространство и при этом не ограниченный им, вечный и всеведущий, абсолютно нематериальный, вошел в наше земное время и пространство, стал одним из действующих лиц человеческой истории!

Сын Божий, ни на мгновение не переставая быть Богом, стал еще и Человеком — раз и навсегда! Сперва — плодом, завязавшимся в утробе Девы Марии; затем — беспомощным Младенцем, рожденным за неимением лучшего в загоне для скота; и наконец — скитальцем-проповедником, вынужденным терпеть все ограничения и тяготы обычной земной жизни, испытывающим голод и жажду, страдающим от холода и зноя, болезней и недосыпания, не имеющим где главу приклонить…

Бог становится человеком. Для чего? Чтобы человек реализовал свое предназначение; чтобы мог снова беседовать с Богом «лицом к лицу», как некогда Адам; чтобы стал незамутненным образом и подобием Божиим.

В «Слове о воплощении Бога-Слова» святитель Афанасий Александрийский объясняет, что у Бога не было иного способа спасти падшее человечество. Людьми, которых Он сотворил для вечной жизни, овладевала смерть; «род человеческий растлевался… и Богом совершённое дело гибло». Человек погибал потому, что нарушил Божию заповедь не вкушать от древа познания добра и зла. А отменить эту заповедь постфактум Бог уже не мог: тогда Он вступил бы в противоречие Сам с Собою. Не было смысла и ждать от людей покаяния: Бог, конечно, простил бы их, но покаяние не вернуло бы им бессмертия: ведь сколько грехов уже было совершено…

Выходило, по слову святителя Афанасия, «нечто… ни с чем несообразное и вместе неприличное».

Посему-то, говорит он, «бесплотное, нетленное, невещественное Божие Слово приходит в нашу область» и «приемлет на Себя тело, и тело нечуждое нашему», чтобы, во исполнение Своей же заповеди, пострадать и умереть как человек, а затем Божией силой воскреснуть и уничтожить в людях смерть, «как солому огнем».

Коротко говоря, Рождество Христово стало первым шагом, предпринятым Богом с целью спасти Свое творение от греха и его неизбежного последствия — смерти.

Тропарь Рождеству Христову:

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе!

Перевод на русский язык:

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания, ибо через него звездам служащие звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!

1. Младенец Христос в вертепе — пещере с яслями (кормушкой для скота). Рядом со Христом изображен вол и осел: вол, по толкованию многих святых отцов, — это символ иудеев, живущих по закону, а осел — символ язычников, которые сами себе закон (Рим 2:14).. Христос пришел спасти и тех, и других.

2. В центре иконы — Богородица. Она возлежит на одре: это знак того, что рождение Господа Иисуса было абсолютно реальным, а не призрачным (как утверждали некоторые); Он пришел в мир как живой человек из плоти и крови. Багряный цвет ложа Девы Марии — знак Ее царского достоинства. Богородица происходила из рода царя Давида и стала Матерью Царя царей и Господа господствующих (Откр 19:16). Изобразив Богородицу отвернувшейся от Младенца Христа, иконописец дает понять, что, во-первых, Дитя принадлежит не Ей, а всему миру (Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь (Мф 12:50)). А во-вторых, что Сама Богородица слышит молитвы всех людей, что Она — первая заступница и ходатаица за всех нуждающихся и скорбящих.

3. Праведный Иосиф, смущенный известием о беременности Девы Марии. Перед ним старец в одежде из козьих шкур: это аллегорический образ сомнений, одолевавших Иосифа. Его сомнения развеял Ангел, явившийся Иосифу во сне и возвестивший: Дитя есть от Духа Святаго… наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их (Мф 1:20–21).

4. Омовение Младенца Христа — еще один сюжет, призванный подчеркнуть реальность Боговоплощения. Он позаимствован из апокрифического «Протоевангелия Иакова», где рассказывается, как Иосиф, увидев, что у Марии приближается час родов, побежал звать повитуху, а та пригласила себе в помощь Саломею. Эти две женщины стали, если верить апокрифу, непосредственными свидетельницами чуда.

5. Пастухи – стали первыми свидетелями Рождества Христова. Они были в поле, как вдруг предстал им Ангел Господень и возвестил великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь (Лк 2:8–11). Пастухи вошли в пещеру, где обыкновенно зимовали их стада, и увидели Христа воочию.

6. Сонм Ангелов – в ночь Рождества взорам изумленных пастухов предстало многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! (Лк 2:13–14). Один из Ангелов склоняется к пастухам, призывая их присоединиться к хвалебной песни. Это иллюстрация строки «Ангелы с пастырьми славословят» из рождественского кондака — церковного песнопения, раскрывающего смысл праздника.

7. Луч звезды – рождение Спасителя сопровождалось явлением в восточной части неба яркой звезды. На иконе луч звезды указывает на ясли с Младенцем Христом. Звезда указывала путь волхвам до Вифлеема и затем остановилась над местом, где был Младенец (Мф 2:9). Ориген считал Вифлеемскую звезду реальным небесным объектом, Иоанн Златоуст — разумной ангельской силой. А знаменитый немецкий математик и астроном XVII века Иоганн Кеплер вычислил, что в 748 году от основания Рима, как раз около времени Рождества Христова, с земли можно было наблюдать «парад планет» — схождение в одной точке небосвода Юпитера, Марса и Сатурна… «Но конечно, та звезда, которая указывала путь волхвам от Иерусалима до Вифлеема и затем пришедши ста верху, идеже бе Отроча (Мф 2:9), уже не была ни настоящей звездой, ни планетой, а совершенно особым чудесным явлением», — замечает архиепископ Аверкий (Таушев).

8. Волхвы – о поклонении Младенцу Христу волхвов — мудрецов, пришедших с востока, вероятно из Персии, — рассказывает один евангелист Матфей. Волхвы традиционно присутствуют на иконе Рождества, но в действительности они прибыли в Вифлеем только через год или два после рождения Иисуса Христа. Это ясно из слов Евангелия о том, что иудейский царь Ирод, пожелав устранить Христа, как своего будущего соперника, велел солдатам уничтожить в Вифлееме всех младенцев от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов (Мф 2:16). Волхвы — символ языческих знаний, склонивших главу перед истинным Богом. Они принесли Младенцу дары: золото, ладан и смирну. Золото — как Царю, ладан — как Священнику, а смирну — ароматное вещество для помазания умерших — как Человеку, Которому предстоит умереть, объясняют святые отцы.

9. Поклонение ангелов - на иконе Андрея Рублева изображен сюжет, получивший распространение примерно с XIV века: поклонение Ангелов родившемуся Спасителю. Согласно Евангелию, к Младенцу Христу пришли только пастухи и волхвы. Но иконописцы иногда изображали вместо них Ангелов с руками, покрытыми тканью. Это намек на воспоминание рождественских событий в самом начале Божественной литургии, на проскомидии, когда священник поминает живых и умерших членов Церкви, вынимает за каждого по частичке из просфор и укладывает их вокруг главной — Агничной — просфоры (ей предстоит стать Телом Христовым), а затем покрывает эту просфору специальным тканевым платом — покровцом.

Рождественский (Филиппов) пост

Двойное название поста объясняется просто: он начинается на следующий день после дня памяти апостола Филиппа, одного из 12 ближайших учеников Господа Иисуса Христа, и заканчивается в канун великого праздника Рождества Христова. Эти два дня как бы обрамляют собой 40-дневный период поста, отсюда и его название.

Смысл поста:

Любой многодневный пост, и Рождественский в том числе, готовит нас к максимально глубокому, полноценному переживанию предстоящего праздника. Цель постящегося христианина — добиться, чтобы встреча со Христом в праздничный день стала для него действительно важным событием, подготовленным и усиленной молитвой, и подвигом воздержания. Человеческие тело и душа взаимно влияют друг на друга. Поэтому, ограничивая себя в физическом плане (например, в еде), мы помогаем и душе: мы перестаем разбрасываться по сторонам и больше концентрируемся на духовной жизни: молитве, размышлениях о Христе, на исполнении Его заповедей.

Кроме того, ослабляя тело (да и душевные силы тоже) менее калорийной, чем обычно, пищей, мы учимся подчинять наши желания разуму и воле, а разум и волю — Богу.

В Евангелии рассказывается, что перед выходом на проповедь в Галилее и Иудее, которой суждено было длиться три с половиной года, Христос удалился от людей и строго постился сорок дней и ночей (Мф 4:1–11; Лк 4:1–13; Мк 1:12, 13). Столько же прежде Него постились и Моисей, когда взошел на гору Синай, где Бог дал ему десять заповедей (Исх 24:18); и пророк Илия, сорок дней шедший без еды и питья к горе Хорив, где его ждала встреча с Богом (3 Цар 19:5–8). Характерно, что именно в конце сорокадневного поста Спасителя попытался искусить диавол, очевидно, полагая, что пост физически истощил Иисуса и сделал менее стойким. Но духовно Господь, наоборот, укрепился и все искушения преодолел. Тем самым Он показал, что пост — лучшее оружие против искусителя (о чем говорят в один голос все святые отцы), и подготовился к Своему служению в мире.

В память об этих событиях и Рождественский пост, готовящий нас к переживанию события Рождества Христова, и Великий пост, предшествующий празднику Воскресения Христова, длятся по сорок дней и именуются в церковном уставе Четыредесятницами.

«Пост Рождественской Четыредесятницы, — добавляет святитель Симеон Солунский, — изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое Слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти».

История поста:

По времени возникновения Рождественский пост — один из самых древних. О его существовании упоминают уже святитель Амвросий Медиоланский (скончался в 397 году) и учившийся у него блаженный Августин (‡430 год). А римский епископ Лев I Великий (‡461 год) называл Рождественский пост древним установлением и жертвой Богу за плоды, собранные в летнюю и осеннюю пору.

В ранней Церкви Филиппов пост предшествовал празднику Богоявления. Именно так — днем явления Бога в мир — называли в те времена христиане праздник Рождества. А тот праздник, который мы называем Богоявлением сегодня, — Крещение Господне, — присоединялся к «главному» Богоявлению, встраивался в единый праздничный цикл, длившийся несколько дней подряд.

О том, что Рождество и Крещение Господне первоначально были одним праздником, нам напоминает и устройство богослужения (обе службы начинаются с великого повечерия), и особенная подготовка к обоим торжествам. В день накануне праздника — сочельник, или навечерие — пост становится особенно строгим: в монастырях принято не есть в этот день ничего, миряне же стараются по возможности просто уменьшить количество пищи. В этот день в Церкви совершается особенно торжественное богослужение. Если день будний, то читают царские часы — более продолжительные, чем обычно, с фрагментами из Ветхого Завета (паремиями), чтениями из Апостола и Евангелия. Царскими эти часы называются потому, что в древности на них присутствовали члены царской фамилии. А вечерня (которая, против обыкновения, служится утром) плавно переходит в литургию Василия Великого — так же, как в Великий Четверток на Страстной седмице.

Первоначально Рождественский пост не был таким протяженным, как сейчас: у одних христиан он длился семь дней, у других — несколько больше. Держать пост сорок дней стали, судя по всему, только после Константинопольского собора 1166 года, когда Константинопольский Патриарх Лука вынес решение по поводу длительности Рождественского поста: четкого правила по этому поводу нет, признал он, однако «понуждаемся… последовать неписаному церковному преданию и долженствуем поститься… от 15 дня ноября (28 ноября по новому стилю. — Прим. ред.)».

Особенности поста:

Во все дни Рождественского поста церковный устав Типикон предписывает воздерживаться от мяса, яиц и молочных продуктов. По понедельникам (до дня памяти святителя Николая — 19 декабря) можно есть горячую пищу без масла; во вторник, четверг, субботу и воскресенье — рыбу и постную пищу с растительным маслом; самый строгий пост традиционно — в среду и пятницу (сухоядение: овощи, фрукты, хлеб). Впрочем, если на среду или пятницу попадает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря (в этом году это как раз среда), то разрешается рыба.

После дня памяти святителя Николая и до дней предпразднства Рождества (2–6 января) рыба разрешается только в субботу и воскресенье, а пост в другие дни становится строже. В дни предпразднства пост самый строгий: рыба не вкушается вообще, пища с маслом — только в субботу и воскресенье. А в сочельник (с вечера 5 января до вечера 6-го) существует традиция не есть ничего до появления первой звезды, после чего принято подавать на стол сочиво — вареные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом и другими сухофруктами.

Но нужно обязательно учитывать, что все эти правила — строгий монастырский устав. Миряне (не монахи), как правило, постятся мягче, советуясь насчет питания со своим духовником и в зависимости от своих жизненных обстоятельств. Традиционно мирянами не практикуется сухоядение (или практикуется только в дни строгого поста со 2-го по 6-е января), рыба исключается из пищи только в среду и пятницу (и со 2-го по 6-е января).

3 факта, связанных с Рождественским постом:

1.

Филипп, как и большинство апостолов, был родом из Галилеи — северной провинции Палестины. Именно он, согласно Евангелию от Иоанна, привел ко Христу апостола Нафанаила (Ин 1:46); он участвовал в раздаче пяти тысячам человек хлебов, умножившихся по слову Господа (Ин 6:5–13); он привел к Нему эллинов, желавших видеть Христа (Ин 12:21–22); во время Тайной Вечери он желал увидеть Отца и получил от Господа Иисуса знаменательный ответ: Сколько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца (Ин 14:8–9).

После Вознесения Господа апостол Филипп проповедовал в Галилее, а затем в Греции среди местных евреев. Об этом прослышал иудейский первосвященник и прибыл в Грецию, чтобы пресечь деятельность Филиппа, но тот прилюдно обличил первосвященника в подкупе стражников, которые охраняли Гроб Господень, и в повелении им лгать, будто тело Христово похитили и скрыли Его ученики.

Странствовал апостол и по другим землям, всюду проповедуя Евангелие и много страдая: Филиппа и его сестру Мариамну, с которой он путешествовал, побивали камнями, сажали в тюрьму, изгоняли из селений.

Скончался апостол Филипп в городе Иераполе Фригийском, где перед этим умертвил огромную змею, которой местные жители выстроили храм как божеству. Он был распят на кресте вместе с апостолом Варфоломеем, который, в отличие от Филиппа, остался жив и дошел с проповедью о Христе до Армении.

2.

Начиная с 4 декабря — праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, на одной из частей вечернего богослужения, утрене, хор начинает петь рождественские катавасии — короткие стихословия, которые припеваются в конце каждой из восьми песней богослужебного канона. «Христос раждается — славите; Христос с небес — срящите (встречайте. — Прим. ред.); Христос на земли — возноситеся! Пойте Господеви, вся земля, и воспойте людие, яко прославися», — так звучит первая из цикла катавасий, и мы чувствуем: Рождество уже на пороге.

Вдобавок на праздничных службах периода подготовки к Рождеству — например, 19 декабря, в день памяти Николая Чудотворца, — на утрене поются особенные рождественские стихиры.

3.

Два последних воскресных дня, предшествующих Рождеству, называются Неделями святых праотцев и святых отцов. Святые праотцы — это ветхозаветные праведники: Ной, Авраам, Исаак, Иаков и другие, которые провели жизнь в послушании и доверии Богу и этим внесли свой человеческий вклад в подготовку пришествия Христова. А под святыми отцами Церковь в данном случае подразумевает непосредственных сродников Христовых по плоти, начиная от Давида и заканчивая праведным Иосифом, названым отцом Господа Иисуса. В это воскресенье на литургии читается родословие Иисуса Христа из Евангелия от Матфея: Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его… — и так далее.

Источник: сайт журнала "Фома"

Читайте также:

Календарь питания Рождественского поста

(далее…)Курсы церковных чтецов

Богослужения в храме при морском университете. Апрель

Ранние воскресные литургии в храме Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского будут отслужены:

3 апреля в 7.00

10 апреля в 7.00

17 апреля в 7.00

(далее…)

Молебен на начало учебного года

30 августа 2020 ода по окончании Божественной литургии в 11.30 будет отслужен Молебен на начало нового учебного года.

По давней традиции Православной церкви перед началом каждого учебного года в храмах совершаются молебны об учащих и учащихся. В эти дни Церковь молится о том, чтобы «Господь ниспослал на отроков дух премудрости и разума, дабы они могли разуметь и памятствовать доброе и душеполезное учение».

С давних времен покровителями учащихся — школьников и студентов являются св. преп. Сергий Радонежский, св. праведный Иоанн Кронштадский, св. муч. Татиана, свв. отроки Анания, Азария и Мисаил, свв. бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан, и, конечно же, наша заступница и покровительница Пресвятая Богородица.

(далее…)

Успение

Слово «успение», однокоренное со словом «усопший», означает «сон». Так в Церкви называют день кончины Пресвятой Богородицы.

Событие праздника Успение Богородицы:

Священное Писание ничего не говорит нам о жизни Пресвятой Богородицы после Воскресения Христова. Поэтому об Успении Богородицы мы знаем из Предания, которое жило в ранней Церкви.

Все годы после Распятия, Воскресения и Вознесения Иисуса Христа Пресвятая Дева провела большей частью в Иерусалиме, проповедуя Господа наравне с апостолами. Но вот настало время Ее земной кончины.

Однажды во время молитвы Дева Мария увидела Архангела Гавриила, некогда возвестившего Ей великую радость — что Ей суждено стать Матерью Спасителя мира. На сей раз известие было другое: через три дня душа Ее оставит тело. Но Богородица очень обрадовалась. Ведь Ее ожидала встреча с Тем, Кого Она любила гораздо больше, чем жизнь.

Три дня спустя в доме апостола Иоанна, где жила Мария, собрались и другие апостолы: Господь чудесным образом устроил так, что все они вернулись к этому дню из дальних странствий, где проповедовали Христа. Не было только Фомы.

Апостолы стали свидетелями блаженной кончины Святой Девы. Сам Христос, окруженный множеством ангелов, явился, чтобы принять душу Своей Пречистой Матери и возвести Ее в рай.

Тело же Ее апостолы решили похоронить в Гефсимании, где находился Гроб Господень и где погребены были родители Девы Марии и Ее нареченный супруг, праведный Иосиф. Сопровождая гроб, апостолы и другие жители Иерусалима несли светильники и пели псалмы. Иудейский священник Афоний, которого раздражало почитание Иисусовой Матери, толкнул гроб, желая перевернуть его, — и тут же лишился кистей обеих рук: их отсек ангел, невидимо стоявший рядом. «Теперь ты видишь, что Христос истинный Бог», — сказал Афонию апостол Петр. Тот сразу покаялся — и руки срослись.

На третий день к гробнице Божией Матери прибыл апостол Фома. Вход в пещеру открыли, но тела Богоматери там не было! В тот же день, собравшись на общую трапезу, апостолы увидели Пресвятую Деву, шедшую по воздуху со множеством ангелов. Она обратилась к ним со словами: «Радуйтесь! Теперь Я всегда с вами».

Суть праздника Успение Богородицы:

Название праздника — Успение — отражает христианское отношение к смерти. Смерть — не конец нашего существования, а сон: усопший на время оставляет мир, чтобы после всеобщего воскресения снова вернуться к жизни. В Евангелии повествуется о нескольких случаях, когда Христос воскресил умерших, и смерть Он называл при этом именно успением. Не умерла, но спит, — сказал Спаситель об умершей дочери начальника синагоги Иаира (Мф 9:24). И о Лазаре, который заболел и умер: Лазарь, друг наш уснул; но Я иду разбудить его (Ин 11:11). В дни Пасхи в храме звучит песнопение: «Плотию уснув, яко мертв…» — и здесь сну уподоблена смерть Самого Христа.

Вот и праздник Успения Богородицы в народе называют «малой Пасхой». Как Христос в третий день пробудился от смертного сна и воскрес телесно, так и Успение Богородицы оказалось всего лишь кратковременным сном. Христос воззвал Ее от смерти к вечной жизни, и в третий день апостолы убедились, что Она не просто жива: теперь она пребывает с нами всегда и везде, утешая и поддерживая нас на пути ко Христу.

На примере Богородицы мы убеждаемся: Воскресение Христово действительно стало победой над смертью для всех, кто пребывает в общении с Ним и старается следовать Его заповедям.

Фильм "Успение Пресвятой Богородицы":

Почему в христианском мире Успение Пресвятой Богородицы, то есть день Ее смерти, принято отмечать, как великий церковный праздник? Понять духовный смысл одного из важнейших событий церковного года поможет митрополит Иларион (Алфеев). В своем авторском фильме владыка расскажет о том, как принято праздновать Успение в Иерусалиме, на греческом острове Тинос и в испанском городе Эльче. Чем отличается православное Успение от католического праздника Взятия Девы Марии на небо? И почему испанцы считают этот день едва ли не самым важным в году? Фильм митрополита Илариона (Алфеева) Студия "НЕОФИТ" (посмотреть фильм можно на сайте журнала "Фома").

Тропарь Успению Пресвятой Богородицы:

Тропарь, глас 1:

В рождестве девство сохранила eси, во успении мира не оставила eси, Богородице, преставилася eси к животу, Мати сущи Живота,

и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

Перевод Ольги Седаковой:

Рождая, сохранила Ты девственность.

Почив, не оставила Ты мира, Богородица:

Ибо перешла к жизни

Ты, истинная Матерь Жизни,

И твоим ходатайством избавляешь

От смерти души наши.

Богородица на престоле славы возносится в горний Иерусалим.

Овальный нимб и чины ангелов вокруг Христа — символы славы Божией.

Святители Дионисий Ареопагит, Косма Маиумский и Иоанн Дамаскин — творцы посвященных празднику Успения богослужебных текстов.

Младенец на руках у Христа — душа Богородицы

Люди вокруг одра Богородицы — апостолы и плачущие иерусалимские женщины.

Богородица лежит на одре, покрытом тканью багряного цвета. Багрянец — традиционный атрибут власти, в данном случае указывает на царское достоинство Пресвятой Девы.

Иудейский священник Афония, попытавшийся опрокинуть гроб Пресвятой Богородицы во время шествия в Гефсиманию и наказанный ангелом.

3 факта о празднике:

-1-

Успение Пресвятой Богородицы — последний двунадесятый праздник церковного года. Церковное новолетие празднуется 14 сентября (по старому стилю — 1 сентября), так что первым праздником года оказывается Рождество Богородицы, а последним — Ее Успение. Получается, весь год выстраивается в соответствии с событиями жизни Божией Матери.

-2-

Празднику Успения предшествует Успенский пост — самый короткий (всего две недели), но по строгости сопоставимый с Великим постом. Установился он около X века и изначально был частью «компенсаторного» летнего поста для тех, кто по каким-то уважительным причинам не смог выдержать Великий пост (например, находился в длительном плавании).

-3-

В связи с особым почитанием Богородицы бóльшая часть храмов в России начиная с XII–XIII веков освящалась в честь праздника Успения. Первый Успенский собор был построен во Владимире в 1158–1160 годах: князь Андрей Боголюбский возвел его как главный кафедральный собор Руси. В 1326 году был заложен Успенский собор Московского Кремля, ставший усыпальницей Московских Патриархов; как раз в это время из Владимира в Москву переместился митрополит. До XX века московский Успенский собор (перестроенный в 1470-х гг. Аристотелем Фиораванти) оставался главным кафедральным храмом России. В других городах Успенские церкви и соборы возводились в основном по подобию московского.

По материалам журнала "Фома"

(далее…)

Успенский пост начнётся 14 августа

Успенский пост – один из четырех многодневных постов Православной Церкви. Завершается он праздником, в честь которого и назван – Успением Пресвятой Богородицы (28 августа). Этот и еще один праздник — Преображение Господне (19 августа) — создают настрой Успенского поста, напоминая нам об удивительном смирении и готовности пройти все уготованное Им, которые показали всей Своей земной жизнью Господь и Богородица. Так же и мы не должны воспринимать пост как навязанное нам ограничение, но как добровольно принятое и ведущее нас к Богу действие.

Успенский пост длится всего две недели – с 14 по 27 августа включительно, но при этом он такой же строгий, как и Великий.

Еще одно, народное, название Успенского поста — «Спасовка», так как приходящиеся на конец лета праздники - Происхождение честных древ Животворящего Креста (14 августа), Преображение Господне (19 августа) и Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (29 августа) часто называют «Спасами».

Даты Успенского поста

Даты Успенского поста неизменны. Успенский пост всегда длится ровно две недели, начинается через месяц после Петрова поста, 14 августа, а завершается 27 августа, 28 августа - праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Что можно есть в Успенский пост

В Успенский пост можно есть овощи, фрукты, крупы, грибы, хлеб, орехи, мед. Из трапезы исключаются яйца, мясные и молочные продукты. Рыба в Успенский пост разрешается один раз – в праздник Преображения Господня, 19 августа.

Церковный устав предполагает во время Успенского поста такое же строгое, как и в Великий, воздержание, но степень его каждый постящийся должен определять для себя сам, ориентируясь на свое состояние здоровья, образ жизни и советы духовника. Успенский пост дан верующим для укрепления душевных сил, а не для ослабления сил физических, тем более в самом конце летнего оздоровительного периода.

Подробнее смотрите в Календаре питания на Успенский пост.

О смысле Успенского поста мы можем прочитать у святого Симеона Солунского (конец XIV века — 1429 год): «Пост в августе (Успенский) учрежден в честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте; так особенно Она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к будущей и когда Ее блаженная душа имела чрез Божественного духа соединиться с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден по случаю двух праздников, то есть Преображения и Успения. И я также считаю необходимым воспоминания обоих этих двух праздников, одного — как подающего нам освящение, а другого — умилостивление и ходатайство за нас».

По строгости Успенский пост приближается к Великому. До революции 1917 года в дни августовского поста нельзя было проводить карнавалы, показывать шутовские представления и театральные постановки.

«Медовый Спас»

14 августа. В этот день Церковь вспоминает сразу несколько событий. Праздник Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста возник из древней традиции совершать в августе в Константинополе крестный ход с Крестом Господним, а также выставлять святыню для народного поклонения. Средневековому городу было непросто пережить летнюю жару, нехватку питьевой воды и эпидемии, а потому верующие усердно молились в этот тяжелый период Богу и просили у Спасителя помощи.

В Русской Православной Церкви в этот день также вспоминают победу Андрея Боголюбского над волжскими булгарами, которая была одержана им в ХII веке. В благодарность за победу, совершенную помощью Господа и Матери Божьей, в этот день было установлено чествование Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы.

«Медовым» Спас стал потому, что в августе заканчивается сбор меда, и верующие, приходя в праздник в храм, освящали новый урожай.

Преображение – непереходящий двунадесятый, то есть один из 12 основных после Пасхи церковных праздников. В Русской Православной Церкви он всегда отмечается 19 августа.

Перед тем как пойти на Крестную Смерть, Христос вместе с тремя учениками отправился на гору, где в чудесном Его Преображении пока только им троим была явлена Его Божественная природа. Это событие описано в Евангелии, и, вспоминая его, верующие чествуют Господа нашего Иисуса Христа, ставшего человеком и прошедшего муки и смерть ради Спасения всех людей.

«Яблочный Спас» — народное название праздника Преображения Господня, потому, что в конце лета было принято освящать урожай. В разном климате он разный, но самым распространенным и доступным фруктом в России были и остаются яблоки.

На следующий после Успения день вспоминают Нерукотворный Образ Спасителя. Иногда праздник также называют «Спас на холсте». Верующие вспоминают в этот день Перенесение Нерукотворного Образа Христова из Едессы в Константинополь (944 г.). Нерукотворным этот образ был назван потому, что не был написан, а отпечатался на плате, которым Господь еще при жизни вытер лицо. В Русской Православной Церкви Нерукотворный Спас стал одной из самых любимых и распространенных икон.

Народные традиции Успенского поста

Народной традицией Успенского поста издавна было освящение нового урожая. Помимо меда, яблок, винограда и других плодов, освящали также хлебные колосья и орехи. С благодарностью и молитвой верующие несли в храм урожай, без которого было тяжело и даже невозможно пережить зиму. Освящение плодов и меда и сегодня остается традицией Успенского поста. Но важно, чтобы вопросы, обязательно ли есть мед в «Медовый Спас», сколько и каких нужно нести в храм плодов и можно ли есть яблоки до «Яблочного Спаса», не затмевали смысл поста.

Нужно в период Успенского поста уделить внимание своей душе, своему внутреннему состоянию, а не внешней атрибутике. Баночка меда или корзинка с яблоками, с которыми верующие идут в храм в определенные дни, - это лишь приятное и радостное дополнение к Литургии и совместной молитве.

Каждому человеку нужно определить свою меру поста. Один может понести пост в полной объеме, и будет ему благо. Другому, наоборот, следует ослабить пост.

Самое главное, что «нельзя есть в пост», — это своих ближних. Я говорю о гневе, о раздражении, о ссорах и любых других отрицательных поступках, которые разрушают мир между людьми. Ведь, поступая с ближними дурно, мы разрушаем и мост между нами и Богом.

ПО материалам журнала "Фома"

(далее…)

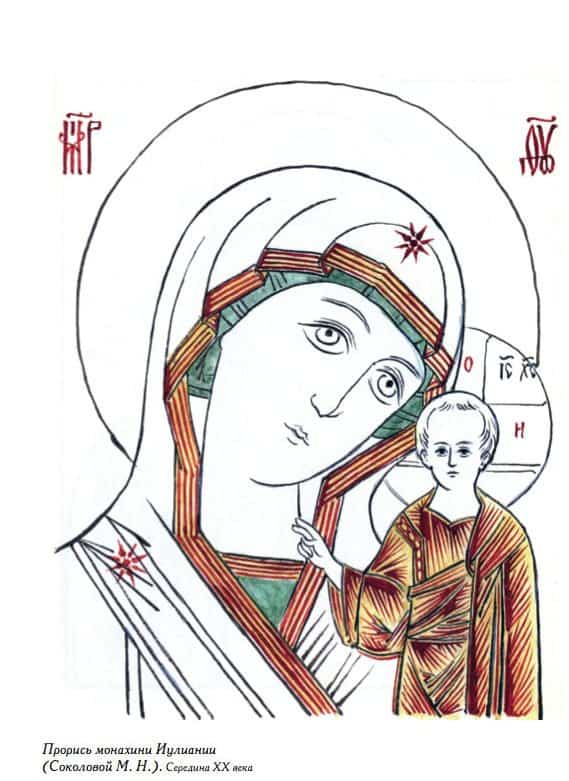

Казанская икона. Иконография

К престольному празднику, на который ждём всех в четверг, 21 июля в 9.00 и накануне, 20 июля в 16.30

Иконографически Казанскую икону принято относить к сокращенному оплечному (то есть это изображение по плечи) варианту Одигитрии, что в переводе с греческого означает «Путеводительница». В этом названии заложен определенный глубокий смысл. Пресвятая Богородица является нашей Путеводительницей ко Христу. С одной стороны, это выражено в том, что Она является Матерью Господа по плоти, тем самым низводя на нас благодать Божию, заступаясь за нас пред Христом. С другой же стороны, являясь человеком по природе, Матерь Божия ведет и каждого из нас ко Христу.

- Фигура Божией Матери представлена фронтально, с небольшим наклоном головы в сторону Богомладенца. Это символ милости, любви, материнской нежности и в тоже время преклонение перед Спасителем человеческого рода.

- На одной руке Богородицы восседает Младенец Иисус Христос.

- Младенец Иисус Христос правой рукой благословляет Матерь Божию, а в Ее лице и всех христиан. Вторая рука Богомладенца скрыта одеждой.

- Взгляды Матери Божией и Богомладенца обращены непосредственно на молящегося. Это особо акцентирует человека на духовный диалог с Господом и Его Пречистой Матерью. Взгляды, обращенные Богородицей и Христом на молящегося, выражают собой полноту общения двух личностей – Бога и Его творения, человека.

- Богословский смысл иконы заключается в ходатайстве о нас Пречистой Богородицы перед Своим Сыном – Господом Иисусом Христом. Ведь именно Христос – это Путь, Жизнь и Истина для каждого христианина. Являясь Матерью Господа и в тоже время человеком по природе, Матерь Божия имеет возможность наиболее сильно молить Своего Сына о каждом из нас. Этот смысл наиболее просматривается в иконах типа «Одигитрия», где Богородица указует рукой на Христа. Казанский образ – оплечный, поэтому указания рукой мы не видим. Однако, несмотря на это, смысл остается таким же, только в Казанском образе он скрыт от поверхностного взгляда.

Читайте также другие материалы о Казанской иконе Божьей матери здесь.

По материалам журнала "Фома"

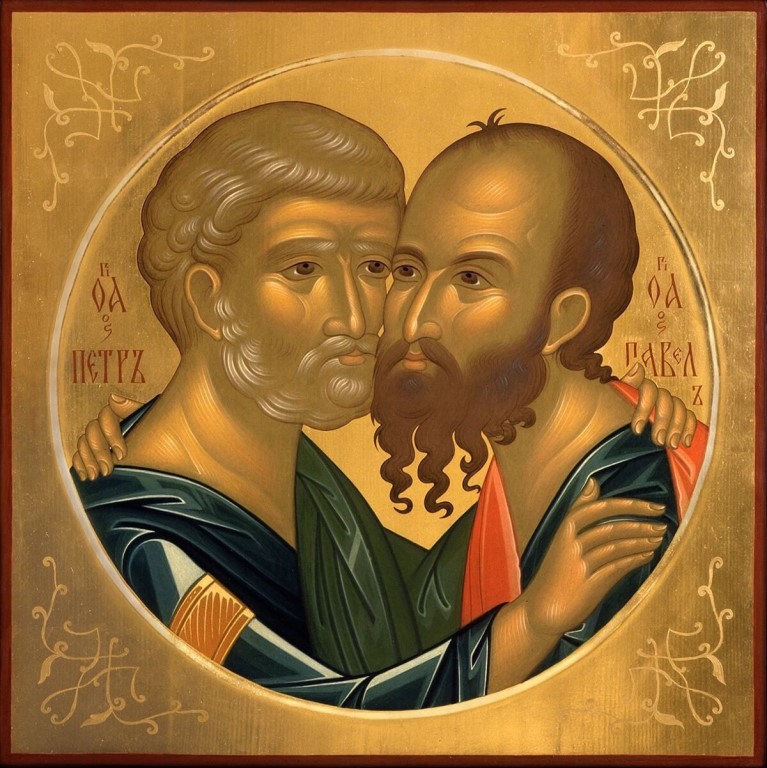

День памяти св. апостолов Петра и Павла

12 июля празднуется день святых апостолов Петра и Павла. Церковь называет их первоверховными, превознося за проповедническую деятельность.

Дню поминовения святых апостолов предшествует Петров пост в их честь. Православные христиане постятся вслед за апостолами, которые говели, дабы в чистоте душевной и физической проповедовать Слово Христово. Причем, пост этот может длится как 8 дней, так и 42 дня, т.к. его начало зависит от подвижной даты Пасхи.

День апостолов Петра и Павла закреплен в церковном календаре и никогда не меняется. 12 июля святые приняли мученическую смерть, разницей в один год. В этот же день в начале веков впервые освятили храмы в Риме и Константинополе, воздвигнутые в честь святых апостолов. Поэтому этот день принято считать днем апостолов Петра и Павла.

Петр, сын рыбака, был любимым учеником Христа. В библейской истории есть сюжет о том, как Иисус предсказал Петру, что тот отречется от него три раза до того, как успеет пропеть петух. Накануне Его распятия на Голгофе, Петр, боясь быть арестованным, скрыл свою принадлежность к последователям Христа три раза. После он горячо раскаялся в этом, плача каждый раз, когда слышал утром пение петуха.

Павел (он же Савл) родился и воспитывался в иудейских законах, был злостным гонителем христиан. Однажды, направляясь в Дамаск, ему явился Сам Господь и сказал, что православная вера нерушима. Во время этого видения Павел ослеп. Придя в Дамаск и приняв крещение, он прозрел и стал проповедовать христианство.

Миссионерский вклад в распространение христианской веры апостолами Петром и Павлом неоценим. Их речи трогали сердца тысяч людей, обращая в православие.

Считается, что самые возвышенные строки о любви в Библии принадлежат апостолу Павлу. «Гимном любви» называют 13 главу из Первого послания апостола Павла к христианам Коринфа. Приведем этот текст, его хочется перечитывать вновь и вновь: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею люб ви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а люб ви не имею, — нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине: Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь, но любовь из них больше».

В этом тексте 16 свойств любви.

(далее…)

День всех святых в Земле Российской просиявших

Этот праздник Церковь отмечает каждый год во второе воскресенье после дня Святой Троицы. В этом году – 21 июня.

Епископ Афанасий (Сахаров) почти 35 лет составлял службу Собору всех святых, в земле Российской просиявших. Поместный Собор 1917-1918 годов принял решение восстановить день всех российских святых в церковном календаре, а епископ Афанасий (Сахаров) начал работать над составлением нового богослужения. Работа шла медленно, чему виной были внешние обстоятельства.

Епископ Афанасий прошел через годы тюрем и ссылок, за 33 года своего епископства он, по его собственным словам, «был на епархиальном служении 33 месяца; на свободе, не у дел — 32 месяца, в изгнании — 76 месяцев, в узах и на горьких работах — 254 месяца…».

Работу над текстом службы русским святым епископ Афанасий закончил лишь в 1953 году. После этого до самой смерти в 1962 году редактировал и дополнял его. А в 2000 году владыка Афанасий был прославлен в лике новомучеников и исповедников российских, и сам пополнил Собор всех святых, в земле Русской просиявших.

Полный текст службы всем святым в Земле Русской просиявшим доступен здесь

Текст, составленный епископом Афанасием, - это удивительная «словесная икона» гонимой Русской Церкви ХХ века. В стихирах на Литии преследуемая земная Церковь просит русских святых помолиться Богу за страдающую Родину и православных христиан, которые живут сейчас как гонимые и нагие пленники на чужой земле:

Глас 5. Подо́бен: Ра́дуйся: Прииди́те, Небе́снии предста́телие на́ши, к нам,/ ва́шего тре́бующим ми́лостивнаго посеще́ния,/ и изба́вите озло́бленныя мучи́тельскими преще́нии/ и лю́таго неи́стовства неве́рных,/ от ни́хже, я́ко пле́нницы и на́зи, гони́ми есмы́,/ от ме́ста на ме́сто ча́сто преходя́ще/ и заблужда́юще в верте́пех и гора́х./ Уще́дрите у́бо, прехва́льнии,/ и да́руйте нам осла́бу,/ утоли́те бу́рю/ и угаси́те е́же на ны негодова́ние,/ Бо́га моля́ще,/ подаю́щаго ва́ми земли́ на́шей ве́лию ми́лость.

В текстах службы упоминается лишь маленькая часть русских святых, поскольку лишь одно перечисление имен русских подвижников может занять несколько часов, в чем можно убедиться, открыв синодик русских святых (текст синодика по версии 2006 года сайта pravoslavie.ru).

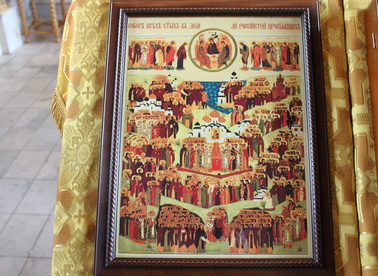

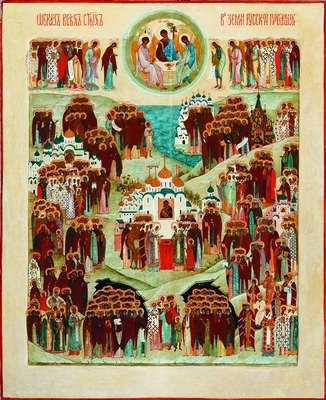

Икона всех Русских святых монахини Иулиании (Соколовой)

«Все святые, в земле Русской просиявшие». Икона. 1934 г. (Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры)

Мария Николаевна Соколова (в монашестве Иулиания) начала писать икону «Собор всех святых, в Земле Русской просиявших» в 1930-х годах по благословению священноисповедника Афанасия (Сахарова). О каждом святом, который попал на образ, иконописец искала информацию по житиям и другим источникам, чтобы найти точное подобие иконописного изображения.

Владыка Афанасий подробно описал замысел этой иконы. На ней изображены Киев и Москва. Первый город – как основание русского Православия, а второй – как его сердцевина. На иконе также изображен Успенский собор Московского кремля как главная святыня, три иконы Богородицы, связанные с Русью – Владимирская, Казанская и Новгородское «Знамение», а также множество святых.

Образ, написанный монахиней Иулианией в 1934 году, хранится в ризнице Троице-Сергиевой лавры. Конечно, на ней было физически невозможно изобразить всех русских святых (даже без учета новомучеников), и перед нами скорее образ святости, чем буквальное изображение всех русских святых.

(далее…)