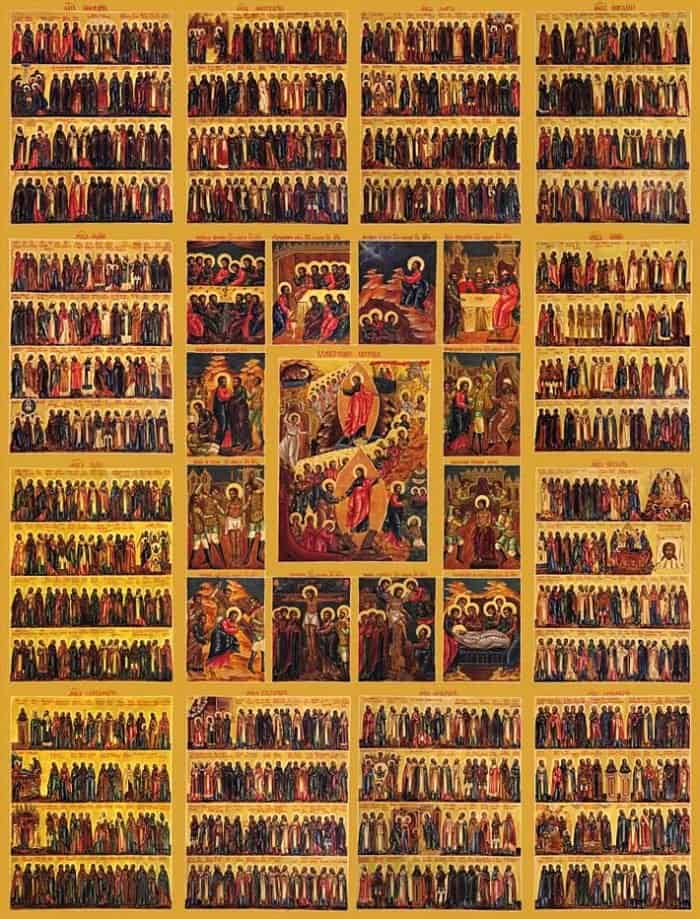

Собор всех святых — именины всех православных христиан

Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых. В 2020 году - 14 июня

В этот день молитвенно прославляются все святые — люди, угодившие Богу своей жизнью. При этом Церковь вспоминает и тех, чьи имена известны, и тех, чьи имена знает только Господь. По сути, этот праздник — именины всех православных христиан.

Богослужебные особенности

В неделю первую по Пятидесятнице полностью прекращается пение текстов из Триоди.

Праздник известен с конца IV – начала V веков. Существует проповедь свт. Иоанна Златоуста на память «всех святых, по всему миру пострадавших», в которой уже указывается день празднования аналогичный существующему в настоящее время. Среди песнопений прп. Ефрема Сирина есть упоминание о праздновании в честь всех святых.

Тропарь Собору Всех святых, глас 4

И́же во всем ми́ре му́ченик Твои́х,/ я́ко багряни́цею и ви́ссом,/ кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися,/ те́ми вопие́т Ти Христе́ Бо́же:/ лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́,/ мир жи́тельству Твоему́ да́руй,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Перевод: Кровью пострадавших во всем мире мучеников Твоих как порфирою и виссоном облеченная, их устами Церковь Твоя к Тебе взывает, Христе Боже: «Милости Твои людям Твоим ниспошли, мир народу Твоему даруй и душам нашим великую милость!»

Кондак Собору Всех святых, глас 8

Я́ко нача́тки естества́, Насади́телю тва́ри,/ вселе́нная прино́сит Ти Го́споди богоно́сныя му́ченики./ Тех моли́твами в ми́ре глубо́це Це́рковь Твою́,// жи́тельство Твое́, Богоро́дицею соблюди́ Многоми́лостиве.

Перевод: Как первые плоды природы Насадителю всего творения вселенная приносит, Тебе, Господи, Богоносных мучеников. Их мольбами и ходатайством Богородицы, Церковь Твою – Твой народ в мире глубоком сохрани, Многомилостивый.

Величание Собору Всех святых

Велича́ем вас,/ апо́столи, му́ченицы и проро́цы и вси святи́и,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,// вы бо мо́лите о нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва Собору Всех святых

О, преблаже́ннии уго́дницы Бо́жии, вси святи́и, предстоя́щии Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ющиися неизрече́ннаго блаже́нства! Се ны́не, в день о́бщаго ва́шего торжества́, ми́лостивно призрите на нас, ме́ньших бра́тий ва́ших, принося́щих вам сие́ хвале́бное пе́ние и хода́тайством ва́шим прося́щих ми́лости и отпуще́ния грехо́в у Преблага́го Го́спода: ве́мы бо, вои́стинну ве́мы, я́ко вся, ели́ка восхо́щете, испроси́ти у Него́ мо́жете. Те́мже у́бо смире́нно мо́лимся вам: моли́те ми́лостиваго Влады́ку, да пода́ст нам дух ва́шея ре́вности к хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко да те́кше по стопа́м ва́шим, возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ без поро́ка прейти́ и в покая́нии дости́гнути пресла́вных селе́ний ра́йских, и та́мо ку́пно с ва́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Постовые предписания

С понедельника после Дня всех святых начинается Апостольский (или Петров) пост.Обычно в приходской практике мирянам разрешается вкушение рыбы во все дни, кроме среды и пятницы.

Троицкая родительская суббота

По Уставу Вселенской Православной Церкви накануне праздника Святой Пятидесятницы (Троицы) совершается заупокойное богослужение, как и в день первой Вселенской родительской субботы, бываемой на мясопустной седмице перед Неделей (Воскресением) о Страшном Суде. Эта родительская суббота получила название Троицкой и так же, как и Мясопустная, предваряет собой вхождение в пост, который начинается через седмицу и именуется Апостольским.

В этот день верующие приходят в храмы на особую вселенскую панихиду — «Память совершаемая всех от века усопших православных христиан, отец и братии наших». То есть Православная Церковь молитвенно поминает всех крещёных христиан.

Традиция на Троицу молиться об умерших существует со дня установления праздника, называемого также «днём рождения Церкви», членами которой являются не только живущие сейчас верующие, но и те, кто уже закончил свой земной путь. В день Пятидесятницы дело спасения мира завершилось схождением Святого Духа, Своей благодатью касающегося и живых, и мёртвых. И в Троицкие дни особенно ощущается единение всей Церкви.

Троицкая родительская суббота в 2020 году приходится на 6 июня.

(далее…)

Неделя о слепом

24 мая Церковь вспоминает чудо, когда Христос исцелил слепого от рождения человека (Ин 9:1–38).

Исцелить не просто ослепшего, а того, кто никогда в жизни не видел, рожденного слепым, — о таком чуде никогда не слышали иудеи.

И это еще одно чудо, которое совершил Христос в субботу. Такая Его последовательность продиктована желанием показать людям пагубность бездумного исполнения правил и обрядов: суббота для человека, а не человек для субботы (Мк 2:27).

Об исцелении слепорожденного рассказывает 9-я глава Евангелия от Иоанна. Только что Христа хотели побить камнями за Его проповедь в храме, и Он ушел прочь. И вот, идя вместе с учениками, увидел слепого, просящего милостыню. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии (...) Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: Пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим.

Фарисеи и храмовые служители в чудо не верят и, допрашивая то родителей слепорожденного, то его самого, пытаются выяснить, в чем подвох, и уличить их во лжи! Но в итоге исцеленный в простодушии своем обличает своих допросчиков, говоря: ...Это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Уязвленные фарисеи выгоняют его с раздражением: Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь!

Христос, узнав, что его выгнали, Сам находит его и спрашивает: Ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.

У этого события, конечно, есть духовная параллель, о которой идет речь в богослужебных текстах: духовные глаза человеку может открыть только Христос. А те, кто бахвалится прекрасным духовным зрением, то есть знанием и праведностью, могут оказаться слепы.

И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас (Ин 9:30–41).

По материалам журнала "Фома"

(далее…)

Внимание! Ранняя литургия

Ранняя литургия по воскресеньям будет начинаться в 7.00.

Поздняя воскресная литургия в Казанском храме, как обычно, в 9.30

(далее…)

Митрополит Владимир отслужит Божественную литургию в нашем храме

В субботу, 16 мая, митрополит Владивостокский и Приморский Владимир совершит Божественную литургию в храме Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

Просьба прихожанам собраться к 8.30

(далее…)

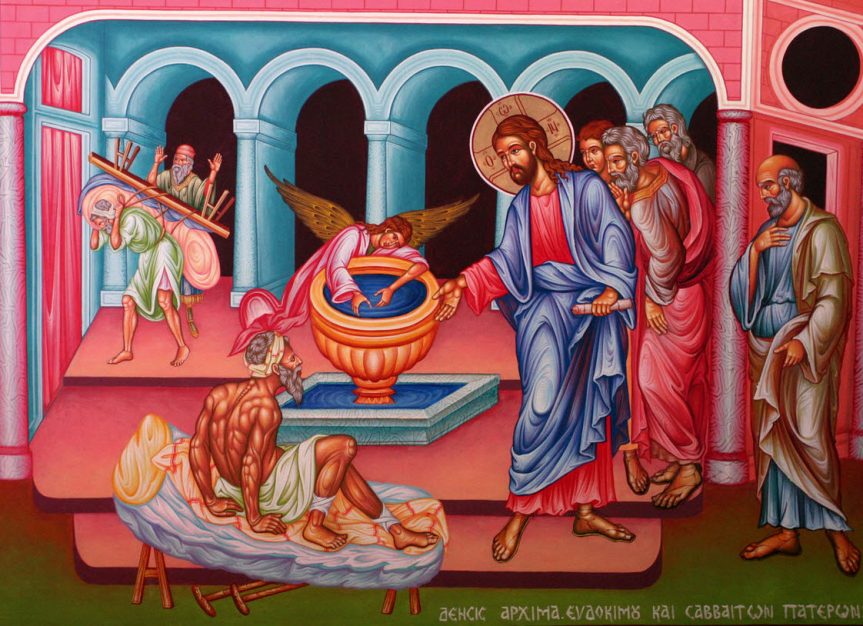

О расслабленном

10 мая в 4-ю неделю после Пасхи Церковь вспоминает чудо, которое совершил Христос: исцелил «расслабленного», то есть парализованного человека (Ин 5:1–16).

Связь с Пасхой тем предыдущих трех недель (Светлая, Антипасха, Жен-мироносиц) совершенно очевидна. Но почему вдруг в воскресенье четвертой недели после Пасхи мы вспоминаем историю об исцелении Христом расслабленного? Дело в том, что четвертая неделя — это «экватор» между Пасхой и Пятидесятницей, днем сошествия Святого Духа на апостолов. В эту неделю празднуется Преполовение Пятидесятницы, т. е. полпути отделяет нас от Пятидесятницы, или Дня Сошествия Святого Духа. И все события после своего рода «экватора» и до этого великого праздника Церковь отмечает постольку, поскольку они имели место как раз во время иудейской Пятидесятницы.

Но вернемся к евангельской истории! 38 лет, говорит Евангелие (Ин 5:1–16), расслабленный (т. е. парализованный, обездвиженный человек) страдал от своей болезни. Христос находит его лежащим у Овчей купели в Иерусалиме. Овчая купель, или Вифезда, — это, вероятнее всего, два искусственных водоема, вырытых еще в VII веке до нашей эры у Овечьих ворот в Иерусалим (через них в город приводили жертвенных животных, недалеко от них располагался и рынок, где можно было купить овец для жертвоприношения — отсюда и название).

Раз в год Ангел Господень… сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. В надежде на это чудо вокруг лежало множество больных. Среди них и этот человек. Христос, подойдя к нему, спросил: "Хочешь ли быть здоров?" Больной отвечал Ему: "Так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня". Иисус говорит ему: "Встань, возьми постель твою и ходи". Больной тут же встал, взял постель свою и пошел, совершенно исцелившись!

Чудо произошло в субботу, когда по Закону Божьему необходимо воздерживаться от любой деятельности, в которой нет острой необходимости. Это предписание Закона было доведено до крайности, так что и ступить лишний шаг считалось грехом. Тем более такое дело, как исцеление в субботу, не могло не возмутить иудейских священников и старейшин. Придя в ярость при известии о совершенном чуде, они уже придумывали способ убить Иисуса, за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу.

Судьба исцеленного Христом в этот день человека нам доподлинно неизвестна. Все, что говорит о нем евангелист Иоанн, так это то, что позднее Христос встретил его в храме и сказал: "Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже".

В текстах богослужения Недели о расслабленном наши души сравниваются с расслабленным, и причина болезни одна — грех, и исцеление только одно — Христос. В переводе на русский кондак праздника звучит так: «Душу мою, Господи, от грехов всяческих и от дел недолжных тяжко расслабленную, воздвигни божественным Твоим попечением, как и расслабленного воздвиг Ты некогда, дабы я, спасенный, взывал Тебе: “Слава, Христе Милостивый, могуществу Твоему!”»

Еще одна параллель: если Ангел лишь раз в год сходил в Овчую купель, давая возможность только одному человеку исцелиться, то сошедший на землю Христос через воды крещения дарует исцеление души и тела любому, кто захочет сделать шаг навстречу Ему.

По материалам журнала "Фома"

(далее…)

День жен мироносиц

Третье воскресенье пасхального цикла названо в честь святых жен-мироносиц. Этот праздник посвящен обычным женщинам - Христовым ученицам, неотступно следовавшим за своим Учителем и не оставившим Его даже в те минуты, когда большинство апостолов попросту разбежались. И событие, воспоминаемое в этот день, тоже, на первый взгляд, самое обыденное - не успев совершить погребальный обряд над умершим Спасителем из-за приближавшейся субботы, женщины на третьи сутки после Его крестной смерти поспешили к гробу. С собою они несли миро - дорогое пахучее масло - и шли к могиле помазать тело Иисуса.

Верили ли они в то, что снова увидят Господа живым? Вряд ли. Как и для остальных учеников, арест, распятие и смерть Иисуса были для них своеобразным финалом - с казнью Христа эти хрупкие женщины утратили значительный смысл дальнейшего существования. Конечно, они продолжали жить ради своих семей, но жить так, как раньше, полноценно, каждый день общаясь с Учителем, уже было невозможно. И все же любовь - безусловная и безграничная - подняла мироносиц среди ночи и заставила бежать к месту погребения Христа. Сердце словно говорило им: «Спешите, и вы увидите то, что радикально изменит вашу жизнь, сделает ее более осмысленной и глубокой, чем ранее - в минуты наибольшей радости».

Огромная чистая вера святых женщин была вознаграждена. Когда они приблизились к могиле, только лишь тут вспомнив, что вход в погребальную камеру завален тяжелым камнем, то увидели, что пещера открыта. Едва преодолевая охватившее их оцепенение, они заглянули вовнутрь и встретили ангела, который говорил им, что Тот, Кого ищут мироносицы, воскрес и ждет их в Галилее. Скорее всего, другой на месте этих женщин смутился бы, решив, что все виденное им - галлюцинации и плод воспаленного воображения. Но ученицы Христовы поверили сразу и безо всякого сомнения - получив благую весть, они бросились обратно в город, к апостолам, которые сидели в доме и там переживали обрушившееся на них горе. Еще больше вера женщин укрепилась, когда на обратной дороге они увидели самого воскресшего Господа.

У гроба осталась лишь Мария Магдалина, которая либо пришла не со всеми, либо просто решила побыть наедине, чтобы лучше понять случившееся. Она еще не до конца осознала величие этого момента, и когда перед ней появился человек, подумала, что перед нею садовник, и стала спрашивать у него, куда исчезло тело Учителя. Но садовник назвал ее по имени, причем сделал это так, как делал только один Человек на земле. Перед нею стоял Сам Христос - живой, воскресший, реальный! Радости женщины не было предела - она своими глазами видела Того, Кого еще пару дней назад безутешно оплакивала вместе с другими ученицами.

Потом Господь явился остальным - апостолам, ученикам, другим Своим спутницам, которые все три года Его проповеди были с Ним. Но первым радостную новость о Воскресении Спасителя узнали именно они, мироносицы - женщины, которые не побоялись ни преследования старейшин, ни возможной грубости римской охраны, которая до момента явления ангела стерегла гроб Спасителя, ни других опасностей, подстерегающих человека ночью. Ученицами двигала любовь - та самая любовь, которой их учил Господь, и которая не ведает никаких преград - даже смерти.

День жен-мироносиц в Православии считается аналогом 8 марта. Только вместо сомнительного идеала женщины-революционерки и феминистки-бунтарки Церковь восхваляет совсем иные качества наших матерей, супруг, сестер и подруг. Прежде всего, это великая жертвенность, самозабвенность, верность, любовь и живая пламенная вера, могущая всё преодолеть. Те самые вера и любовь, которые в полной мере доступны лишь немощному женскому естеству, и которые светят даже в самой беспросветной тьме.

Сколько мироносиц было всего - мы доподлинно не знаем. Евангелие просто перечисляет их по именам, и только лишь нескольких женщин называет более-менее конкретно. Церковная традиция усвоила звание мироносиц семи или восьми ученицам Христа. Все они впоследствии стали пламенными проповедницами и потрудились наравне с другими апостолами. А Магдалина и вовсе удостоилась чести называться равноапостольной - то есть имеющей ту же славу и понесшей тот же крест, что и другие ученики-мужчины.

Богородица

Традиционно Пресвятая Дева не входит в число жен-мироносиц, но некоторые толкователи считают, что «Мария Иаковлева» (Мк. 16: 1) и «другая Мария» (Мф. 28: 1) - это и есть Мать Христа. Дело в том, что Она после смерти своего мужа Иосифа взяла на попечение его младших детей от первого брака, и вполне законно считалась матерью Иакова. Но даже если Богородица и не была среди мироносиц, Она все равно считается первой, кто получил весть о Воскресении Сына - согласно преданиям, ангел явился Ей лично и рассказал самую главную новость на свете.

Пречистая некоторое время жила в Иерусалиме в доме апостола Иоанна Богослова, которому Господь еще на Голгофе доверил заботу о Своей уже немолодой Матери. После ухода апостолов на проповедь, Ей тоже достался жребий миссионерства. Изначально это были земли современной Грузии, но туда попасть Святая Дева так и не смогла. Местом Ее апостольства стал Афон, куда Она попала после шторма, по пути в гости к епископу Лазарю, который жил на Кипре. Некоторое время Богородица жила в Эфесе. Умерла в Иерусалиме, похоронена там же - в Гефсиманском саду. Однако тела в Ее гробнице нет - предание гласит, что Сын на третий день после кончины вознес Ее в небесную славу вместе с телом.

Мария Магдалина

Читайте также Святая Мария Магдалина: «Я видела Господа!»

Сведения об этой женщине путаные. Одни усматривают в ней знаменитую евангельскую блудницу, которую Христос спас от избиения камнями и которая помазала Ему ноги дорогим маслом. Другие видят в ней простую еврейку, исцеленную Христом от тяжкого недуга одержимости и бесноватости. После выхода апостолов на проповедь она пренебрегла всеми тогдашними нормами (женщине запрещалось проповедовать самой) и в одиночку ходила из города в город, возвещая всем о воскресшем Учителе. По одной версии жития, Магдалина окончила свои дни в доме Иоанна Богослова в Эфесе, дожив до глубокой старости. Другие варианты биографии говорят о том, что Мария конец жизни провела в покаянии, около тридцати лет живя в пещере близ Марселя. Перед смертью, согласно западным житиям, Магдалину причастил случайно забредший к ней священник. Он же и похоронил святую.Марфа и Мария, сестры Лазаря

Сведения об этих женщинах очень скудны. Вместе с братом, которого некогда воскресил Сам Христос, они перебрались из Иерусалима на Кипр, где помогали Лазарю нести епископское служение. Где, когда и как умерли святые сестры - неизвестно.

Иоанна

Она была женой Хузы - одного из чиновников при дворе правителя Галилеи Ирода Антипы. Иоанна занимала очень высокое положение, обладала большим влиянием и связями. В дни проповеди Христа именно Иоанна брала на себя львиную долю расходов апостольской общины, заботясь о пропитании и всем необходимом для Господа и Его учеников. Есть версия, что такая щедрость столь знатной дамы неслучайна - по мнению ряда толкователей, сын царедворца, исцеленный Христом (Ин. 4: 46 - 54), был ребенком Иоанны, и благодарная женщина после этого служила Спасителю всем, чем могла.

С ее именем связана история головы Иоанна Крестителя. Как известно, за свои обличения в адрес Ирода Предтеча сначала подвергся аресту, а затем был обезглавлен по навету Иродиады - Иродовой сожительницы. После того, как нечестивая женщина надругалась над главой ненавистного ей пророка, она выбросила свой «трофей» на свалку. Иоанна, видя все это и глубоко скорбя о смерти Предтечи, тайно ночью отрыла главу, положила ее в глиняный сосуд и погребла на горе Елеонской, в одном из поместий Ирода.

Мария Клеопова

О ней практически ничего не известно. Была одной из родственниц Христа. По одной версии, Мария приходилась не то дочерью, не то женой Клеопе - брату Иосифа Обручника. Другая версия, весьма маловероятная, говорит о том, что эта женщина была сестрой Пресвятой Богородицы.

Мария Иаковлева

С этой женщиной больше всего неясностей. По преданиям, она являлась младшей дочерью Иосифа Обручника, находилась в очень теплых отношениях с Богородицей и была, по сути, Ее ближайшей подругой. Вполне вероятно, что это и есть Мария Клеопова. Иаковлевой она стала называться потому, что один из ее сыновей - Иаков - входил в число апостолов.

Сусанна

Самая загадочная из мироносиц. Она служила Христу от своего имения, то есть, видимо, была довольно обеспеченной. Больше о ней неизвестно ничего.

Митрополит Владимир совершит литургию в нашем храме

23 апреля 202 г, в четверг Светлой седмицы, митрополит Владивостокский и Приморский Владимир совершит Божественную литургию в нашем храме.

Просьба к прихожанам собраться к 8.30 утра. В 9.00 – встречаем митрополита.

(далее…)

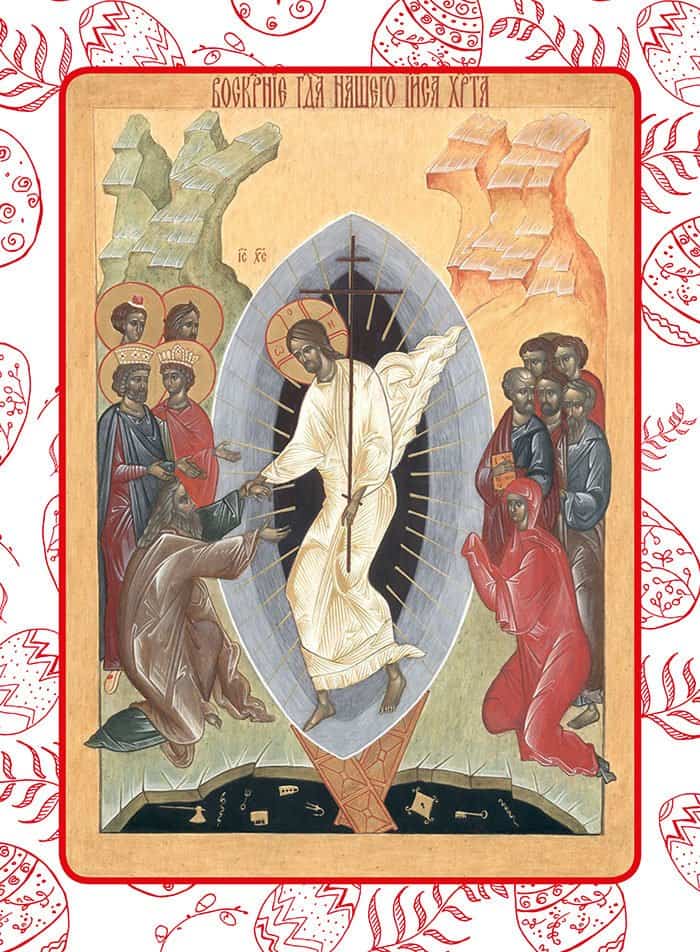

Пасха, Светлое Христово Воскресение

Около двух тысяч лет назад на Святой земле произошло событие, перевернувшее мир, изменившее его навсегда. Воспоминанию о нем посвящен главный православный праздник — Пасха. Накануне Светлого Христова Воскресения мы постарались еще раз воссоздать картину того, что случилось двадцать веков назад под небом Иерусалима.

Страдания, смерть и Воскресение Иисуса Христа всегда осознавались главными событиями всего Нового Завета. Об этом говорят и Сам Спаситель, и Его ближайшие ученики, и последующие поколения верующих людей вне зависимости от их национальности, уровня образованности или социального положения. Если Христос не воскрес, то вера наша бессмысленна — это утверждение апостола Павла является, пожалуй, самым главным основанием, на котором строится все наследие святых отцов Церкви.

Но сама Пасха, будучи событием вселенского масштаба, относящимся в одинаковой мере и к прошлому, и к настоящему, и к будущему, совершилась в конкретный момент мировой истории и в конкретной точке земного шара. «Верую… в Иисуса Христа Сына Божия… распятого за нас при Понтийском Пилате…», — такие слова Символа веры повторяет каждый христианин во время молитвы.

На Пасху мы вспоминаем о событиях, описанные в Новом Завете всеми четырьмя евангелистами — Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Четыре Евангелия рассказывают о днях Страстной седмицы и Воскресении Христовом.

В пятницу Страстной седмицы — Страстную, или Великую, пятницу — Спаситель был распят на кресте. Ученики похоронили Его в гроте — пещере, которая находилась рядом с Голгофой, горой, где совершались казни — распятия.

В ночь с субботы на воскресенье, то есть накануне иудейской Пасхи, Мария Магдалина и другие женщины пришли к пещере, чтобы омыть и умастить благовониями тело казненного Христа. Этих женщин в Церкви принято называть Женами-мироносицами.

Преданные Господу ученицы обнаружили, что камень, закрывавший вход в пещеру, отвален, а сам гроб пуст. Им явились два Ангела и возвестили Воскресение Христа: «Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми?» (Лк 24:4-5).

Воскресение Христово — это смысловой центр всего христианства. Апостол Павел писал в Первом послании коринфянам: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор 15:13-14).

Пасха — главный праздник всего церковного года, смысловой центр православного календаря. Пасха — это праздник Воскресения Христова.

Это переходящий праздник, его дата меняется год от года и зависит от лунно-солнечного календаря. Праздник не принадлежит к числу двенадцати двунадесятых праздников, а стоит как бы над их кругом, потому что его значение по-настоящему уникально.

Пасхальное богослужение — самое торжественное в году. Начинается оно за некоторое время до полуночи. Служба до 12 часов ночи носит название Полунощница. На ней священник и диакон выходят к Плащанице — большому плату из ткани, на котором вышита или написана икона, изображающая Спасителя во гробе. С пением молитв они совершают каждение вокруг Плащаницы, поднимают ее и уносят в алтарь. Там — кладут на святой Престол, где Плащаница остается до праздника Вознесения Господня, которое происходит через 40 дней после Воскресения.

Перед самой полночью начинается Пасхальная заутреня (или утреня). Из-за закрытых царских врат начинает звучать стихира (вид церковного гимнографического текста): «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».

Потом царские врата открываются, и священнослужители в светлых облачениях вместе с прихожанами выходят из храма и обходят его крестным ходом. Впереди несут крест, Евангелие, иконы, хоругви (укрепленные на древке полотнища с изображением Христа или святых). У каждого верующего в руках — свеча или лампадка. Все поют: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». Крестный ход сопровождается особым пасхальным колокольным звоном.

Обойдя храм, шествие останавливается у затворенных западных врат храма. Эти врата символизируют двери гроба Господня. Колокола затихают, и священник первым провозглашает радостную весть: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Эта песнь священнослужители и все верующие повторяют три раза. Потом священник поет стихи пророчества Царя Давида: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его...». Люди вторят на каждый стих: «Христос воскресе из мертвых...»

Двери открывают, и верующие входят в ярко освещенный храм, как когда-то Жены-мироносицы вошли в гроб Господень и увидели, что Спасителя там нет, что Он воскрес из мертвых.

Дальнейшая Пасхальная заутреня — это пение канона святого Иоанна Дамаскина. Во время пения канона священнослужители обходят храм, кадят и возглашают: «Христос воскресе!» На что прихожане вторят: «Воистину воскресе!»

Утреня заканчивается словами: «Друг друга объимем, рцем: братие! и ненавидящим нас простим вся воскресением». И все, сначала священнослужители в алтаре, потом верующие в храме, начинают христосоваться, то есть троекратно целовать и приветствовать друг друга радостными словами «Христос воскресе!» - «Воистину воскресе!»

Потом в храме читают огласительное слово на Пасху святителя Иоанна Златоуста. В нем есть слова, которые в полной мере выражают победу Христа над смертью: «Где твое, смерте, жало? Где твоя, аде, победа? Воскресе Христос, и ты низверглся еси. Воскресе Христос, и падоша демони. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует».

После утрени совершаются Часы и Литургия, причем при открытых царских вратах. Они будут открыты всю Светлую седмицу в знак того, что Христос навсегда открыл всем христианам врата Царствия Небесного.

Часы Святой Пасхи — это молитвы, которыми в Пасхальную седмицу заменяются обычные молитвословия перед Литургией.

Крестный ход на Пасху

Пасхальный крестный ход — радостное шествие вокруг храма, которое совершает в ночь с Великой Субботы на Воскресение Христово.

Пасхальная заутреня начинается прямо перед полуночью. Из-за закрытых царских врат звучит стихира (вид церковного гимнографического текста): «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».

Потом царские врата открываются, и священнослужители вместе с прихожанами выходят из храма и обходят его крестным ходом. Впереди несут большой запрестольный крест, запрестольный образ Богородицы, Евангелие, другие иконы, хоругви (укрепленные на древке полотнища с изображением Христа или святых). У каждого верующего в руках — свеча или лампадка. Все поют: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». Крестный ход сопровождается особым пасхальным колокольным звоном.

Шествие останавливается у затворенных западных врат храма. Эти врата символизируют двери гроба Господня. Колокола умолкают, и священник провозглашает: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Эта песнь священнослужители и все верующие повторяют три раза. Потом священник поет стихи пророчества Царя Давида: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его...». Люди вторят на каждый стих: «Христос воскресе из мертвых...»

Двери храма открывают, и верующие входят в ярко освещенный храм, как когда-то Жены-мироносицы вошли в гроб Господень и увидели, что Спасителя там нет, что Он воскрес из мертвых.

Всю светлую седмицу совершается Богослужение Пасхи с крестным ходом, а утренние и вечерние молитвы заменяются чтением Часов Пасхи.

Христос Воскресе!

Воистину воскресе Христос!

По материалам журнала "Фома"

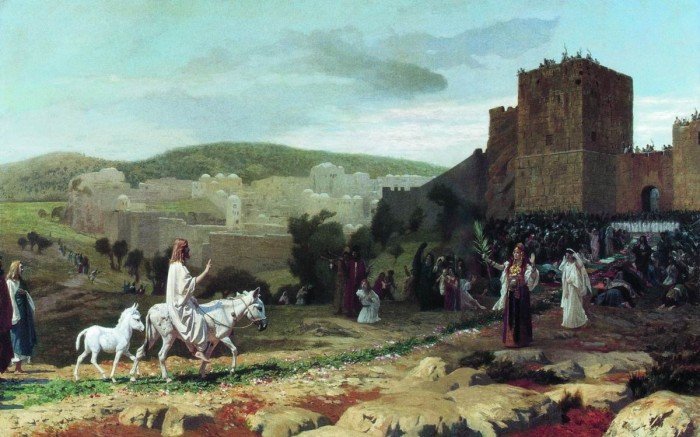

(далее…)Лазарева суббота и Вербное воскресенье

Лазарева суббота - 11 апреля. Вход Господень в Иерусалим - 12 апреля

Лазарева суббота - 11 апреля. Вход Господень в Иерусалим - 12 апреля

Cо входом Господним в Иерусалим связано сразу несколько важных событий Евангельской истории. Для того чтобы понять, почему приход Спасителя произвел такое впечатление на всех горожан, следует обратить внимание на то, что случилось за день до этого.

Воскрешение друга

Когда Христос уже собирался идти в столицу, из расположенного рядом с ней селения Вифания пришла весть о том, что заболел Его друг Лазарь.

Сестры Лазаря, Марфа и Мария, прислали к Спасителю вестника, которому Тот сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией» (Ин 11, 4). Смысл Его слов стал понятен не сразу. Тем более что когда Христос с учениками пришел в Вифанию, Лазарь уже скончался. Шел четвертый день с момента его погребения, и Спасителя встретили опечаленные сестры умершего.

– Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой, – сказала Ему Марфа.

– Воскреснет брат твой, – утешил ее Иисус.

– Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день, – ответила Марфа.

Сложно сказать, какие чувства она испытывала при этом. Но именно тут Спаситель произнес фразу, которая стала одной из ключевых в последующей жизни всей христианской Церкви.

– Я и есть воскресение и жизнь, – сказал Он, – верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек.

После этих слов Иисус вместе с сестрами Лазаря, Своими учениками и в окружении толпы пришел ко гробу умершего и приказал открыть дверь внутрь. Когда камень, закрывавший вход, отвалили, к удивлению, смущению и испугу многих из усыпальницы, весь обвитый погребальными пеленами, вышел воскресший друг Господа.

Это событие вошло в богослужебную жизнь Церкви под названием Лазаревой субботы. Она отмечается накануне праздника входа Господня в Иерусалим.

Ну а тогда, две тысячи лет назад, Вифанию, ее окрестности, а вскоре и расположенный рядом Иерусалим, потрясло невероятное известие. Десятки свидетелей разнесли всюду весть о случившемся, и столица замерла в ожидании. Теперь мало кто сомневался: обещанный через пророков Мессия-Христос был рядом, менее чем в дне пути, и вот уже скоро должен был войти в Свой город.

Помазание миром

Однако Спаситель не стал спешить и ненадолго остался в доме своего воскресшего друга. Во время вечерней трапезы Мария взяла сосуд с драгоценным миром и возлила его на голову и ноги Христа, а потом отерла их своими волосами. Этот поступок удивил многих из учеников Господа, а будущий предатель Иуда Искариот спросил: «Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?» (Ин 12, 5). Как свидетельствует Священное Писание, сказал он так не потому, что заботился о нищих – просто так сложилось, что именно Иуда носил ящик с деньгами, куда нередко клали пожертвования.

Христос сказал апостолам о поступке Марии: «Оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда» (Ин 12, 7–8). Спаситель имел в виду, что вскоре Ему предстоит пострадать за мир и даже умереть, поэтому ученикам надо ценить время, проведенное с Ним. Был здесь и определенный символизм – миро возливали на тела умерших, поэтому Господь указал ученикам на то, что Мария как бы приготовила Его тело к скорому погребению.

Среди тех, кто видел в это время воскресшего Лазаря, были также первосвященники, решившие убить его. Ведь Лазарь стал живым свидетельством прихода ожидаемого народом Мессии, «потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса» (Ин 12, 11).

Радость и печаль встречи (Вход Господень в Иерусалим)

Наконец Господь направился к Иерусалиму. Его сопровождали не только апостолы, но и множество простого народа, а также люди, следившие за Ним по поручению первосвященников. Подходя к городу, Иисус сказал двум Своим ученикам: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их» (Мф 21, 2–3). Как просил Господь, так ученики и сделали. Приведя осленка и возложив на него свои одежды, они отдали Его Иисусу. Господу это было нужно для того, чтобы пророчество о входе Мессии в святой город было исполнено во всей полноте.

И вот, когда Он въезжал в Иерусалим, навстречу Ему вышло множество людей, в том числе и дети, все были с пальмовыми ветвями в руках и громко приветствовали Спасителя: «Осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» (Ин 12, 13). Многие стелили свои одежды под ноги животного, на котором ехал Спаситель, – так, по обычаю, в древнем Израиле встречали царей и великих полководцев.

Даже многие ученики Христа сначала не поняли всего значения столь торжественного события. Однако позднее, видя славу Господа и вспомнив ветхозаветные пророчества, они осознали важность именного такого прихода Спасителя в столицу Израиля.

Люди уже готовы были признать в Иисусе Того, Кто пришел освободить их и сделать Израиль главным царством земли. К сожалению, не все понимали истинное значение прихода Спасителя, не осознавали, что Он пришел, чтобы дать людям возможность войти в Царство Божие, а не сделать Израиль политическим центром всего мира.

Понимая это, а также зная, что уже через несколько дней этот же народ отвернется от Него, Христос плакал об Иерусалиме и произнес грозное пророчество о будущем разрушении города: «О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего» (Лк 19, 41–44). Таким образом Господь предрек городу разрушение за то, что народ Израиля отверг Своего Мессию.

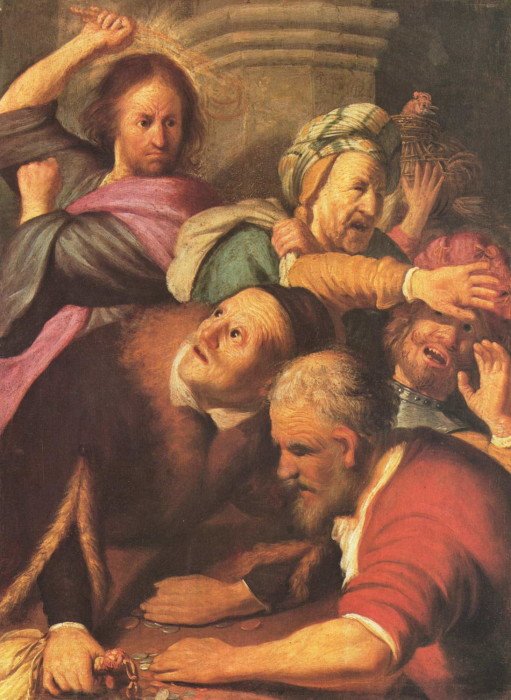

В доме Отца

По прибытии в город Иисус направился в его духовный центр – Иерусалимский храм. Увидев, что в доме Божием не столько совершается молитва, сколько идет торговля жертвенными животными и птицами, а также обмен денег, Христос опрокинул столы торговцев и меновщиков, сказав так: «Написано: дом Мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников» (Лк 19, 46).

Простой народ и здесь восхитился поступком Господа. Слепые, хромые, немощные подошли к Нему со словами: «Осанна Сыну Давидову!» Спаситель же всех их исцелил, а негодующим по этому поводу первосвященникам и книжникам сказал: «Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?» (Мф 21, 16). Здесь Господь указал духовным лидерам народа на их слепоту, так как они не признали Мессией Того, Кого узнал простой народ, в том числе и дети. После этих событий Христос оставил Иерусалим и отправился на ночлег в Вифанию. Совсем скоро Его ждало время испытаний и крестных страданий.