Святые бессребреники

Святые бессребреники Косма и Дамиан (IV в.)

Православная Церковь чтит память сразу трех пар святых с именами Косма и Дамиан: все они прославились как врачи-бессребреники. Наибольшим почитанием пользуются Косма и Дамиан Асийские (IV в.), родные братья. Воспитанные матерью-христианкой (преподобной Феодотией), они безвозмездно исцеляли больных и, кроме этого, сами разыскивали и лечили диких животных, которые потом без страха ходили за ними. В конце жизни Дамиан нарушил обет безвозмездного врачевания: выздоровевшая безнадежная больная умолила его во имя Святой Троицы взять в дар за исцеление три яйца. Услышав о том, что брат пренебрег обетом, Косма завещал похоронить их с Дамианом отдельно. После смерти братьев Бог открыл людям, что Дамиан принял дар ради любви к Создателю, а не из корысти, и святых братьев погребли вместе.

Святые мученики бессребреники Кир и Иоанн (конец III — начало IV вв.)

Святой бессребреник Кир был знаменитым врачом в городе Александрии, лечил всех больных бесплатно, исцеляя в том числе и душевные недуги. При этом святой врач не боялся проповедовать Евангелие. Во время гонения императора Диоклетиана Кир удалился в Аравийскую пустыню, где принял монашество и продолжал лечить приходивших к нему людей. Однажды врача-монаха разыскал воин Иоанн, пожелавший стать его последователем. Через некоторое время учитель и ученик вместе отправились в Египет, чтоб поддержать христианку по имени Афанасия, вместе с тремя дочерьми заключенную в темницу. Кир и Иоанн были схвачены, их предали мукам на глазах Афанасии. Но ни она, ни ее дети, ни сами мученики не отреклись от Христа и были казнены.

Святой великомученик Пантелеимон (III в.)

Родился в Вифинии (Малая Азия) в семье знатного язычника и тайной христианки (святой Еввулы). Медицинскому ремеслу учился у знаменитого врача Евфросина и впоследствии стал придворным врачом при императоре Максимиане. Жизнь красивого и успешного юноши перевернула встреча с пресвитером Ермолаем, который впоследствии и крестил его. После смерти отца (крестившегося в конце жизни) будущий великомученик посвятил себя помощи больным и нищим. Он лечил всех безвозмездно, неизменно молясь о больных, посещал заключенных в темницах. Его успех как врача стал предметом зависти коллег по ремеслу — они донесли императору, гонителю христиан, что Пантелеимон исповедует Христа и посещает своих единоверцев в заключении. Последовал арест. В это же время судили и казнили учителя Пантелеимона, священномученика Ермолая, вместе с двумя другими пресвитерами. Молодого же врача пытали и в конце концов также усекли мечом. Святой великомученик и целитель Пантелеимон почитается в Церкви как покровитель врачей и ходатай за болящих.

Пребывание Годеновского креста во Владивостоке

Со 2 сентября 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла совершается уникальный Всероссийский миссионерский крестный ход с одной из самых известных православных святынь — освященной копией чудотворного Годеновского креста.

Маршрут крестного хода охватывает 28 городов России и Белоруссии. С севера на юг (Мурманск – Севастополь) и с запада на восток (Брест – Владивосток), осеняя таким образом славянские земли крестным знамением.

Программа:

2 ноября

17.30 - просмотр документального фильма «Крест», в 18.00 лекция-беседа «Помощь Божия в чудесах Годеновского Креста» (встреча с игуменией Евстолией, настоятельницей Никольского монастыря с. Годеново Ярославской епархии. Место проведения мероприятий: актовый зал Владивостокской епархии, ул. Пологая, 65. Вход свободный

3 ноября

08:00 - торжественная встреча креста в Спасо-Преображенском соборе Владивостока (ул. Светланская, 38). Далее в течение всего срока пребывания креста совершение богослужений в храме, молитвенное почитание святыни.

4 ноября

10:00 – праздник Казанской иконы Божией Матери, День народного единства, Божественная литургия в Преображенском соборе, праздничное славление.

20:00 - проводы креста

Годеновский крест будет доступен для молитвенного поклонения верующих с 08:00 3 ноября до 20:00 4 ноября.

Краткая история Годеновского креста

Годеновский крест — один из самых знаменитых чудотворных крестов в мире. Он был создан в Византии, а 9 мая 1423 года чудесным образом явился в пределах русского города Ростов Великий: по свидетельствам очевидцев, крест сошел с неба в ярком сиянии и остановился на болотистой местности, которая тотчас стала сухой и превратилась в холм.

Известно и еще одно чудо, связанное с Годеновским крестом: построенный в Ростове для хранения этой святыни храм был невидимой силой перенесен на выросший среди болот холм. При этом с неба раздался глас: «На сем месте поставьте церковь Мою, и будет гора эта великая и чудеса многие произойдут с верою приходящим сюда помолиться, и будут совершаться многие исцеления». С той поры креста стали происходить чудеса и исцеления.

В 1930-е годы богоборцы всячески пытались уничтожить крест: поджигали, рубили топором, обливали соляной кислотой, однако святыня осталась целой.

Чудотворный крест бросили в глубокий ров и засыпали камнями. Тайно ночью его оттуда извлекли верующие села Годеново, находящегося неподалеку от Переславля-Залесского.

С тех пор крест пребывает в сельском храме во имя святителя Иоанна Златоуста.

С 1997 года этот храм в с. Годеново является подворьем Никольского женского монастыря г. Переславля. Здесь ведутся многочисленые записи чудотворений по молитвам у креста.

(далее…)

Сотник Лонгин: Воскресение Христово видевший

Мы свободны менять свои решения — до тех пор, пока живы, —и Бог смиренно ждет, что мы решим. Но однажды приходит пора сделать окончательный выбор. Для многих людей, окружавших Христа в дни Его земной жизни, это время наступило накануне Его страданий. Каждому пришлось решать, с Христом ли он или с противниками Христа.

О том, кто какое решение принял и как оно ему далось, читайте в проекте «Фомы» «Герои и антигерои Страстной недели».

О сотнике, стоявшем подле Креста в момент смерти Иисуса Христа, мы достоверно не знаем почти ничего. Кроме того, что он охранял место казни Иисуса, был свидетелем солнечного затмения и землетрясения в момент Его смерти, устрашился увиденного и воскликнул: Истинно Человек сей был Сын Божий (Мк 15:39).

Иногда церковная традиция объединяет его с воином, который копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода (Ин 19:34).

Все прочие сведения, включая самое имя Лонгин, сохранило церковное Предание. Оно повествует, что именно Лонгин с товарищами был приставлен иудеями охранять Гроб Господень. В ночь с субботы на воскресенье именно воины стали свидетелями Воскресения Христова. Иудеи предлагали охранникам деньги, чтобы те сказали, будто тело Христа похитили ученики, но Лонгин и двое его подчиненных лжесвидетельствовать отказались. За это они были уволены со службы, после чего крестились от апостолов и отправились проповедовать Христа в Каппадокию — малоазийскую провинцию Римской империи, на родину Лонгина. Именно благодаря Лонгину и его товарищам христианство стало распространяться в Каппадокии, где три века спустя просияют такие великие святые, как Василий Великий и Григорий Богослов.

Узнав об успехах проповеди Лонгина в Малой Азии, иудейские старшины убедили Пилата отправить туда отряд воинов. Когда солдаты прибыли в родное селение Лонгина, тот вышел им навстречу, привел в дом, накормил, а, узнав о цели их прихода, назвал себя и предложил исполнить свой долг. Воины хотели отпустить своего бывшего товарища, но тот убедил их, что будет только рад принять смерть за Христа. После этого Лонгин и его соратники были обезглавлены.

Точны ли эти сведения или не вполне, одно несомненно: ключевым моментом для Лонгина стало исповедание на Голгофе веры во Христа как в Сына Божия.

Мы не знаем, видел ли сотник Спасителя до этого момента, слышал ли Его, видел ли чудеса, которые Он творил. Неизвестно даже, знал ли он вообще о Христе (хотя трудно представить себе жителя тогдашнего Иерусалима, который решительно ничего не слышал бы об Иисусе). Но, даже если видел и слышал, уверовал Лонгин именно в момент, когда душа Спасителя покинула Его тело.

Рождение веры — всегда тайна. И вряд ли мы сможем исчерпывающе ответить на вопрос, что побудило римского сотника уверовать во Христа. Можно объяснять это грозными природными знамениями, сопровождавшими смерть Иисуса. Можно предположить, что сотника до глубины души впечатлила предсмертная молитва Спасителя о распинавших Его: Отче! прости им, ибо не ведают, что творят (Лк 23:34). Можно предложить и другие версии, но все это будут только догадки.

А за скупыми строками Евангелия, повествующими об этом событии, — настоящее чудо. Десятки, если не сотни иудеев, воспитанных в законе Моисеевом и слышавших пророчества о Христе, шли мимо Креста с распятым Богом и только глумливо хихикали: Если Ты Сын Божий, сойди с креста (Мф 27:40). А римский сотник — язычник и, наверное, довольно грубый человек, приставленный следить за исполнением казни, — вдруг уверовал в Иисуса, увидев Его кончину.

А уверовав, стал свидетелем и Воскресения.

Автор: ЦУКАНОВ Игорь, диакон Православный журнал «Фома»

Читайте вместе с детьми: Удивительная история сотника Лонгина - Православный журнал «Фома»

22 октября Церковь чтит память апостола Иакова Алфеева

Об этом ученике Господа до нас дошло не очень много информации. Известно, что он был братом апостола и евангелиста Матфея. Иногда его называли Иаков Меньший, чтобы отличать от другого Иакова, называемого Большим, или третьего среди апостолов Иакова, брата Господня (апостол от 70-ти).

Его отцом был некий Алфей (поэтому его зовут Иаковом Алфеевым), а мать его, вероятнее всего, была среди женщин, сопровождавших Христа. Не раз при перечислении женщин, сопутствовавших Христу и служивших Ему, мы встречаем имя Марии, матери Иакова Меньшего (Мф 27:56; Мк 15:40; 16:1; Лк 24:10).

Иаков, как повествует житие, проповедовал в Иудее. Потом с апостолом Андреем Первозванным совершал миссионерские путешествия. Позже самостоятельно проповедовал в Газе и Елевферополе (Южная Палестина).

О его смерти и погребении существует несколько версий. Одни авторы, например Псевдо-Симеон Логофет, считают, что он погиб в Мармарике («побит камнями иудеями»), другие — что принял мученическую смерть по дороге в Египет в городе Острацине (распят на кресте).

"Иаков апостол" (фрагмент), XIII в., монастырь св. Иоанна Богослова, Патмос

Источник: сайт журнала "Фома"

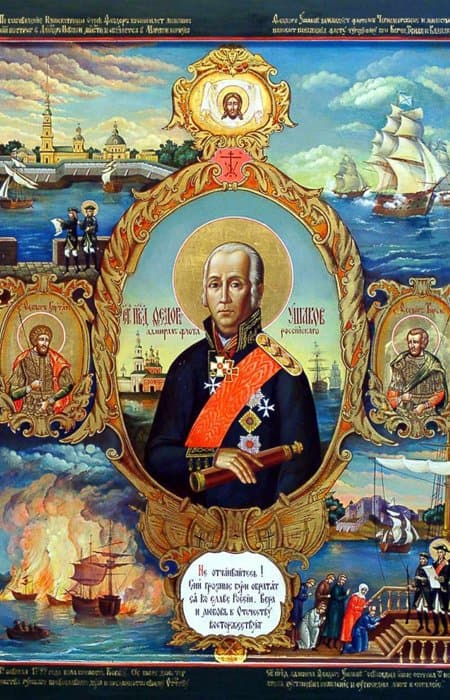

Святой Фёдор Ушаков: праведник в адмиральских погонах

В 1804 году на стол высшего военного командования Российской Империи легла записка. В ней, среди прочего, содержались такие строки: «Благодарение Богу, при всех означенных боях с неприятелем и во всю бытность оного флота под моим начальством на море <...> ни одно судно из оного не потеряно и пленными ни один человек из наших служителей неприятелю не достался». В отличие от донесения других генералов, стремившихся выслужиться перед начальством, автор этих слов не лгал — за все годы своей службы на флоте он действительно не допустил ни гибели судов, ни пленения личного состава. Этого великого человека звали Федор Ушаков.

Будущий флотоводец родился в семье Федора Игнатьевича и Прасковьи Никитичны Ушаковых — представителей старинного русского дворянского рода. Супруги были людьми благочестивыми и набожными, а родным дядей Ушакова-младшего был Феодор Санаксарский — известный подвижник XVIII века. Вполне естественно, что с самого рождения Федю окружала особая обстановка, пропитанная духом молитвы, милосердия, взаимоуважения, любви. И эти благие семена, упавшие в душу мальчика, со временем принесли свои всходы. Дав своему сыну хорошее начальное образование, Ушаковы определили его в Морской кадетский корпус — до своей женитьбы отец Федора был сержантом лейб-гвардии Преображенского полка, и карьера военного виделась ему наиболее подходящей для его весьма талантливого отпрыска. Пять лет, которые юный Федор провел в стенах корпуса, показали, что выбор его отца был правильным — будущий моряк с увлечением постигал науки, проявляя особую склонность к арифметике, навигации и истории. Впоследствии это проявилось в его уникальной способности успешно вести не только сражения, но и сложные дипломатические переговоры.

И все же главным было не это. За годы учебы Федор понял, что перед ним открыты два очень непохожих друг на друга пути. Либо он станет карьеристом, который идет по чужим головам к очередной должности или награде; либо — простым воином, который верно служит Богу, царю и Отечеству. Причем, делает это не ради каких-либо льгот и привилегий, а просто потому, что таков долг всякого, кто принял воинскую присягу. И к концу обучения Ушаков-младший окончательно избрал второй путь.

В 1766 году 21-летнего мичмана Федора приняли на Балтийский флот. Здесь он осваивал уже не теорию, а практику. Так прошло несколько лет, пока в середине 70-х годов его не перебросили на юг в составе так называемой Азовской флотилии. Это было время, когда крепнущая Россия выходила к Черному морю, отвоевывая его у Османской империи. Флот остро нуждался в молодых энергичных людях, готовых на себе потянуть столь нелегкую ношу первопроходца. Одним из таких людей и стал Федор Ушаков.

На Балтике он получил хороший опыт управления и тактики, теперь ему предстояло применить его в деле. А еще начинающий командир утвердился во мнении, что нельзя делить подчиненных на людей первого и второго сорта. Для него все моряки были равны, и он стремился действовать так, чтобы завершить любую военную операцию с наименьшими потерями. Сохранить жизни простых моряков, рискуя собственной жизнью — это убеждение стало жизненным кредо флотоводца. И если поднять сводки донесений за все годы службы Ушакова, то окажется, что под его началом воевали десятки тысяч матросов и офицеров, а погибло во всех сражениях около 500 человек. Это было своеобразным рекордом — другие командиры своих солдат практически не щадили, руководствуясь печально известным принципом: «Бабы новых солдат нарожают!»

Свою службу на юге Ушаков начинал в составе экипажей разных кораблей. Он смог отличиться в ходе нескольких важных кампаний, и его заметил князь Григорий Потемкин. На Федора Федоровича помимо военных были возложены еще и административные обязанности, с которыми он справился блестяще — с его именем связаны первые страницы летописей Херсона и Севастополя. Первый город стал главной судостроительной верфью, а второй — местом базирования Черноморского флота. С этим периодом связана и первая награда Ушакова. Весной 1783 года в Херсон пришла чума. Ее завезли турецкие суда, которые сразу подходили к городской пристани безо всякого карантина. С мая по октябрь скончалось около 12 000 человек. Существование города и строительство Черноморского флота было поставлено под угрозу. Все силы бросили на борьбу с эпидемией, которую погасили довольно быстро. Особенно эффективно это сделал Ушаков в отведенной ему зоне. Благодаря принятым мерам, в его команде не было ни одного смертного случая. За борьбу с эпидемией и сохранение команды Федор Федорович был награжден орденом Святого Владимира IV степени.

После успешной противочумной кампании капитан первого ранга Ушаков был переведен в Севастополь и в скором времени стал фактическим главой города. При нем закладывалась материальная база Черноморского флота, на берегах строились пристани, возводился первый городской храм. Эти работы Ушаков часто оплачивал сам из своего жалованья. Параллельно с этим на море шла война с Османской империей. На кон было поставлено право обладания Крымом и всем Северным Причерноморьем.

В течение 1767–1791 годов русский флот под командованием Федора Федоровича одержал ряд блистательных побед над турками, не потеряв ни единого корабля. За спиной Ушакова были Фидониси, Керчь, Тендра, Калиакрия, и все эти места навсегда отмечены славой великого флотоводца. Его талант принес победу России, а самому Ушакову — звание вице-адмирала. Но, даже имея столь высокий чин, он в глубине души оставался простым моряком. Многие общавшиеся с ним люди отмечали необычайную простоту в общении, прямоту, приветливость, и в то же время все это сочеталось с огромной силой воли, отвагой, мужеством и пламенной верой в Бога. По свидетельству очевидцев, в любом сражении Ушаков приказывал располагать свой корабль в самом эпицентре боя, лично отдавал команды, своим примером воодушевляя матросов и офицеров.

И неизменным оставалось его упование на Провидение. Адмирал всегда утверждал, что не тактика играет решающую роль (хотя ей он уделял огромное внимание), а помощь Божья. Он чувствовал себя в ответе за каждого подчиненного и понимал, что в сражении все равны перед страшным лицом смерти, так же, как равны перед Богом, имеющим все в Своей власти. Последним масштабным предприятием, которым руководил Ушаков, стала средиземноморская кампания 1798–1800 годов. За это время Черноморский флот смог освободить греческие острова в Средиземном море от оккупационного режима наполеоновской Франции. В этой экспедиции проявилась не только военная смекалка адмирала, но и его дипломатические способности. Желая обходиться малой кровью, Федор Федорович сначала договаривался о поддержке с местным населением, и лишь когда жители того или иного острова соглашались помогать русским, на берег высаживался десант, который быстро обезвреживал французские гарнизоны. Везде русских встречали как освободителей, а благодарные жители острова Корфу наградили флотоводца именным золотым мечом. Также флот Ушакова принимал участие в морской части военной операции по освобождению Италии от наполеоновских войск. Средиземноморский поход мог принести Ушакову еще немало побед, если бы не приказ императора Павла срочно возвращаться в Севастополь. 26 октября 1800 года эскадра легендарного адмирала вошла в Севастопольскую бухту. Через полгода император Павел был убит заговорщиками. На престол взошел его сын Александр I, что повлекло за собою резкое изменение политики России. Новому государю флот оказался не нужен — в военном руководстве возобладали сторонники развития сухопутных сил.

Ушаков остался не у дел. Его перевели в Петербург на заурядную должность командующего Балтийского гребного флота. Фактически это было списание со счетов. Но и в столице Ушаков продолжал оставаться простым морским волком, заботиться о быте моряков, хлопотать о самых несчастных и обездоленных сослуживцах. А в 1807 году прославленный флотоводец окончательно ушел на покой, переехав в Тамбовскую губернию. По словам игумена Санаксарского монастыря Нафанаила, возле которого находилось имение Ушакова, пожилой моряк «вел жизнь уединенную, по воскресным и праздничным дням приезжал для богомолья в монастырь к службам, В Великий пост живал в монастыре по целой седмице и всякую продолжительную службу с братией в церкви выстаивал. По временам жертвовал обители значительные благотворения; также бедным и нищим творил всегдашние милостивые подаяния и вспоможения».

Все пережил этот великий человек — и войну, и смерть, и разлуку с Родиной, и славу, и забвение. Но всегда мог поднять руку в крестном знамении и, обратившись к иконам, сказать: «Слава Богу за все!» Этими словами он часто начинал свои рапорты, эти слова повторял каждый раз при возвращении из очередного рейда. И эти же слова он учил повторять своих сослуживцев, напоминая им, что они вернулись только потому, что Господь уберег их.

Последний раз столкнуться с делом государственной важности Федору Ушакову пришлось в 1812 году, когда ему предложили возглавить тамбовское народное ополчение. Он отказался. Годы его в ту пору были уже не те, чтобы брать на себя командование. Но все-таки остаться в стороне адмирал не мог — на свои личные средства он устроил госпиталь для раненых. Оставшуюся же часть денег — две тысячи рублей — Ушаков внес на формирование I Тамбовского пехотного полка. За Родину он готов был умереть, и ей же он мог отдать все, что имел.

Великий сын России умер 2 октября 1817 года, проведя последние годы жизни в посте и молитве. По воспоминаниям все того же игумена Нафанаила, адмирал проводил время «крайне воздержанно и окончил жизнь свою, как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви, <...> и погребен по желанию его в монастыре подле сродника его из дворян, первоначальника обители сия иеромонаха Феодора по фамилии Ушакова же» (имеется в виду дядя флотоводца — старец Федор Санаксарский).

Адмирал Ушаков при любой власти был образцом. Даже в советские времена, когда дореволюционных героев не очень жаловали, именем прославленного флотоводца называли улицы, предприятия, военные и пассажирские суда. Этот человек стоял у истоков флотской тактики нового времени, когда решающая роль в сражениях стала отводиться не столько самой артиллерии, сколько точным попаданиям по кораблям противника. Ушаков ломал все существовавшие до него правила, смело менял построение за считанные минуты до начала боя, действовал не по заранее заготовленным схемам, а только исходя из конкретной ситуации. Он не боялся рисковать, равно, как и не боялся полностью положиться на Бога, который и выводил его команду живой.

В 2001 году Церковь признала Федора Ушакова местным святым, почитаемым в пределах Саранской епархии. А в 2004 году Архиерейский собор признал легендарного адмирала святым в масштабах всей Церкви. Его канонизировали не за государственные заслуги, а за то, что в центр своей личной жизни он ставил евангельские идеалы, следуя им в меру сил и возможностей. Федор Ушаков сочетал свой высокий воинский чин с глубоким смирением, неподдельной скромностью и искренней верой.

Источник: сайт журнала "Фома"

Приглашаем на концерт

В актовом зале храма Казанской иконы Божией Матери во вторник, 10 октября, в 19 часов состоится творческая встреча-концерт с заслуженным артистом России Александром Цурканом.

Вход свободный.

Творческая встреча с заслуженным артистом

В актовом зале храма Казанской иконы Божией Матери во вторник, 10 октября, в 19 часов состоится творческая встреча-концерт с заслуженным артистом России Александром Цурканом.

Вход свободный.

Приглашаем на «ЗаДушевные беседы»

В воскресенье, 8 октября 2023 года в 12 часов (по окончании Божественной литургии) по благословению настоятеля храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы протоиерея Ростислава Мороза, состоится встреча "ЗаДушевные беседы" с иеродиаконом Феофаном (Федосеевым), преподавателем Духовного центра подготовки церковных специалистов.

Отец Феофан поделится своими впечатлениями о паломничестве на Соловки и покажет слайды.

(далее…)

Святой старец

Носите тяготы друг друга

Cвятой праведный Алексий создал общину, которая стала заметным явлением в православной жизни России ХХ века. И сегодня, спустя десятилетия, в Никольском храме на Маросейке продолжают традиции мечёвцев и чтят память праведного Алексия и его сына, священномученика Сергия, принявшего после смерти отца его приход.

Ирина Алексеевна застала еще первых членов мечёвской общины. Спрашиваю у нее, что выделяло этих людей.

— На надгробном памятнике отца Алексия его духовными чадами сделана надпись: «Друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов». Эта известная фраза апостола Павла из Послания к Галатам (Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. — Гал. 6:2), которую часто повторял отец Алексий своим прихожанам, стала для них одним из принципов жизни. Их отличало милосердное отношение друг к другу. В приходе было очень много одиноких пожилых людей, и никто из них не был отправлен в дом престарелых. За ними ухаживали до их последних дней. Я помню, как с моими тетей Ириной и тетей Лизой мы ездили к этим бабушкам, мыли их, кормили. И конечно же, членов общины отличала любовь к богослужению и погруженность в него. Они видели на примере отца Алексия, что такое богослужение, что такое служение Господу. Им было важно не просто собраться вместе в храме, а прийти и молиться. Когда приход закрыли, батюшек арестовали, люди собирались в духовные семьи и продолжали молиться. Они постоянно читали Священное Писание, труды святых отцов. И сегодня это продолжается. Когда в 1990 году настоятелем вновь открывшегося Никольского храма на Маросейке стал отец Александр Куликов, он вместе с восстановлением храмовых стен и убранства принялся за возрождение уклада мечёвской общины.

После кончины отца Александра в 2009 году спустя несколько лет настоятелем Никольского храма в Кленниках стал протоиерей Николай Важнов:

— Читаешь о жизни отца Алексия и поражаешься. Ведь трудно себе представить, чтобы на обычном приходе служили каждый день и часто причащали. В то время это было не принято. Восемь лет служил практически без прихожан. Это какая вера и ревность у пастыря! И эти восемь лет, как я сейчас думаю, были подготовкой к его старческому служению, когда ты всего себя отдаешь Богу и людям.

И народ постепенно стал наполнять Никольский храм. И вот, когда народ начал идти, Промысл Божий был таков, что умирает супруга отца Алексия. Он был безутешен, не покидал своей кельи. И в этот трудный для него период жизни в соседний с Маросейкой Златоустинский переулок приезжает отец Иоанн Кронштадтский. И происходит их встреча. «Вы пришли разделить со мной мое горе? — спросил отец Алексий у кронштадтского пастыря. — Не горе твое пришел я разделить, а радость, — ответил отец Иоанн. — Тебя посещает Господь. Оставь свою келью и выйди к людям. Только отныне начнешь ты жить. Ты жалуешься на свои скорби и думаешь, что нет на свете горя больше твоего, так оно тяжело тебе. А ты будь с народом, войди в чужое горе, возьми его на себя. И тогда увидишь, что твое несчастье мало, незначительно в сравнении с общим горем, и тебе легче станет». Таково было благословение кронштадтского пастыря отцу Алексию на старчество. И он вышел к людям и всего себя отдал тому многочисленному народу, который собрался в храме. С радующимися радовался, с плачущими плакал.

Вот что вспоминал иерей Сергий Дурылин, который был рукоположен в Никольском храме в Кленниках и служил там в начале 1920-х годов:

— Пастырь должен разгружать чужую скорбь и горе. Столь же многократно и упорно учил он [отец Алексий Мечев] разгружать другого, перегружая чужую ношу горя и беды с его плеч на свои. Это и делал он в течение всей своей жизни. Иногда, бывало, войдешь к нему в комнатку после такой разгрузки, когда выйдет от него кто-нибудь, им разгруженный, в слезах, но с просветленным и умиленным лицом или без слез, а с одним открытым обновленным взором, выйдет точно поднявшись, прибавив росту. А он, разгрузчик, сидит — и лица на нем нет. Оно полно безграничной сочувственной скорби, в глазах слезы, голос прерывается от них, голос делается каким-то бесконечно мягким, ласкающим, тихим и вместе с тем глубоко скорбным. «Вот, скажет, была у меня...» — назовет местность, откуда была, и расскажет страшную страницу жестокого горя, столь обычного, нами и не замечаемого, особенно горького женского горя. Казалось, нечем помочь, муж бьет, дети бьют, муж почти преступник по отношению к семье, дети воры, муж в церковь даже не пускает — украдкой сбежала... И все это он взял на себя. Прибавилось новое имя в его молитвах, прибавилась новая, вечно памятуемая скорбь в его сердце, прибавилась новая молитвенная забота лишний раз упорно стучаться за нее Богу, за какую-нибудь скорбящую рабу Божию Параскеву... А ей сказано кратко и весело: «Бог милостив, все обойдется, буду молиться за тебя»1...

К этой молитве друг за друга отец Алексий приучал и своих прихожан, она в итоге сплотила общину.

Отец Николай Важнов был связан с мечёвской общиной задолго до того как его назначили настоятелем в Никольский храм на Маросейке. Молодым иереем он начинал служить в известном московском храме Илии Пророка в Обыденном переулке, где окормлялась часть мечёвской общины.

— Это были особые люди — смиренные, добрые. Их никак нельзя было вывести из равновесия. При всех обстоятельствах они могли найти себя, вспоминая те наставления, которые у них остались в сердце от водительства отца Алексия. Общаться с ними или даже просто стоять рядом на богослужении было благодатно. С теплом вспоминаю супругов Сергея Саввича и Александру Федоровну Драгуновых, Николая Евграфовича Пестова — дедушку моей супруги. Мы с ним жили в одной квартире и вместе ездили на раннюю Литургию в Обыденный храм. Великий молитвенник и глубокой веры человек. Часть маросейской общины окормлялась в храме святителя Николая в Кузнецах. Какая же была радость, когда храм на Маросейке открыли и все мечёвцы снова в нем объединились! А затем были обретены мощи святого праведного Алексия. Какое это было московское торжество! Сколько людей, сколько священства! До слез. Отец Алексий вернулся в свой храм. И это так чувствуется. Он по-прежнему здесь хозяин, и все совершается по его молитве.

Елена Алексеева

Мечёвцы

Святой праведный Алексий Мечёв удивителен не только тем, что явил пример старчества в миру. Основанная им община по сути продолжает существовать до сих пор. После кончины святого ее принял сын, священномученик Сергий Мечёв, а после него архимандрит Борис (Холчев). У отца Бориса окормлялся будущий протоиерей Александр Куликов. Ему Господь судил стать настоятелем в том храме, где когда-то служил праведный Алексий. И в общину возрожденного храма святителя Николая в Кленниках вернулись в том числе те люди, которые были прихожанами храма до закрытия.

Один из современников свидетельствует: «Мечёвец — это было в то время синонимом строго православного человека»2. И действительно, праведному Алексию в те непростые годы удалось собрать общину людей, стремившихся быть христианами в Советской России.

Революция очень по-разному повлияла на наших соотечественников. Многие из тех, кто были православными «по традиции», отошли от Церкви. Но немалое число людей именно благодаря начавшимся гонениям стали переосмыслять вопросы веры, приобщались к церковной жизни и даже принимали священный сан.

Источник: сайт Патриархия.ру

О жизни святого праведного Алексия Мечёва можно почитать на портале Православие.ру, на сайте журнала "Фома"

Труды и проповеди святого праведного Алексия Мечёва можно почитать и послушать на сайте "Азбука веры"

НЕКОТОРЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ ОТЦА АЛЕКСИЯ

Проповеди отца Алексия были просты и доходчивы, и слова его проникали в самую глубину сердца.

В предреволюционные годы в кругу интеллигенции живая вера стала вытесняться неодушевленными научными познаниями, а некогда горячие обращения к Богу стали заменяться поверхностным исполнением обрядов.

Настоятель же учил свою паству через покаяние созидать любовь к Богу - Богу Живому, Долготерпеливому и Милосердному, а ради Него учиться и деятельной самоотверженной любви к ближнему. Начинаться же она должна с работы над собой, исправления себя во взаимоотношениях с узким кругом своих ближних - с теми, кого Господь к нам приставил.

О такой любви батюшка говорил:

«Где бы мы не были, должны светить другим: исповедать Господа и этим привлекать к Нему других».

«Со слезами прошу и молю вас: будьте солнышками, согревающими окружающих вас. Если не всех, то хотя бы семью, в которой Господь поставил вас членом».

«Мы должны «разгружать» друг друга. Когда видим, что человеку тяжело, нужно подойти к нему, взять на себя его груз, облегчить, помочь, чем можно. Даже выслушивая других, мы берем на себя их груз. Ведь горе, рассказанное другому, - уже полгоря».

«К окружающим нужно относиться со вниманием, а не небрежно. Тогда Господь, видя наше внимание, и нам окажет внимание».

«Желай счастья всем, и сам будешь счастлив».

Если прихожане жаловались ему на одолевающие их многие скорби, отец Алексий всякий раз спрашивал, как давно они причащались. И если выяснялось, что было это многие месяцы назад, то настоятель пояснял: «Бога ты забыл! Потому и Он тебя оставил, вот, оттого то и скорби твои!»

А еще изнемогающих от множества искушений прихожан он утешал: «Среди искушений не смущайся. Кто посылает случай к сражению, Тот даст силы к победе. Будь спокоен духом и уповай на Бога».

Подвижник считал, что более всего Господь милосердствует падшим, которые искренне и горячо перед Ним повинились, а потому он наставлял духовных чад:

«В какой бы грех ты не впал, кайся, и Господь примет тебя в Свои распростертые объятия».

«Воскресший Господь требует и нашего воскрешения».

Огромнейшее значение придавал он правильности выбора духовного наставника, обладающего разумением грамотно направлять вверенные души на путь праведности. Батюшка учил:

«Вот какой верный признак твоего истинного духовного отца, который может тебя вести: если ты от него выходишь облегченным, и твоя душа как бы приподнята над землей, и ты ощущаешь в себе новые силы, мир, радость, свет и любовь ко всем. Если у тебя появляется желание работать над собой и служить Христу – знай, это твой истинный духовный отец».

Давал батюшка наставления пастве и для повседневной жизни:

«Во всем нужно поступать так: когда что-нибудь нужно сделать, вспомни, как бы поступил в этом случае Христос. Пусть это будет для тебя во всем руководством. Так, постепенно, все греховное и нехорошее будет отступать от тебя».

«Если ты видишь вокруг себя что-либо нехорошее, загляни сейчас же внутрь себя: не ты ли тому причина?»

«У тебя во всем должен быть порядок: и в чтении, и в работе, и в пище. Здесь есть чему поучиться у немцев».

Важнейшее значение придавал отец Алексий постоянному анализу своих поступков и мыслей, наставляя прихожан:

«Каждый вечер просматривай, что хорошего и что плохого ты сделал. За хорошее благодари Бога, а в плохом кайся».

«Замечаешь поползновение ко греху? Тогда положи два поклона Владычице с молитвой: «Пресвятая Богородице, молитвами родителей моих спаси меня грешнаго!» Дух родителей твоих тогда сольется в молитве с духом твоим».

«Ежедневно, как матери, кайся в грехах твоих Божией Матери».

«Нехорошие мысли нападают на тех, кто мало молится. Гнать их надобно. Если одна такая мысль нападает – начинай молиться, а если не одна – бери книгу серьезную или начинай какое-нибудь дело».

Интересны его высказывания о посте:

«В чужом доме, если подадут что скоромное в постный день, не надо пренебрегать и отказываться. А дома можно восполнить этот пробел усилением телесного и духовного поста».

«Лишнее едят неразумные. Ведь даже лишняя чашка воды, и та может нас возбуждать».

Приступая к изучению Священного Писания, по наставлению праведного батюшки следовало поступать следующим образом:

«Перед чтением Евангелия перекрестись и скажи: «Господи, вразуми меня! Дай мне понять, что тут есть». И после этого бывает, что, как бы, находит на человека некое осенение, и начинает он понимать смысл и того, и другого. И вот тогда надо взять и записать эти мысли».

О том, что такое богоугодная молитва, он пояснял так:

«Как мы должны молиться, чтобы наша молитва была угодна Богу?

Во-первых, с верою, как показывает Притча об исцелении бесноватого.

Во-вторых, со смирением, как мытарь.

В-третьих, с постоянством и терпением, как хананеянка в Притче о неправедном судии и бедной вдовице.

Не исполняет же Бог наши молитвы оттого, что знает, что это не принесет пользы».

ДНИ ПАМЯТИ ПРАВЕДНОГО ОТЦА АЛЕКСИЯ МЕЧЕВА

Подвижническое житие праведного протоиерея Церковь вспоминает в следующие даты:

22 июня – день упокоения праведника

29 сентября – перенесение честных мощей отца Алексия

Чтут его и с прочими угодниками Божиими в день Собора Московских святых. Дата этого торжества переходящая.

Концерт в ознаменование освящения Спасо-Преображенского собора