Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы можно, по словам святого Андрея Критского, назвать «началом праздников», хотя этот Богородичный непереходящий праздник едва ли не последний из двунадесятых по времени своего появления в Церкви.

Так как Рождество Пресвятой Богородицы – первый двунадесятый праздник в новом церковном году, то в песнопениях и молитвах его упоминают как «начало нашего спасения». Дело в том, что само рождение Богородицы является исполнением пророчества о том, что скоро в мир придёт Спаситель. Именно с этого момента начинается новая история христианского мира.

Согласно Преданию, написанному во втором веке, у Девы Марии были родители Иоаким и Анна. Иоаким был выходцем из царского рода, а Анна – дочерью первосвященника. Дожив вместе до преклонного возраста, они не имели детей. Это вызывало порицание со стороны окружающих. Кто-то считал их больными, кто-то – грешниками. Но пара не теряла надежды на чудо. Иоаким и Анна продолжали молиться.

При этом событие, которое празднуется в этот день, не описано в Новом Завете никак. Всё, что известно о Рождестве Богородицы, пришло из Церковного Предания, которое считается одним из источников христианского вероучения. До сих пор точно нет единого мнения, где произошли события праздника. Одни богословы считают, что это случилось в Иерусалиме, другие – в Назарете.

Предание повествует о скорби благочестивой иудейской четы в Назарете – Иоакима и Анны, которым Господь не дал потомства. А бесплодие считалось знаком гнева Божия (см., напр.: Ос. 9: 14; Иер. 29: 32). Каждый ветхозаветный праведник питал в душе надежду, что если не от него, то от его потомства произойдет Мессия и что если не он сам, то его потомки будут участниками славного мессианского царства. И Иоакиму и Анне нередко приходилось терпеть обиды, пренебрежение и упреки от своих соотечественников.

Во время одного из великих еврейских праздников, когда Иоаким пришел в Иерусалимский храм, чтобы принести по закону Моисееву сугубую жертву Господу, первосвященник Иссахар отклонил дары и сказал: «Не должно принимать от тебя дары, потому что ты не имеешь детей, а следовательно, и благословения Божия»[1]. Убитый стыдом и печалью, Иоаким не пошел домой, а скрылся в горах, где пастухи сторожили его стадо. Анна осталась в одиночестве. Она ходила по саду и плакала.

И тогда явился в саду ангел Господень: «Анна! Бог услышал молитву твою: ты зачнешь и родишь Дщерь Преблагословенную; через Нее будет славен во всем мире род твой»[2]. Такое же видение было и Иоакиму. Он поспешил домой, обещав принести в жертву десять овец, двенадцать тельцов и сто козлов. Анна была у дверей дома и увидела Иоакима, шедшего со стадами своими, и она побежала и пала на его грудь. После встречи праведные Иоаким и Анна дали обет, что если Господь дарует им дитя, то они посвятят его Богу и, как было тогда заведено, отдадут его в храм для служения до совершеннолетия. И действительно, в свой срок, 8 сентября (по старому стилю), у них родилась Дочь. Они назвали Ее Мариею, что в переводе с еврейского означает «госпожа и надежда».

Тропарь Рождества Богородицы

Глас 4:

Рождество Твое Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный.

Перевод:

Рождество Твое Богородица Дева, радость возвестило всей вселенной: ибо из Тебя воссияло Солнце правды - Христос Бог наш, и, разрушив проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть, даровал нам жизнь вечную.

Кондак Рождества Богородицы

Глас 4:

Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от тли смертныя свободистася, Пречистая, во святем рождестве Твоем. То празднуют и людие Твои, вины прегрешений избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды раждает Богородицу и питательницу жизни нашея.

Перевод:

Иоаким и Анна освободились от поношения за бездетность, а Адам и Ева - от смертной гибели святым Твоим Рождением, Пречистая. Его празднуют и люди Твои, избавившиеся от тяготы греховной, громко Тебе восклицая: неплодная рождает Богородицу и питательницу Жизни нашей.

Величание Рождества Богородицы:

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим рождество Твое.

Перевод:

Величаем Тебя, Пречистая Дева, и почитаем святых Твоих родителей, и всеславное славим рождество Твое.

Молитва первая на Рождество Богородицы

О, Пресвятая Владычице, Христа Спасителя нашего Богоизбранная Мати, у Бога святыми молитвами испрошенная, Богу посвященная и Богом возлюбленная! Кто Тебе не ублажит или кто не воспоет, Твоего преславного рождества. Рождество бо Твое бысть началом спасения человеков, и мы, седящии во тме согрешений, зрим Тя, Неприступного Света жилище. Сего ради витийствующий язык не может песнословити Тя по достоянию. Паче бо серафим возвысилась еси, Пречистая. Обаче приими от недостойных раб Твоих нынешнее похваление и не отрини мольбы нашея. Твое величие исповедуем, Тебе во умилении припадаем и скорую в заступлении чадолюбивую и благоусердную Матерь дерзновенно просим: умоли Сына Твоего и Бога нашего даровати нам, много согрешающим, искреннее покаяние и благочестное житие, да возможем творити вся Богу угодная и душам нашим полезная. Возненавидим вся злая, укрепляемии Божественною благодатию во благом произволении нашем. Ты непостыдная надежда наша в час смерти, даруй нам христианскую кончину, безбедное шествие на страшных мытарствах воздушных и наследие вечных и неизреченных благ Царствия Небеснаго, да со всеми святыми немолчно исповедуем Твое о нас заступление и да славим единаго Истиннаго Бога, во Святей Троице покланяемаго, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Молитва вторая на Рождество Богородицы

Преблагословенная Дево Марие, Царице небесе и земли, Твоему чудотворному образу припадающе, умиленно глаголем: призри милостиво на рабы Твоя и Твоим всесильным ходатайством ниспосли коемуждо потребная. Вся верныя чада Святыя Церкви спаси, неверныя обрати, заблуждших на путь правый настави, старость и слабость сил поддержи, юных в вере святой возрасти, мужество ко благу направи, грешников к покаянию приведи и всех христиан мольбы услыши, болящих уврачуй, скорби утоли, путешествующим спутешествуй. Ты веси, Всемилостивая, яко немощны, яко грешнии, яко озлобляеми и недостойни прощения Божия, обаче буди нам в помощь, да ни коим грехом самолюбия, соблазна и диавольского прельщения прогневляем Бога: Тя имамы Предстательницу, Иже не отринет Господь. Аще бо восхощеши, вся даровати нам можеши яко благодатный источник, верно поющим Ти и превозносящим преславное Твое рождество. Избави, Владычице, грехопадений и бед всех, благочестно призывающих святое имя Твое и покланяющихся честному образу Твоему. Ты бо молитвами беззакония наша туне очищаеши, темже Тебе припадаем и паки вопием: отжени от нас всякаго врага и супостата, всякия напасти и губительнаго неверия; молитвами Твоими, подающи дожди благовременны и земле обильное плодоносие, вложи в сердца наша страх Божественный ко исполнению заповедей Господних, да вси тихо и мирно поживем во спасение душ наших, во благо ближних и во славу Господа, Ему бо, яко Творцу, Промыслителю и Спасителю нашему всякая подобает слава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва третья на Рождество Богородицы

О, Пречистая и Преблагословенная Дево, Владычице Богородице, от неплодове по обетованию рождшаяся и чистоты ради души и тела Твоего сподобльшаяся быти Материю Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, с Нимже ныне на небеси пребывавши и имаши велие дерзновение ко Пресвятой Троице, от Неяже, яко Царица, венцем вечнаго царствования увенчана еси. Темже смиренно к Тебе прибегаем и просим: исходатайствуй нам у Всемилостиваго Господа Бога прощение всех прегрешений наших вольных и невольных; страждущему отечеству нашему спасения, мира, тишины и благочестия возстановление, времена мирны и безмятежны, крамол злых непричастны; ко изобилию же плодов земных, воздуха благорастворения, дожди мирны и благовременны. И вся, яже к житию и спасению нашему потребная, испроси нам у Сына Твоего, Христа Бога нашего. Наипаче же благопоспеши нам украситися благими нравы и добрыми делы, да, елико мощно, подражатели будем святому Твоему житию, имже от юности на земли украшалася еси, благоугождающи Господу; сего ради явилася еси честнейшая Херувим и славнейшая Серафим. Ей, Госпоже Пресвятая, буди нам во всем скорая Помощница и премудрая ко спасению Наставница, да Тебе последствующи и Тобою воспомоществуеми, сподобимся наследницы быти Небеснаго Царствия, страданиями Сына Твоего исходатайственнаго, исполнителям же святых заповедей Его обещаннаго. Ты бо еси, Госпоже, едина наша по Бозе надежда и упование, и Тебе весь живот наш предаем, чающе Твоего ради ходатайства и заступления не посрамлены быти в час исхода нашего от жития сего, и на Страшном Суде Сына Твоего, Христа Бога нашего деснаго Его стояния сподобитися, и тамо вечно радоватися со всеми от века Ему благоугодившими и немолчно славити, хвалити, благодарити и благословляти Его со Отцем и Духом во веки веков. Аминь.

Проповедь митрополита Сурожского Антония на Рождество Пресвятой Богородицы

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Всякий праздник Матери Божией — это чистая радость. Это радость не только о любви Божией к нам, но радость и о том, что земля — наша простая, родная, обычная земля — может так ответить на любовь Господню. В этом для нас радость особенная.

Когда мы от Бога получаем милость — ликует наше сердце; но иногда делается тоскливо: чем, чем мне воздать любовью за любовь, где найти ту святость, ту ласку, ту способность отзываться всем естеством на милость Божию? И тогда, хотя мы знаем, что каждый из нас слаб и немощен в любви, мы можем подумать о Матери Божией. Она за всех нас ответила совершенной верой, никогда не колеблющейся надеждой и любовью такой широкой, что Она сумела обнять этой любовью и небо и землю, открыться любовью так, что воплотился Сын Божий, и так открыться любовью к людям, что все, самые грешные, могут к Ней прийти и получить милость. Это — ответ всей земли, это ответ всей вселенной на любовь Господню.

И вот, будем радоваться и унесем радость сегодня из этого храма — не только на одно мгновение: будем её хранить изо дня в день, будем изумляться этой радости, будем ликовать этой радостью и станем эту радость давать людям, чтоб всякое сердце возликовало и утешилось и просветилось этой радостью о том, что земля может вместить небо, что человек может ответить Богу так, что Бог стал бы человеком.

И теперь, из века в век, пока мир стоит, Бог среди нас, Христос Тот же Самый среди нас, изо дня в день. И когда будет проявлена, открыта слава земли и неба, Господь Иисус Христос, истинный Бог, но и истинный человек, будет среди нас пребывать Божией Матерью, Которая дала Ему плоть Свою любовью, верой, святостью, благоговением.

Будем хранить, беречь, растить эту радость и ею жить во дни скорби, во дни тёмные, во дни, когда нам кажется, что ни на что мы не способны, что ничем не может земля ответить на любовь Божию. Ответила земля, и стоит этот Ответ вовек с воздетыми руками, молясь о нас всех, о добрых и о злых, никогда не стоя поперёк пути спасения, всем прощая — а Она имеет, что простить: ведь люди Сына Ее убили — и к Ней мы прибегаем. Потому что если Она простит, то никто нас не осудит.

С какой верой приходим мы к Божией Матери, как глубока она должна быть, чтобы каждый из нас, который своими грехами и своим недостоинством участвует в смерти Господней, мог бы сказать: Матерь, я погубил Сына Твоего, но Ты прости. И заступается за нас, и милует, и спасает, и вырастает во весь рост любви Господней.

Слава Богу за это, слава Матери Господней за эту Ее любовь. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Проповедь на Рождество Пресвятой Богородицы

Долго скорбели о своем неплодии праведные родители Приснодевы, долго и горячо молились Господу о разрешении неплодия, считавшегося наказанием от Бога за грехи; много творили милостыни, чтобы преклонить на милость Всемилостивого, и терпели оскорбления от соплеменников, и в этой скорби и непрестанной молитве и благотворении постепенно очищались духом и воспламенялись больше и больше любовью и преданностью к Богу и таким образом были уготовляемы Провидением Божиим к благословенному рождению Преблагословенной Дщери, избранной от всех родов в Матерь воплощенному Слову.

Тесным и скорбным путем Господь ведет к славе и блаженству избранных Своих, ибо и Самой Матери Бога по плоти предречено было Симеоном, что душу Ее пройдет оружие и Она испытает тяжкие скорби в душе во время страдальческой жизни Сына Ее, да откроются многих сердец людских помышления (Лк. 2, 34-35). Так скорбен и тесен путь всех избранников Божиих, ибо мир и миродержец, т. е. враг Бога и человеков, крайне теснит людей Божиих; и Сам Господь попускает им идти тесным путем, поскольку он способствует им устремляться к Богу и на Него единого возлагать свое упование.

Но обратим взор от скорби к радости. Какую же радость доставляет нам Рождество Богоматери? Разъясним подробнее церковную песнь, изъясняющую причины радости праздничной. Через рождество Приснодевы, через единородного Сына Ее и Бога проклятое и отверженное человечество примирилось с Богом, безмерно оскорбленным их грехами, ибо Христос стал Посредником примирения (Рим. 5,10-11), освободилось от проклятия и смерти вечной, удостоилось благословения Отца Небесного; оно соединилось и срастворилось с естеством Божественным; возведено в первое достояние свое этим срастворением, по выражению церковной песни; отверженный прежде человек удостоился усыновления Отцу Небесному, получил обетование славного воскресения и вечной жизни на небесах вместе с ангелами.

Все это совершено и совершается воплотившимся из Пречистой девы от Духа Святого Сыном Божиим и ходатайством Пречистой Его Матери. Как почтено и возвеличено человечество через святую Деву Богородицу, ибо Она удостоилась обновления и усыновления Богу; и Сама Она удостоилась по Своему безмерному смирению и величайшей чистоте и святости быть Матерью Богочеловека! Она всегда пребывает самой сильной Ходатаицей и Предстательницей рода христианского пред Своим Сыном и Богом! Она — наша Надежда непостыдная; Она отводит от нас тучи праведного гнева Божия, отверзает нам древний рай Своим могучим ходатайством; Она поддерживает престолы царей и хранит их непоколебимо вовек. Она тысячекратно спасала и спасает Россию с начала и доныне; Она ее возвеличила, прославила, утвердила и утверждает ее; Она Поручница грешных во спасение. К Ней христиане обращают свои безчисленные моления, прошения, хвалы, славословия и благодарения; Она совершила и совершает в Церкви безчисленные чудеса, благотворные во всех концах мира.

Будем же все светло торжествовать праздник Рождества Пресвятой Девы Марии, украшаясь сами всякими добродетелями христианскими. Аминь.

(далее…)

17 сентября — обретение мощей святителя Иосафа Белгородского

Как «просвещенные государи» чуть не задушили монашество на Руси. И какие люди тогда не сломились

Уж так повелось с апостольских времен: «скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин» (Евр 11:37–38). Но как-то особенно обидно, когда все это происходит в православной стране при «боголюбивых государях». И все же всегда, даже когда кажется, что истинной веры уже нигде не осталось, находятся люди, способные, как Иоасаф Белгородский, сохранить и передать ее тем, кто непременно придут, чтобы стать их учениками.

«Гангрена государства»

Сын полковника Прилуцкого казачьего полка Андрея Горленко и Марии сбежал в монастырь и втайне от родителей принял постриг. И неудивительно — на это они его вряд ли благословили бы.

В начале XVIII столетия для монашества в России наступил век гонений. Закончилась эпоха Московской Руси, прошедшая под знаком сотрудничества Церкви и государства. «Просвещенным обществом» овладели идеи «естественного права», цель государства виделась теперь в достижении здесь, на земле, «всеобщего блага», и Церковь должна была подчиниться этой цели, так как светская власть стала самодовлеющей, абсолютной.

Но особенно резки были меры против монастырей. Петр именовал их «гангреной государства», а монахов считал тунеядцами и плутами. Им запретили иметь в кельях бумагу и перья. Монастырскую колонизацию отменили даже в Сибири.

Сто лет «под спудом»

За указами Петра последовали указы Анны Иоанновны, а потом и Екатерины II, которая в 1764 году перевела все церковные имения в казну, а на содержание церковных учреждений повелела, разделив их на классы, выдавать определенные суммы.

Святитель Арсений (Мациевич), протестовавший против изъятия церковных ценностей, лишился сана и умер в Ревельской тюрьме. Монастыри обезлюдели, богатые обители обеднели до крайности, а средние закрылись. Во многих монастырях церкви стояли без глав и крестов, крыши их прорастали мхом, кельи — на подпорах, ограды полуразрушены. Не было иеромонахов — приходилось звать приходского священника совершать литургию. В обителях доживали престарелые и больные иноки, а бывало, братия и вовсе «разбродилась розно» и монастырь сам собою закрывался. А в уцелевших настоятели зачастую смотрели на свою должность как на источник дохода. Общим бичом стало пьянство.

Игумен Валаамского монастыря Назарий в 1795–1796 годах жаловался на общее бродяжничество монашествующих. А в 1786 году и новгородский митрополит Гавриил (Павлов) распорядился, чтобы монашествующие «по дворам не шлялись».

«Каков поп, таков приход»

Казалось, монашество на Руси погибло. Но из векового периода гонений оно вышло очищенным и обновленным. Во времена, когда духовное начало преследовалось, когда монастыри пустели, духовно одаренные натуры поневоле погружались в скрытую для мира внутреннюю жизнь, сохраняя истинное понятие о духовном подвиге. Так, незаметно, созревали духом Божии избранники, в тайном подвиге выковывавшие силу духа. Благодаря им с окончанием гонений возродилась истинная монашеская жизнь.

Жития подвижников того периода до сих пор недостаточно изучены, лишь несколько из них были канонизированы. И среди них святитель Иоасаф Белгородский.

Окончив Киевскую духовную академию и прослужив в ней несколько лет преподавателем, он был возведен сначала в сан игумена Лубенского Спасо-Преображенского монастыря, а к сорока годам, при императрице Елизавете Петровне, назначен еще и наместником Троице-Сергиевой лавры.

В 1748 году его рукоположили в сан епископа и отправили управлять Белгородской епархией. 1060 церквей, 59 монастырей, духовенство, служившее прихожанам не примером, а соблазном… С первого же года своего епископства святитель Иоасаф взял за правило регулярно объезжать все это огромное хозяйство и принялся наводить порядок. Прежде всего — среди духовенства.

За любые проступки строго взыскивал — вплоть до телесных наказаний. Поссорившимся между собой священникам запрещал приступать к совершению литургии, пока не помирятся. Но и о нуждах их заботился, и от произвола светского начальства защищал.

«Сеется в тлении, восстает в нетлении»

Свободный доступ к епископу Иоасафу имели все, без разбора лиц и званий. Все доходы с вотчин архиерейского дома он употреблял на помощь неимущим. Сам жил аскетом — по его кончине у него не нашли денег даже на погребение и, по разрешению Синода, пришлось хоронить святителя на запасные суммы архиерейского дома.

Последнюю литургию он совершил в мае 1754 года, потом поехал навестить родителей, на обратном пути, в селе Грайворон, заболел и 10 декабря (23 декабря по новому стилю) умер. Останки его привезли в Белгород и до середины февраля не могли похоронить — назначенный на погребение святителя преосвященный Иоанн Переяславский задержался в пути из-за разлива рек. За это время, по свидетельству очевидцев, тело святителя Иоасафа не потеряло обычного своего цвета и вида. Не изменилось оно и через два года, когда был вскрыт склеп. С этого времени началось его местное почитание.

А через 156 лет после кончины святителя Иоасафа, в 1911 году, состоялась его торжественная канонизация, на которой присутствовала великая княгиня Елизавета Федоровна.

Мощи святителя, после того как в 1920 году их вскрыли и отправили в Москву, в музей Наркомздрава, а потом в Ленинград, в Музей истории религии и атеизма, были обнаружены в запасниках этого музея и идентифицированы лишь в 1991 году и тогда же через Москву и Курск вернулись в Белгород.

Источник: сайт журнала "Фома"

10 сентября обретение мощей преподобного Иова Почаевского

История православия на Волыни богата именами святых — святителей, благоверных князей, преподобных, праведных. Но пожалуй, первым приходит на память святой, чье имя неразрывно связано с Почаевской лаврой, веками служившей форпостом православия во враждебном, а порой откровенно агрессивном окружении.

Православная Русь в осаде

Преподобный Иов Почаевский, сын православного дворянина Ивана Железо, нареченный в крещении Иоанном, родился на севере Тернопольщины около 1551 года, в трудные для православной Западной Руси времена.

Еще в 1458 году, при польском короле и великом князе литовском Казимире IV, несмотря на протесты Московского митрополита Ионы, в Киеве была образована митрополия в составе Константинопольского Патриархата, и православных начали усиленно обращать в католичество. А митрополитами «Киевскими, Галицкими и всея Руси» становились шляхтичи — богатые люди (иногда даже семейные), заботящиеся не о христианском просвещении паствы и соблюдении церковных канонов, а о благосостоянии своих владений. Чаще всего и епископами были люди далеко не монашеского настроя и сомнительной нравственности, либо вообще без богословского образования, либо получившие его в иезуитских школах.

Этот епископат откровенно вел дело к унии. И в 1595 году после переговоров с польским королем епископы Луцкий и Владимиро-Волынский отправились в Рим к Папе. Тот приказал собрать Собор, и в 1596 году в Никольской церкви Бреста большинство православных епископов Западной Руси, перешедшей под власть Речи Посполитой, приняли унию. Верными православию остались только двое — епископ Львовский Гедеон и епископ Перемышльский Михаил.

«Худые и неславные» защитники веры

Унию поляки — так уж у них повелось — тут же начали насаждать силой. Они тогда, на фоне Смуты, бушевавшей в России, которую они оккупировали, вообще были очень воинственны.

А вот к чему это привело. В 1632 году митрополит Копинский Исаия писал Московскому Патриарху: «Благочестивых князей нет, благородных вельмож оскуде, все от Восточного Православия на Запад уклонишася, едва кто уже от худых и не славных при благочестии и православной вере обретается». Верными православию оставались лишь некоторые магнаты вроде князя Острожского. Ну и простые священники, городские ремесленники с их братствами, казаки и крестьяне.

Вот такое время досталось преподобному Иову Почаевскому по прозвищу Железо.

В трудах праведных

Возможно, именно атмосфера гонений на православие и побудила десятилетнего мальчика из благочестивой семьи упросить игумена Угорницкого Спасо-Преображенского монастыря в Карпатах оставить его в обители. Там он со временем принял постриг с именем Иов, а потом и священнический сан.

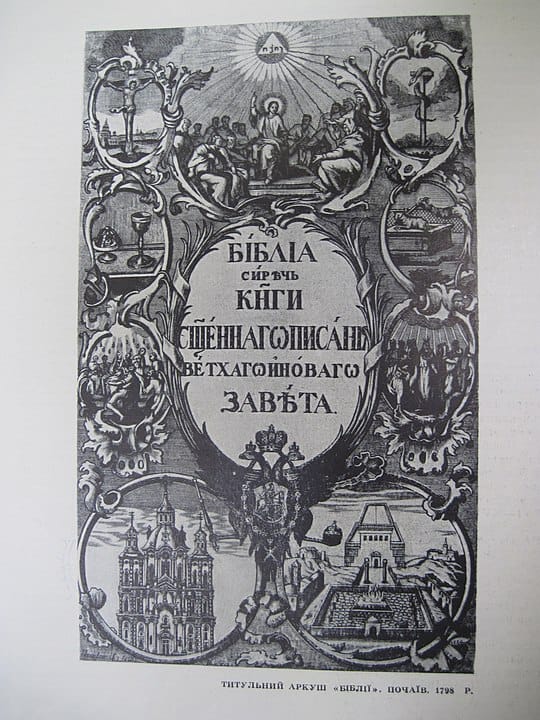

С детства на собственном опыте пройдя школу духовного монашеского делания, он скоро стал для многих духовным авторитетом: за советом к нему приходили даже вельможи. А князь Константин Острожский даже попросил игумена отпустить иеромонаха Иова в свой Дубенский Крестовоздвиженский монастырь. Игумен согласился, и Иов более 20 лет во главе Дубенской братии помогал князю в его просветительском служении: вместе с Иваном Федоровым готовил к печати Острожскую Библию — первый полный славянский перевод.

Князь Константин, под защитой которого находился преподобный Иов, имел огромное влияние на Волыни, пользовался уважением польского короля Сигизмунда III и папы Римского Климента VIII. Поэтому униаты и иезуиты не решались «наезжать» на Дубенского игумена.

Но вся эта кипучая деятельность плохо уживалась с аскетическими подвигами, ради которых Иов подростком ушел из семьи. И в 1604 году он отправился искать уединения в древнюю Успенскую обитель близ Почаевской горы, где издавна селились ревнители безмолвия.

«Наставниче монахов и собеседниче ангелов»

Но вскоре после его прихода в монастырь тот, с одобрения его благодетельницы Анны Гойской, был преобразован в общежительный, и иноки выбрали Иова настоятелем. При нем начался расцвет Почаевской обители.

Еще раньше Анна Гойская устроила при обители типографию, и Иов с энтузиазмом взялся за издание православных книг — ведь это был один из немногих легальных способов борьбы с унией. Писал Иов и сам. Известна долго хранившаяся в Почаевской лавре рукописная «Книга Иова Железа, игумена Почаевскаго, властною его рукою написанная» (в 1884 году она была издана под названием «Пчела Почаевская»), содержавшая 80 бесед, поучений, проповедей, а также выписки из святоотеческих аскетических и полемических сочинений (в 1932 году — при советской власти — рукопись исчезла).

Трудами настоятеля монастырь не только упрочил свое положение, но и стал пользоваться поддержкой местных дворян, не принявших унию. Так, в 1649 году на средства помещиков Федора и Евы Домашевских в обители построили каменный Троицкий храм, в который перенесли запечатленный в камне отпечаток Стопы Божией Матери и Ее чудотворную Почаевскую икону.

«Мы ничего не имеем, но всем обладаем»

Но и испытаний хватало. В 1607 году обитель ограбили напавшие татары. А в 1620 году наследник Анны Гойской, ее внук, протестант Андрей Фирлей, задумал выжить иноков с Почаевской горы.

Свои земли Гойская предоставляла обители в безвозмездное пользование. Конечно, Фирлей не мог смириться с тем, что его бабка оставила монастырю столько земли и доходов. Сначала он отобрал у монахов поля, леса и сенокосы. Потом присвоил монастырских крестьян, уничтожил межевые знаки, а иноков, которые, по его мнению, преступали границу имения, слуги барина подкарауливали и жестоко избивали.

Монахи все это кротко сносили. Тогда Фирлей запретил им брать воду из окрестных колодцев. Своего колодца в обители не было — земля там считалась безводной. Но игумен все молился и упорно бродил по монастырскому двору, выбирая участок. Наконец указал место, несколько дней рабочие копали землю, и… из земли забила вода! (Колодец этот не иссяк и по сей день).

А разъяренный Фирлей в отместку ворвался со слугами в монастырь и унес чудотворную икону. Правда, в семье у него после этого начались бедствия и болезни, не прекращавшиеся до тех пор, пока икону не вернули в обитель.

«Свет Христов просвещает всех»

Все эти события погрузили преподобного Иова в столь ненавистную ему суету. Несколько лет он был вынужден ездить по судам и разным конторам, пока наконец тяжба с Фирлеем не решилась в пользу монастыря.

Но параллельно с видимыми трудами шла и незримая молитвенная жизнь святого. Одиночество, столь им любимое, преподобный находил в пещере на Почаевской горе, где порой проводил целую неделю. Что там происходило, никому из смертных знать не дано. Но однажды, когда Иов там молился, «необычайный свет вдруг озарил его пещеру и в течение двух часов отражался из глубины ее на противоположной церкви».

А еще Иов любил работать в монастырском саду, помогал рыть пруды близ обители, строить плотины…

Чудеса, да и только!

Вплоть до 1649 года игуменствовал в Почаеве преподобный Иов, преемника себе назначил лишь в 98-летнем возрасте. Но и после этого участвовал в важнейших делах обители.

9 ноября 1651 преподобный Иов скончался и был погребен близ пещеры, где подвизался, а в 1659 году были обретены его нетленные мощи, которые перенесли в Троицкий храм.

А в 1675 году, по преданию, по молитве преподобного Матерь Божия спасла Почаевскую обитель от осадивших ее татар и турок. Пресвятая Богородица явилась над Почаевской горой вместе со святым Иовом; и стрелы, направляемые в Нее врагами, возвращались назад и поражали тех, кто их пускал. И от ужаса перед чудом наступавшие бежали.

В начале XVIII века Почаевская обитель отошла к униатам. Но чудеса и исцеления от мощей преподобного Иова не прекращались. И новые хозяева монастыря, уверовав в святость преподобного, составили ему службу с акафистом и стали просить папу Римского канонизировать Иова. Но признавать святым ревностного защитника православия Ватикан отказался.

Униаты закрыли доступ к мощам преподобного для верующих. И только после того как в 1831 году Почаевская обитель вновь вернулась под омофор Русской Церкви, Святейший Синод решил вторично открыть их, что и было исполнено 28 августа (10 сентября по новому стилю) 1833 года — в тот же день, что и в первый раз в 1659 году. И эта дата стала отмечаться как общецерковный праздник.

***

«Находящиеся в море этой жизни благополучно достигают пристани царствия небесного, не звезды какие-либо наблюдая, но устремивши око ума на отцов и шествуя по их стопам. Посему и Господь наш проповедал в священных книгах житие их не только для того, чтобы мы, слыша это, восхваляли их, но и для того, чтобы, возлюбив таковую жизнь, мы подражали ей, любя человеческую душу», — писал в поучениях преподобный Иов Почаевский. Писал о других. А вышло — о себе.

Не в яблоках суть

* * *

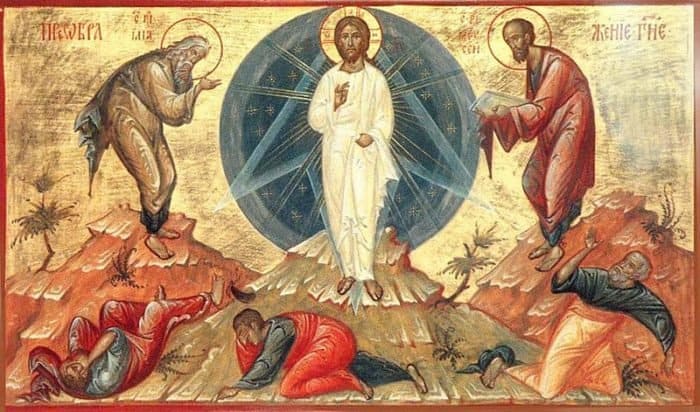

Праздник Преображения Господня в русской народной традиции именуют «Яблочным Спасом». В храм в этот день для благословения, которое ошибочно именуют освящением, несут яблоки, виноград и другие плоды. Это название никак не отражает духовного смысла праздника и является проекцией аграрного календаря на календарь церковный. Нелепость названия заключена в неправильном использовании слова «Спас». Спас – это Спаситель, сам праздник Преображения – Господский, и посвящен одному из событий из земной жизни Господа Иисуса Христа. Необдуманно называя Преображение Господне Яблочным Спасом, люди невольно именуют Господа «яблочным Спасителем». Звучит не просто нелепо, но и в определенной мере кощунственно. Но, увы, так называемый народный календарь пестрит подобными названиями. Только одних «Спасов» аж целых три – медовый, яблочный, ореховый, а Успенский пост, на который приходится два из трех «Спасов» и вовсе именуют «Спасовкой».

Конечно же, яблоки не имеют никакого отношения к событию Преображения Господня, описанному в Евангелии. Апостол и евангелист Матфей повествует: «По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он ещё говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мёртвых» (Мф.17:1-9).

Последние слова Спасителя приоткрыли пораженным необычным видением апостолам завесу скорого будущего и явили Его не как царя земного, которого ждали иудеи в лице Мессии, а как Сына Божьего. Несколькими днями раньше они уже исповедовали Его Христом, Сыном Бога Живого (Мф.16:16), но сейчас об этом явно свидетельствовал Отец. И смерть в словах Спасителя предстает перед апостолами как нечто, не имеющее над Ним никакой силы, потому, что Он готовится воскреснуть из мертвых. Этот глубокий духовный смысл укрепляет видение двух наиболее почитаемых пророков, один из которых – законодатель Моисей, а другой – Илия, которые беседуют со Христом о Его скором исходе (Лк.9:31).

Как видим, ничего, что позволяло бы «привязать» к этому событию яблоки или какие-либо другие плоды, в Евангелии не описано и даже намека никакого на это нет. Так откуда же взялась традиция нести в храм в этот день яблоки и другие плоды?

Традиция приносить Богу часть от плодов своего труда уходит своими корнями в глубокую древность. Каин и Авель, сыновья Адама, приносили первые дары Богу: «Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их» (Быт.4:2-4). До устроения первого храма и установления обрядового закона, данного Богом через Моисея, жертвоприношения носили нерегулярный характер, но совершались по различным поводам. Жертвы Богу приносили Ной (Быт.8:20), Авраам (Быт.12:8) (Быт.13:4) (Быт.22:13), Исаак (Быт.26:25), Иаков (Быт.28:18) (Быт.31:54) (Быт.33:20) (Быт.35:7), Моисей (Исх.17:15), Иофор (Исх.18:12) и т.д.

С устроением скинии – переносного храма, который носили с собой евреи во время путешествия по пустыне, Бог учредил священство (Исх.28:1) и жертвы стали приноситься регулярно – ежедневно. Обрядовый закон предписывал приносить особые жертвы по разным поводам и в очищение за разные грехи. Три раза в год – на праздник опресноков (Пасхи), праздник седмиц (пятидесятницы) и праздник кущей, весь народ должен был являться к храму и приносить особые жертвы (Исх.23.14-17).

Именно на праздник опресноков, который длился семь дней и сопровождался различными жертвоприношениями, полагалось приносить в храм первый сноп жатвы только поспевшего ячменя: «когда придете в землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику; он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение; на другой день праздника вознесет его священник» (Лев.23:10-11). До дня вознесения снопа было запрещено есть хлеб нового урожая (Исх.23:14). Семь недель, отделявшие 16-е нисана (день Пасхи) от праздника Пятидесятницы, были у евреев временем жатвы, сначала ячменя, а потом и пшеницы. К этому дню жатва обыкновенно оканчивалась. На праздник, через семь полных недель после дня вознесения снопа (Лев.23:15), совершалось новое хлебное приношение, это был праздник жатвы первых плодов (Исх.23:16). «Праздник кущей совершай у себя семь дней, когда уберешь с гумна твоего и из точила твоего» (Втор.16:13) – так завершался цикл больших праздников Ветхого Завета. Все они, как видно из приведенных цитат имели кроме основного, еще и аграрное значение для древних иудеев, и были непосредственно связаны с началом и окончанием уборки урожая.

Аграрно-религиозные праздники существовали не только у иудеев, но и практически у всех язычников, которые так или иначе занимались земледелием и скотоводством. Так, у древних греков были праздники: Осхофории (праздник в честь Диониса и Афины Скирады в благодарность им за дарованный людям урожай винограда и маслин), Кронии (праздник окончания уборки хлебов в честь Крона), Фесмофории (праздник в честь Деметры и Персефоны, отмечался в посевную пору женщинами, которые совершали обряды, способствующие плодовитости человека и плодородию природы), Дионисии (отдельный праздник в честь Диониса, посвященный окончанию сбора урожая винограда) и другие. У римлян самыми веселыми и любимыми были декабрьские Сатурналии, посвященные земледельческому богу Сатурну, которого римляне отождествляли с греческим Кроном. У египтян было также множество праздников урожая, которые отмечали в каждой местности в разные дни. Во время этих празднеств устраивали ритуальное чествование богов плодородия – Астарты, Исиды и др.

С утверждением христианства некоторые языческие праздники и традиции были христианизированы – приобрели христианское осмысление. Поскольку не только язычники, но и христиане были земледельцами или скотоводами, то и они обращались к Богу с молитвами о помощи в своих занятиях. Церковь не стала кардинально ломать традиции, имевшиеся в народе, и приуроченные к аграрным праздникам. Так, традиция благословения плодов нового урожая на праздник Преображения Господня, и благодарственные молебны в этот день в средиземноморских странах вытеснили «вакханалии» - празднования в честь хмельного бога Вакха и сбора нового винограда.

Доподлинно неизвестно, почему праздник Преображения Господня был установлен на один из летних месяцев. Ведь оно вряд ли происходило летом. Анализ евангельских текстов показывает отчетливую последовательную связь Преображения, Страстей и Воскресения. Литургист Битбунов об этом пишет так: «В последний год Своего общественного служения, находясь в Кесарии Филипповой, Господь в преддверии грядущих Страданий начал открывать ученикам то, что «Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Мф16.21). Слова Учителя сильно опечалили апостолов и особенно Петра, который стал прекословить Спасителю, говоря: «будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!» (Мф16.22). Заметив скорбь учеников и желая облегчить ее, Иисус Христос обещает некоторым из них показать ту славу, в какую Он облечется по своем отшествии: «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем» (Мф16.28). И далее по тексту Евангелия следует Преображение, в котором видится не только укрепление апостолов в вере в Сына Божия, но и укрепление их духовных сил в преддверии предстоящих Ему страданий. Мысль о связи Преображения и Страстей также подтверждает беседа Спасителя с Моисеем и Илией, которые говорят «об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (Лк.9:31).

Далее в Евангелии читаем, что немногим позже Преображения Христос со своими учениками приходит в Капернаум, где Петр разговаривает со сборщиками храмового налога – собирателями дидрахм. В соответствии с постановлением, указанным в Исх.30:13, каждый иудей мужского пола старше 20 лет должен был платить ежегодный храмовый налог в пол-сикля, что было равно двум греческим драхмам – дидрахме. Известно, что сбор этого налога был хорошо организован и совершался в течение месяца адара, что соответствует нашему марту.

Таким образом, Преображение происходило зимой, а не летом. Летнее же празднование Преображения, по одной из версий, было установлено в 4 веке в Армении, святым Григорием Просветителем. Тут наиболее достоверной версией установления видится противовес языческим традициям. Такой миссионерский подход Церкви наблюдается и в некоторых других церковных праздниках и традициях, вытеснивших собой языческие празднования.

Русский востоковед и церковный историк Болотов В.В. писал: «В Каппадокии и до настоящего времени уцелел сельский праздник bartoybaria - в шестое воскресенье после Пасхи. Молодежь гадает о своей судьбе около ведра, в которое опущены в воду сорванные зеленые листья. В Армении праздник Преображения называется - даже и в богослужебных книгах - «wardawar». Тождество имени с каппадокийскими bartoybaria очевидно. Есть известие, что у армян-язычников «вардавар» назывался праздник, который они в месяце навасард справляли в честь богини Астхик, именем которой армянские переводчики заменяют греческое Afrodite. Чтобы искоренить этот языческий праздник, древние отцы Армянской церкви в то же время года учредили праздник Преображения Господня, оставив за ним древнее наименование «вардавар»». (Болотов В.В. «Михайлов день», с. 619-620). Интересен тот факт, что сейчас в Армянской Церкви праздник Преображения является переходящим и празднуется в 7-ое воскресенье после Пятидесятницы.

В Православной Церкви празднование совершается всегда в один и тот же день – 6/19 августа. В день праздника уставом положено благословение плодов нового урожая. Читается молитва, в которой, на удивление, нет ни единого слова о празднике Преображения Господня: «Владыка, Господи Боже наш, заповедавший каждому по его усердию приносить Тебе Твое из Твоего и в вознаграждение за это подающий Твои вечные блага! Ты, с любовью принявший посильное приношение вдовы, прими и ныне от Твоего раба (имя) принесенное Тебе, которое удостой принять в Твою вечную сокровищницу, а принесшему даруй все для него полезное и обилие земных благ. Ибо благословенно имя Твое и прославлено Царство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь». Как видно из текста молитвы, в ней нет и слов о благословении принесенных плодов, подобных тем, что читаются в молитве перед едой или в молитве благословения яиц и других приношений на праздник Пасхи. Слова молитвы – это, в первую очередь, благословение человека, принесшего приношение. Молитва эта очень глубока по своему смыслу и отражает древнюю традицию приносить Богу первые плоды нового урожая. И древние иудеи, и древние христиане и даже язычники приносили плоды в храм вовсе не для того, чтобы, получив благословение, унести их обратно домой. Это был дар Богу или богам, жертвоприношение.

Но сейчас видим следующую картину – приносятся в храм плоды, священник читает молитву, окропляет их святой водой, и люди, собрав «освященные» яблоки, несут их домой. При таком подходе о посвящении первых плодов нового урожая Богу речи не идет, особенно если учесть то, что в подавляющем большинстве случаев плоды эти просто куплены в магазине, а не выращены теми, кто их принес. Вероятно, причиной этому, является, с одной стороны, претерпевшая изменение с течением времени традиция. А с другой стороны – обычные бытовые суеверия, одно из которых гласит – нельзя вкушать яблоки до Преображения. Поскольку свежих яблок хочется всем, то люди, внимая этому утверждению, несут в храм яблоки на «освящение», особо не задумываясь о духовном смысле праздника Преображения Господня, видя лишь практическую сторону. Поэтому получившийся перекос и именуют «яблочным Спасом».

Но что же делать с хорошей и древней традицией посвящать Богу плоды нового урожая? Как сделать так, чтобы и Богу угодить, и плодов, окропленных святой водой отведать? Для этого не нужно изобретать велосипед. Во первых, нужно помнить, что молитва священником читается не над плодами, а является просьбой Богу о благословении тех людей, кто эти плоды вырастили и принесли в храм. Поэтому было бы вполне логичным, в первую очередь, совершать такую молитву именно в тех местах, где плоды эти выращиваются, а людям, которые их выращивают не забывать приносить начатки плодов нового урожая в храм, через таковое приношения испрашивая благословение Божие на свой труд и его плоды.

Во вторых, нужно понимать, что традиции со временем меняются и это нормально. Сейчас большинство людей живет в городах, не занимается сельским хозяйством, а плоды нового урожая покупает на базаре или в магазине. Несомненно, вкусить благословленную пищу на праздник хочется всем. А если еще и Церковь сама предлагает в этот день освящать плоды, то грех такой возможностью не воспользоваться. Но, памятуя о древней традиции посвящения плодов нового урожая Богу, стоит уносить их храма не всю ту же полную корзину, что была принесена, а несколько опустошенную. Добро было бы разделить корзину на три части – часть плодов оставить как жертву в храме, другую часть отдать неимущим, а оставшееся нести домой, чтобы с радостью вкусить на праздничной семейной трапезе.

И последний вопрос – причем тут яблоки? Тут, как раз, все очень просто. Греческая традиция, пришедшая к нам с православием, предписывает в этот день приносить в храм плоды нового урожая винограда. Ведь именно из винограда делается вино, на котором потом совершается Божественная литургия. В России виноград, конечно, растет, но не везде. Зато к этому времени поспевает новый урожай яблок, орехов и меда. И благочестивым нашим предкам, которые выращивали плоды и разводили пчел, очень хотелось получать благословение на свой труд. На три Господских праздника вместо винограда стали освящать мед, яблоки и орехи. Так и появились три «Спаса» - медовый, яблочный и ореховый. Аграрный календарь был спроецирован на церковный календарь, оброс разными суевериями и превратился в «народный».

Православному христианину в эти дни стоит прийти в храм, в первую очередь, для того, чтобы разделить духовную радость со своими братьями и сестрами, и причаститься Святых Христовых Тайн. А после подумать о благословении меда, яблок, винограда, орехов и других плодов. И главное – больше никогда не называть праздник Преображения Господня «яблочным Спасом», и другие Господские праздники «ореховым Спасом» и «медовым Спасом».

Источник: Азбука веры. Православный церковный календарь

Напоминаем, что 19 августа 2023 года митрополит Владивостокский и Приморский Владимир с собором духовенства совершит малое освящение Свято-Преображенского собора на центральной площади Владивостока и отслужит в соборе первую Божественную литургию.

Происхождение честных древ Креста Господня (Медовый Спас)

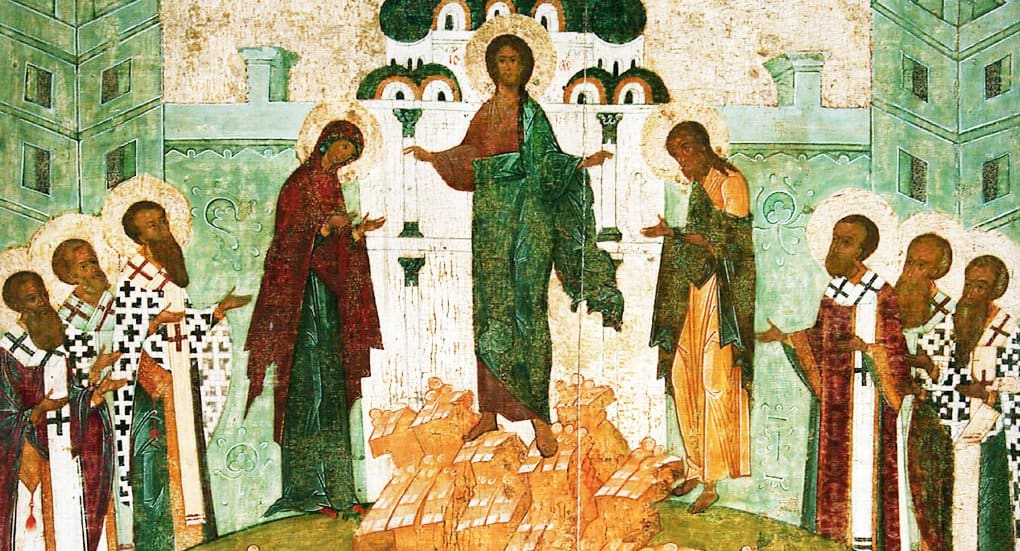

Иконография праздника

День происхождения честных древ Животворящего Креста Господня имеет очень сложную иконографию. Связано это с некоторой двойственностью самого праздника. С одной стороны, он посвящен реальному историческому событию, но, с другой стороны, Церковь говорит еще и о некоей идее, которая и выражена в иконе.

Происхождение иконографической композиции

Сначала немного истории. В середине XII века на Руси и в Византии, практически одновременно, произошли два чудесных события. Два правителя — Владимирский князь Андрей Боголюбский и Византийский император Мануил Комнин — выступили в военные походы против своих врагов. Андрей ополчился на волжских булгар, а Мануил пошел на турок. В обоих случаях христианским государям пришлось иметь дело с войсками неприятеля, которые намного превосходили их собственные силы. В обоих случаях кампании грозили закончиться провалом, и в обоих же случаях предводители взмолились Христу о даровании победы. Господь услышал их молитвы — походы правителей-христиан оказались победоносными. Они сопровождались чудесными знамениями от икон Спасителя и Богородицы, а в небе, над местами расположения войск, был виден Крест. Наши предки увидели в этих событиях знак Божьей милости, и в их честь установили особое празднование 1 (14) августа.

Но есть еще более древняя традиция, которая отображена на иконе праздника. Византия — это южная страна, где нередко случались различные эпидемии и моры. Особенно сильными они были в августе, когда стояла наибольшая жара. Поскольку даже у образованных и всесторонне развитых греков уровень медицины был далек от современного, эти болезни уносили жизни многих людей, не щадя ни бедняков, ни знать. Защиту от беды византийцы могли искать только у Бога — они выходили на улицы городов и торжественными процессиями шли по улицам, неся с собою иконы и совершая молебны. Особенно пышно эти шествия проводились в столице — Константинополе, и продолжались до тех пор, пока очередная эпидемия не отступала. Главной святыней, которую обносили по городу, был Крест — тот самый, к которому в часы казни пригвоздили Христа. Окончательно обычай совершать крестный ход в августе утвердился в X веке, и с тех пор эта традиция прочно утвердилась в практике Церквей греческого обряда (православных и униатских).

Теперь обратимся к иконе праздника. Ее композиция выработалась довольно поздно — уже после монголо-татарского нашествия. О том, что изображение в целом не древнее, говорит тот факт, что оно перегружено различными элементами. Старинные иконы всегда создавались с минимальным количеством деталей, но с течением времени их число стало увеличиваться. Примером такого перенасыщения может служить и главный образ Медового Спаса.

Что же именно изображено на иконе?

Существует два основных типа икон праздника.

Первая из них состоит из двух композиционных планов. Передний — нижний план — содержит фигуры молящихся людей в различных позах. Иногда они не только идут, но и лежат, и сидят. Иногда их несут на руках или везут на тачках. Посредине мы видим реку либо источник (купель). На берегу стоят ангелы, позади них установлен Крест. И люди, и Крест, и река изображены на фоне высоких обрывистых скал.

Задний — верхний план — еще более сложный. В центре над скалами стоит Христос, по правую руку от него — Богородица, по левую — Иоанн Креститель. Эти три священные фигуры окружены святителями, стоящими по бокам. Сзади видны очертания схематически изображенных городских построек (стен, башен) и храма, который возвышается как раз за фигурой Спасителя.

Описанная икона имеет двоякую символику. С одной стороны — это изображение того крестного хода, который ежегодно проводился в Константинополе. Молящиеся люди — это жители города, страдающие от эпидемии. Река или источник символизирует собою городскую систему водоснабжения (акведуки, фонтаны, цистерны, бухты), которая освящалась во время таких шествий. Крест — главная святыня. Храм и здания являются образом собора Святой Софии и всей византийской столицы. А Христос, Богородица, святые и ангелы — это те, кто незримо присутствуют со всеми молящимися на каждом богослужении. Но это — только поверхностное толкование. Есть еще более глубокая — аллегорическая трактовка символов.

Вся икона, помимо прочего, является выражением идеи единства двух миров — верхнего и нижнего, Неба и земли, Церкви Торжествующей (которая состоит из тех, кто уже перешел в Вечность) и Церкви воюющей со злом (она состоит из живущих на земле христиан). Нижнее поле иконы — это мир земной, мир скорби, который полон болезни и печали, и который чает возрождения. Его символизируют собою молящиеся. В этот мир Господь посылает Свою благодать, которая обильно изливается на каждого истинно верующего человека. Вода — это образ благодати. Она вытекает не просто из земли, но берет свое начало в источнике, у основания которого стоит Крест. Это очень важный момент, он говорит нам о том, что мы спасены именно через крестную жертву Спасителя, и только она даровала нам обильные благодатные дары.

Скалы, отделяющие нижнее поле от верхнего, имеют двойную символику. Во-первых, они говорят о духовном восхождении, о подвиге, который нужно совершить, чтобы удостоиться благой Вечности. Во-вторых, сама по себе скала в иконографии используется как образ крепкой веры, на которой стоит вся Церковь. Символом самой Церкви служат изображения городских укреплений и храма. Это — Небесный Иерусалим, грядущее вечное Царство Христа, цель и надежда всех христиан. Глава Церкви — Спаситель, Его окружают Богородица, святые и ангелы — то есть те, кто уже достиг Неба, куда мы все призваны перейти. Как видим, довольно непростая композиция, однако — как оказывается — и не самая сложная.

Существует еще более многоплановый вариант, о котором стоит рассказать подробно. Он появился в то время, когда Московское государство уже в значительной мере окрепло и превратилось в мощную евразийскую державу. Поэтому икона не только передает прежние идеи праздника, но и транслирует некую дополнительную философию. Что это за философия?

Это, конечно же, теория «Третьего Рима». Начиная с XVI века, в России кристаллизируется мнение, что столица Московии — не просто город, но еще и центр всего богоспасаемого христианского мира, правопреемница Рима и Константинополя, последний оплот Православия и гарант чистоты веры на земле.

Еще одна идея — священность, нерушимость и богоизбранность царской власти на Москве. В Византии цари тоже почитались и изображались иногда на иконах, но все равно понимание роли правителя в жизни страны у греков и у московитов разнилось очень сильно. Византийцы всегда ставили власть императора ниже власти Церкви, императоры осознавались, прежде всего, как своего рода администраторы и защитники веры и государства. Естественно, что на деле так выходило не всегда, и василевсы частенько забывали о своей подлинной роли. Но официально царь оставался таким же простым чадом Церкви, как и бедный житель константинопольского квартала. На Москве же власть царя, его служение и место в государстве практически со времен Ивана III (XV век) стала обожествляться и формально, и фактически. Конечно, «на бумаге» русский правитель никогда не возносился до небес, но если сравнить его положение с положением византийских монархов, то последние могли бы сильно позавидовать своим российским коллегам. Московское царство во главе с царем провозглашалось некоторой иконой Небесного Града Иерусалима, его провозвестником и предшественником. Царством Божьим на Земле.

Все эти идеи отразились на композиции иконы. В целом она очень похожа на более древние варианты — те же болящие, та же река, истекающая от престола, тот же Крест тот же город с храмами и башнями. Но есть и отличия, причем, очень существенные.

— Если на ранних иконах молящиеся в основном стоят, и не поймешь — болящие они или нет, то на поздних изображениях подчеркивается именно то, что молящиеся на нижнем плане — больны и чают исцеления от благодатных вод. Такая вот своеобразная конкретизация и натурализация. Акцент ставится не только на Церкви как подательнице спасения, но и на Церкви-больнице, Церкви как источнике исцелений.

— Христос и другие небожители отделены от нижнего плана вставкой, которая проходит посередине иконы. Здесь изображены епископы, цари, знатные люди и крестный ход, который с Крестом и иконами выходит из городских ворот и направляется к берегу реки. Смысл этой композиции не только исторический. Она говорит о той особой роли, которую в сознании русского человека играет та самая сакральная идея, о которой говорилось выше. Икона как бы намекает на ту особую функцию, которую несет церковная иерархия и христианская светская власть в деле спасения.

Таким образом, второй тип икон является более развитым в композиционном плане и представляет собою изображение того идеала государства, который зародился в Римской империи и Византии, а после развился у нас в России. Идеи того, что вся земная жизнь есть проекция жизни небесной, ее преддверием и отражением. А также идеей того, что Небо и земля неразрывно связаны между собою, и что над обоими мирами владычествует Христос.

Источник: сайт журнала "Фома"

История князей, которые отказались убивать жестокого брата и были убиты сами

Во времена Древней Руси обычная семья состояла, как минимум, из шести-восьми человек. Как правило, семьи были очень дружными и сплоченными. Но случалось и так, что многодетность приводила к серьезным конфликтам и ожесточенной борьбе за наследство, остававшееся после смерти родителей. При этом в ход шли любые средства вплоть до физического устранения конкурентов. Жертвой таких междоусобиц становились не только представители «заинтересованных сторон», но и ни в чем не повинные люди. Похожая драма разыгралась и в семье Великого Киевского князя Владимира сразу после его смерти в 1015 году.

У крестителя Руси было 13 сыновей и 10 дочерей от шести жен. Владимир умер в зрелом возрасте, внезапно, после болезни, и, как это часто бывает, прямая передача престола не состоялась. Главная трудность после смерти Великого князя была в том, что 11 его сыновей родились в язычестве, и только двое — Борис и Глеб — были детьми от церковного брака. Возник очень непростой вопрос. Правом на Великое княжение обладает самый старший потомок мужского рода. Но кого именно считать старшим? Если речь идет о старшинстве вообще, то таковым был Святополк — второй сын князя и самый старший на тот момент (первый сын Вышеслав умер еще при жизни отца). Если же речь идет о старшинстве среди законнорожденных сыновей, то наследником должен был стать Борис, которому в 1015 году исполнилось 29 лет.

Святополк и Борис были совершенно разными людьми. Родившись в язычестве и мало чем отличаясь от своего окружения, Святополк принял христианство уже в зрелом возрасте. Набожностью он не отличался, и крестился, скорее, по политическим мотивам, чем по личным убеждениям. Происхождение княжича весьма туманно — его мать до сожительства с Владимиром была монахиней, но вместе с тем обладала очень эффектной внешностью. Она приглянулась брату Владимира Ярополку, который поступил вполне традиционно для того времени — сделал женщину своей наложницей, несмотря на обеты целомудрия, данные ей при пострижении. Да и кого, собственно, интересовало мнение несчастной женщины? Понравилась князю? Хочешь жить? Тогда иди к нему в терем. От этой связи и родился Святополк. Но еще когда он был в утробе матери, Владимир в борьбе за власть убил Ярополка и занял Киевский престол. Все имущество брата, в том числе — и красавица-наложница, перешло победителю. Владимир принял женщину в свое окружение, сделал фавориткой, а еще не родившееся дитя провозгласил собственным ребенком.

Однако князь так и не смог полюбить своего приемного сына. Сначала — за то, что он был напоминанием об убитом брате, потом — за то, что не оправдал его надежд. Святополк рос грубым воякой и не обладал теми качествами, которые должен иметь государственный деятель. Иное дело — Борис и Глеб. Они родились еще до Крещения Руси, но их детство проходило уже в совсем иной атмосфере — Киев возвысился до уровня европейских городов, наладились связи с Византией и Болгарией, в столицу Руси приезжали проповедники, ученые и миссионеры. Младшие Владимировичи получили хорошее образование, но самое главное — они выросли при отце-христианине, которому удалось привить в сыновьях начатки искренней веры и любовь к евангельским идеалам. Повзрослев, Борис и Глеб стали верными соратниками Владимира, выполняли наиболее ответственные поручения князя. При этом святых братьев отличала простота и доступность, они не кичились своим происхождением, со всеми были приветливы, и такое поведение очень быстро позволило им снискать уважение народа и бояр. Есть некоторые основания, что креститель Руси всерьез подумывал над тем, чтобы переедать престол Борису. Но не успел...

***

...Шел 1015 год. С юга стали доходить вести о том, что кочевники-печенеги готовятся напасть на Киевские земли. Получив донесение разведки, Владимир помрачнел. Ох, как некстати было это донесение! Сейчас он лежал прикованный к постели, государство было на грани междоусобицы, а тут еще эти печенеги... Владимир, подозвал слугу.

— Радомир, собирайся, возьми еще нескольких провожатых и отправляйся в Ростов. Подолгу нигде не останавливайся, разве что для перемены лошадей. Мне нужен Борис. Срочно. Еще скажи нашему вояке Пинеге, пусть снаряжает дружину. Похоже, нам снова придется потрудиться...

Борис прискакал быстро. Он уже знал, что отец не будет звать его просто так. Не снимая оружия, княжич взбежал на крыльцо дворца, преодолел несколько комнат и очутился в просторной палате. Владимир лежал на одре, его лицо было бледным. Вокруг обессилившего князя суетились несколько слуг, в углу перед иконами монах читал Псалтирь. Появление Бориса немного оживило Владимира, в его глазах на миг вспыхнул знакомый всем огонек. Дав знак прислуге освободить палату, он подозвал сына к себе.

— Сынок... Недоброе время мы сейчас переживаем. Мне доложили, что степь снова пришла в движение. Хотел бы я лично проверить, но не могу — видишь, я заболел. Собери дружину, по пути призови еще несколько князей — возможно, вам действительно придется столкнуться со степняками. Поезжай, разберись, потом вернешься сюда. Я хочу объявить тебя наследником...

— Отец, я все сделаю, как ты велишь! Твоя воля — моя воля, ты же знаешь. Только вот... Меня это сильно смущает... Наследник... Тебе лучше видно, в чьи руки отдать престол наших предков. Но не станет ли это соблазном для моих братьев? Примут ли они меня как старшего над собою?

— Примут! Еще никто не шел против воли Владимира Рюриковича! Никто! — В этот миг Борису показалось, что перед ним — не больной немощный человек, а исполинский богатырь, который просто прилег отдохнуть перед боем. Но это было лишь мгновение. На постели снова лежал обессиленный князь. Он тихо обнял и поцеловал сына.

— Поезжай... Потом все обсудим... И да хранит тебя Бог!

***

Тревога оказалась ложной — ни дозорные, ни перехваченные «языки» не подтвердили предыдущих донесений. Степь была спокойна. Борис смутился, все это показалось ему очень подозрительным, и он решил подождать день-другой на границе. Прошла неделя, но степь по-прежнему была спокойна, а патрули не приносили никаких вестей кроме восторженных рассказов о подстреленных зайцах и перепелах. Борис дал команду собираться в обратный путь. Вдруг вдалеке заклубился столб пыли. Он быстро приближался, и вскоре княжич различил десять конников. Золотистый крест на малиновом стяге говорил о том, что мчащаяся навстречу конница — русская. Борис насторожился. Когда между лагерем и нежданными гостями было менее сотни шагов, от группы отделился всадник и поскакал прямо к княжеской палатке.

— Мой господин, — тяжело дыша, конник начал с расстановкой свою речь. — Твой отец, наш Великий князь... Твой отец почил и отошел к предкам своим...

У Бориса земля уплыла из-под ног, и он медленно, словно в беспамятстве, сел в пыльную траву. Княжич разом вспомнил веселое свое детство, молодого крепкого отца, его улыбку и живой раскатистый голос. Вспомнил и первое причастие, когда его, пятилетнего малыша, Владимир сам нес к Чаше. Вспомнил и первое катание на лошади, когда было ему, маленькому, сразу и страшно, и радостно. Вспомнил и военные походы, во время которых князь обучал его — еще совсем зеленого дружинника — правильному владению оружием. Когда он пришел в себя, весь лагерь уже знал печальную новость. Кто-то молился, кто-то по старому обычаю пил за упокой господина. И все молчали. Казалось, все вокруг наполнилось скорбной тишиной.

— Мой господин! — перед Борисом снова выросла фигура посланника из столицы. — Киевский престол занял твой брат Святополк. Люди уже присягнули ему. Он просил передать тебе вот это, — гонец протянул княжичу опечатанный свиток.

Это было письмо от Святополка, который предлагал мир и сотрудничество. Борис понял, к чему клонит его брат — тот чувствовал, что его положение очень шаткое, и спешил заручиться поддержкой законного сына Владимира. Но была в его письме и скрытая угроза. Борис знал, что новый Киевский князь очень коварный человек, и сейчас просто ищет союзников, чтобы начать войну против остальных своих братьев. Больше всего Бориса угнетала мысль, что если он станет помогать Святополку, то ему придется убить и любимого брата Глеба — таков был закон того дикого времени. Меньше всего хотелось княжичу участвовать в этой мясорубке. А еще он понимал, что и его самого Святополк попытается уничтожить при удобном случае...

— Будь нашим князем! Ты законный сын Владимира! За тобою пойдет весь народ, веди нас в Киев! Возьми то, что принадлежит тебе по праву! — кричали воины, когда Борис шел между рядами дружинников. Он и сам понимал, что такой путь весьма привлекательный, и ему ничего не стоило свергнуть Святополка с престола. Но Борис прекрасно знал, чем кончаются подобные свержения — кровью, бунтами, клятвопреступлением. Конечно, потом можно будет все это замолить, покрыть черной монашеской ризой, задобрить Бога очередной каменной церковью. Нет, этого ничего не хотел Борис! Он хотел одного — быть верным Христу и оставаться вдали от политической борьбы. Набравшись сил, княжич вышел в круг перед воинами и сказал:

— Братья! Я не буду бороться за престол! Мое место — здесь, на границе — защищать Отечество!

И Бориса бросили! С ним осталась только горстка верных слуг, которые готовы были пойти за ним на смерть. Остальные воины ушли — принимать присягу новому правителю. Это были люди которые умели только воевать. Без разницы — с кем и во имя чего.

Прошло несколько дней. Отряд продолжал нести дозор. Ночью, обойдя посты, Борис вернулся в палатку и стал читать молитвы перед сном. Ему уже доложили, что где-то неподалеку кружит отряд, высланный Святополком для убийства. Помолившись, он уснул, но проспал недолго. На улице уже серело. Княжич позвал походного священника, и они стали творить утреннее правило. Вдруг за стенками шатра послышался шепот. Миг — и в палатку с треском ворвались четверо вооруженных палачей. Бориса пытались защитить слуги, но все они были тут же убиты.

Четыре раза тело Бориса пронзили копьями насквозь, но даже после этого он был еще жив. Истекая кровью, святой выбежал из шатра и увидел, как люди Святополка добивают оставшихся воинов. Мученик упал на колени и из последних сил произнес:

— Слава Тебе, Господи, что дал испить мне эту чашу до дна!

Потом обратился к убийцам:

— Заканчивайте скорей то, что вам поручено! И да будет мир брату моему и вам!

Когда его погрузили на телегу, он был уже мертв. Но во избежание сомнений, убийцы дважды пронзили сердце Бориса. После возвращения в Киев его похоронили тайком ото всех, справедливо полагая, что такое варварское злодеяние вызовет возмущение народа и подмочит репутацию князя. Так оно и произошло — слух об убийстве распространился очень быстро и дошел до других сыновей Владимира. Узнал о трагедии и Глеб.

...Младшего из святых мучеников убили по дороге в Киев. Ему было отправлено письмо с просьбой срочно явиться в столицу. Старший брат Ярослав долго отговаривал Глеба от этой поездки, но тот не верил, что у Святополка поднимется рука совершить второе убийство. Зато сам Святополк думал иначе — он считал, что Глеб будет мстить за брата, и хотел решить эту проблему раз и навсегда. Навстречу Глебу он послал самых жестоких головорезов, которые только имелись в его команде. Они и выследили Глеба в пяти верстах от Смоленска, когда тот плыл вниз по Днепру в своей ладье. Но княжескую кровь проливать они не рискнули: убил княжича его собственный повар, которому посланцы Святополка пообещали сохранить жизнь. Совершив преступление, убийцы закопали тело мученика на берегу Днепра, положив в простой деревянный ящик.

Кроме Бориса и Глеба от рук Святополка погиб еще один брат — Святослав. Его с семерыми сыновьями зарубили, когда он прятался в Карпатах. Но братоубийце не судилось долго княжить в Киеве — против него выступил брат Ярослав, позже получивший прозвище Мудрый. Братья несколько раз выбивали друг друга из Киева, пока Святополк окончательно не сошел с исторической арены. Летописи даже не указывают точного места его смерти.

После своего утверждения на Киевском престоле Ярослав разыскал останки святых братьев и положил их в специально построенном храме. Но до наших дней он не сохранился, поскольку был разрушен ордами Батыя. Во время татаро-монгольского ига пропали и сами останки святых мучеников. Трижды предпринимались попытки их найти, но все они оказались безрезультатными.

Князья Борис и Глеб были канонизированы почти сразу после своей кончины — в 1072 году. Летописи полны рассказами о чудесах исцеления, происходивших у их гроба. Известны также случаи, когда святые братья являлись перед решающими сражениями и благословляли полководцев (например, они поддержали Александра Невского в битве со шведами). Но больше всего Церковь чтит братьев за то, что они показали пример мужества перед лицом страшного выбора — либо умереть самим, либо стать убийцами собственного брата, пусть даже и такого, каким был Святополк.

Так, святые братья вошли в вечность, исполнив, пожалуй, самую трудную заповедь Христа: «...любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Специально для подвига Бориса и Глеба наша Церковь определила новый чин святых — страстотерпцы. То есть — претерпевшие безвинные страдания, но простившие своих гонителей, и встретившие смерть с христианским смирением.

День Крещения Руси

Владивостокская епархия приглашает жителей и гостей города на праздник

Праздник Крещения Руси отмечают 28 июля — в день памяти святого князя Владимира (он как креститель Руси причислен к лику святых, а при жизни его называли "Красно солнышко" — за его заботу о народе).

В мае 2010 года этот праздник был внесён в список государственных памятных дат.

В День Крещения Руси 28 июля 2023 года на территории Покровского собора состоится церковно-городской праздник.

Начнётся праздник традиционно. Каждый год 28 июля, ровно в полдень по благословению патриарха Кирилла, совершают праздничный колокольный звон.

На территории Покровского собора будут организованы выставки прикладного творчества и стенды с рисунками детей из воскресных школ. На открытых площадках хоры исполнят церковные и народные песнопения.

Посетителей праздника ждёт погружение в старинные русские традиции. Гости смогут поучаствовать в различных мастер-классах прикладного русского творчества, а так же культуры казачества, послушать былины про князя Владимира. В ярмарке примут участие мастера декоративно–прикладного искусства, музей им. Арсеньева, музей «Россия — моя история», молодёжный отдел Владивостокской епархии.

Желающих угостят традиционной русской трапезой — пряниками, блинами, чаем с травами и купеческой кашей.

Завершится праздник праздничным концертом. В концертной программе примут участие воспитанники воскресных школ, профессиональные творческие коллективы Приморского края.

(далее…)

День семьи, любви и верности

8 июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Владивостокская епархия проводит праздник.

В 11.00 – крестный ход от Покровского кафедрального собора к памятнику святым Петру и Февронии (Покровский парк).

По окончании – праздничная программа, викторина с призами, праздничная фотозона, чаепитие и многое другое.

* * *

8 июля в 14.00 воскресная школа Казанского храма на территории и совместно с отделением помощи семье и детям "Семь-Я" Реабилитационного центра "Парус надежды" приглашают семьи с детьми на праздник "День семьи, любви и верности". По традиции в этот день детей и взрослых ждёт концертная и развлекательная программа: мастер-классы, игры, сюрпризы и отличное настроение. В празднике принимают участие почётные гости и друзья отделения "Семь-Я".

Театральная студия готовит новую постановку "Артисты могут всё" по мотивам сказки "Бременские музыканты".

Также в этот день отметит свой первый День рождения подростковый клуб "Атмосфера" - единственное в городе уникальное пространство, где каждый подросток может найти друзей, провести свободное время с максимальной пользой и интересом.

Представители "Банка России" подготовят квесты и викторины, а волонтёры педагогического отряда ДВФУ проведут игры для детей всех возрастов.

Ждём вас 8 июля в 14.00 по адресу: Владивосток, ул. Сипягина, 15, на площадках отделения "Семь-Я" всей семьёй!

(далее…)

Собор святых — что это?

25 июня 2023 года Православная церковь чтит память святых: Собор Новгородских святых. Собор Белорусских святых. Собор Псковских святых. Собор Санкт-Петербургских святых. Собор святых Удмуртской земли, и Празднество в Вологде всем преподобным отцам Вологодским.

В церковном календаре часто можно встретить праздник «Собора святых» с указанием местности, монастыря или исторического события.

Что такое Собор святых?

Собор святых — это день памяти нескольких святых, которые жили в одной местности или монастыре. Например, собор Киево-Печерских святых (монастырь) или Собор святых Ивановской митрополии (местность). При этом у каждого святого есть отдельный день памяти.

Собор - это же и большой храм?

Не только. В Церкви у этого слова несколько значений.

Собор — главный храм города или монастыря, в котором служит епископ.

Церковный собор — собрание епископов и представителей Церкви для решения важных вопросов: борьба с ересями, разработка богослужебных правил, дисциплинарных норм и так далее.

Собор святых — то, о чем мы сказали в первом абзаце.

И в целом – соборность для православных христиан – одно из главных богословских понятий. Соборность – это единство, целостность Церкви, единение всех ее членов под Главою Церкви – Христом.

В переводе с греческого Андреас – «мужественный». Брат Симона (Петра), прозван в Священном Предании Первозванным, поскольку был учеником Иоанна Крестителя и стал первым, кого Спаситель позвал за Собой.

В переводе с греческого Андреас – «мужественный». Брат Симона (Петра), прозван в Священном Предании Первозванным, поскольку был учеником Иоанна Крестителя и стал первым, кого Спаситель позвал за Собой..png) Симон, иначе – Шимон, «услышанный в молитве», сын Ионы, нареченный позже Петром. Греческое «петрос», по-арамейски «кифа», переводится как «камень». Это имя Иисус утвердил за Симоном после исповедания Его Сыном Божьим в Кесарии Филипповой: «И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (

Симон, иначе – Шимон, «услышанный в молитве», сын Ионы, нареченный позже Петром. Греческое «петрос», по-арамейски «кифа», переводится как «камень». Это имя Иисус утвердил за Симоном после исповедания Его Сыном Божьим в Кесарии Филипповой: «И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (.jpg) Иаков, чье имя произошло от еврейского глагола «акав» – «побеждать», сын Зеведея и Саломии, брат евангелиста Иоанна. Первый мученик между апостолами, предан смерти Иродом (в 42 – 44 гг. после Р.Х.) через усекновение главы (

Иаков, чье имя произошло от еврейского глагола «акав» – «побеждать», сын Зеведея и Саломии, брат евангелиста Иоанна. Первый мученик между апостолами, предан смерти Иродом (в 42 – 44 гг. после Р.Х.) через усекновение главы ( Греческое имя Иоаннес происходит от еврейского Иоханан, «Господь милостив». Иоанн, также сын Зеведея и Саломии, брат Иакова старшего, автор четвертого Евангелия, которое в богословии считается самым глубоким по духовно-философскому содержанию, и потому научаемым в вере его рекомендуется читать после изучения первых трех и некоторых книг Ветхого Завета, дабы оно было основательнее понято. Сам святой евангелист также, по Преданию, говорил, что в первых трех Евангелиях слишком много описания земного пути Христа и недостаточно о Божественном его происхождении. К тому же он добавил описание тех чудес и событий, которые не были до того упомянуты, и оттого некоторые факты из земной жизни Христа могли быть не слишком ясно истолкованы только лишь на основании сведений из первых трех Евангелий. Иоанн Богослов также является автором Откровения (Апокалипсиса). Он был особо любим Господом за исключительную доброту, мягкость нрава и душевную чистоту. Вместе с Петром он готовил Тайную вечерю на Пасху, был единственным из апостолов, который находился у Креста Господня на Голгофе. До 70 года он оставался в Иерусалиме, где руководил первохристианской общиной до самого Успения Пресвятой Богородицы, поскольку на него была возложена обязанность заботы о Ней. После Успения в 70 году после Р.Х. удалился в Малую Азию. Здесь он основал несколько церквей. Евангелие было им написано в г. Ефесе, когда уже были созданы первые три Евангелия – от Матфея, Луки и Марка. В отличие от своих 11 собратьев Иоанн Богослов стал единственным из них, кто окончил свои дни в своем доме, и последним на земле, кто воочию видел Господа (ок. 105–106 годов после Р.Х. в возрасте 100 лет и 7 месяцев). Он не был казнен, но также во время своего служения претерпел многие муки за веру.

Греческое имя Иоаннес происходит от еврейского Иоханан, «Господь милостив». Иоанн, также сын Зеведея и Саломии, брат Иакова старшего, автор четвертого Евангелия, которое в богословии считается самым глубоким по духовно-философскому содержанию, и потому научаемым в вере его рекомендуется читать после изучения первых трех и некоторых книг Ветхого Завета, дабы оно было основательнее понято. Сам святой евангелист также, по Преданию, говорил, что в первых трех Евангелиях слишком много описания земного пути Христа и недостаточно о Божественном его происхождении. К тому же он добавил описание тех чудес и событий, которые не были до того упомянуты, и оттого некоторые факты из земной жизни Христа могли быть не слишком ясно истолкованы только лишь на основании сведений из первых трех Евангелий. Иоанн Богослов также является автором Откровения (Апокалипсиса). Он был особо любим Господом за исключительную доброту, мягкость нрава и душевную чистоту. Вместе с Петром он готовил Тайную вечерю на Пасху, был единственным из апостолов, который находился у Креста Господня на Голгофе. До 70 года он оставался в Иерусалиме, где руководил первохристианской общиной до самого Успения Пресвятой Богородицы, поскольку на него была возложена обязанность заботы о Ней. После Успения в 70 году после Р.Х. удалился в Малую Азию. Здесь он основал несколько церквей. Евангелие было им написано в г. Ефесе, когда уже были созданы первые три Евангелия – от Матфея, Луки и Марка. В отличие от своих 11 собратьев Иоанн Богослов стал единственным из них, кто окончил свои дни в своем доме, и последним на земле, кто воочию видел Господа (ок. 105–106 годов после Р.Х. в возрасте 100 лет и 7 месяцев). Он не был казнен, но также во время своего служения претерпел многие муки за веру..JPG) Филипп – в переводе с греческого «любящий лошадей», уроженец Вифсаиды, по словам евангелиста Иоанна, «одного города с Андреем и Петром» (

Филипп – в переводе с греческого «любящий лошадей», уроженец Вифсаиды, по словам евангелиста Иоанна, «одного города с Андреем и Петром» ( Варфоломей, что в переводе с арамейского означает сын Талмая, Нафанаил – от еврейского Нетанэл, «дар Божий», уроженец Каны Галилейской. О нем Иисус Христос сказал, что это истинный израильтянин, в котором нет лукавства (

Варфоломей, что в переводе с арамейского означает сын Талмая, Нафанаил – от еврейского Нетанэл, «дар Божий», уроженец Каны Галилейской. О нем Иисус Христос сказал, что это истинный израильтянин, в котором нет лукавства (.jpg) Фома – арамейское Тома, по-гречески Дидим, что означает «близнец», в народе его еще прозвали Фома неверный (неверующий), поскольку он известен тем, что Сам Господь позволил ему вложить руку в ребра Свои и осязать раны Свои, когда тот, встретив Спасителя по пути в Эммаус, усомнился в Нем. Однако он также был предан Господу и Слову Его во днях пребывания с Ним. По жребию Фоме выпал путь в Индию, к язычникам, о чем Фома опечалился. Однако ему во сне явился Господь и обещал быть с ним. После чего Фома прошел до Индии через Персию, Парфию, Мидию, где претерпевал также страдания и гонения, а в Индии принял мученическую смерть.