Собор Псково-Печерских святых

В четвёртую неделю по Пятидесятнице Русская Православная Церковь празднует Собор Псково-Печерских святых — людей, которые прославились своим монашеским подвигом в древнем Псково-Печерском монастыре. В 1988 году, в год 1000-тилетия Крещения Руси, на Святой горке Псково-Печерской обители был заложен храм в память сонма святых преподобных Псково-Печерских, а в 1990 году по благословению Патриарха Пимена (который сам был долгое время игуменом этой обители и проникся особой любовью к святым подвижникам монастыря) установлено особое празднование Собору Псково-Печерских святых.

Датой основания Псково-Печерского монастыря считается 1473 год, когда была освящена выкопанная в песчаном холме у ручья Каменца преподобным Ионой Успенская церковь. Монастырь ни разу за всю свою историю не закрывался. В межвоенный период (с февраля 1920 до января 1945 года) он находился в пределах независимой Эстонии, благодаря чему не был закрыт, в то время, как все монастыри на территории СССР были закрыты к концу 1920-х годов.

Преподобный Иона — непосредственный основатель обители. Ранее он, нося в миру имя Иоанн, был священником в Георгиевском храме Юрьева‑Ливонского (ныне г. Тарту). В то время православный люд подвергался там жестоким гонениям со стороны немцев‑латинян. Опасаясь за жизнь своей семьи, отец Иоанн вместе с женой Марией и детьми покидает Юрьев и поселяется во Пскове.

Здесь он впервые услышал о «Богом зданной пещере». Сердечное желание с еще большим усердием послужить Господу привело священника вместе с семейством поселиться вблизи святого места. Постройка пещерного храма еще не была завершена, когда Мария, его супруга, тяжело заболела. Почувствовав приближение смерти, она приняла монашеский постриг с именем Васса, таким образом став первой постриженницей обители. По смерти супруги Иоанн и сам принял иноческий образ с именем Иона. После кончины преподобной Вассы, чудесное знамение указало на праведность женщины и на святость пещеры, где её погребли. Преподобный Иона собственноручно ископал там пещерную церковь, с которой начался Псково-Печерский монастырь.

Из первых старцев Псково-Печёрской обители по имени известен лишь один Марк. Он был одним из первых старцев, живших в пещерах близ Пскова. Второй игумен Печерской обители внёс имя старца Марка в монастырский синодик. Когда была выкопана пещерная церковь Успения Пресвятой Богородицы и расширены погребальные пещеры, игумен Дорофей нашел гроб преподобного Марка истлевшим, а мощи и одежду невредимыми.

Настоящий расцвет обители связан с именем её игумена, преподобномученика Корнилия. Более сорока лет он был игуменом обители. При нём монастырь стал культурным центром Псковской земли. Царь Иван Грозный получил ложный донос на отца Корнилия, по которому тот обвинялся в измене. По монастырскому преданию, царь в гневе сам отсёк голову Корнилию, но тут же раскаялся и на руках отнёс тело в церковь. Тогда же пострадал от несправедливых обвинений сподвижник игумена Корнилия, преподобномученик Вассиан Муромский. Преподобный Дорофей Югский, схимник Псково-Печерской обители, основал монастырь на Ярославской земле. А преподобный Лазарь Прозорливый почитается за тяжесть своего монастырского подвига. Господь даровал ему особую духовную мудрость и кротость, а также способность прозревать судьбы человеческие.

В ХХ веке монастырю вместе с Отечеством пришлось пройти через две войны. Но древние традиции, бережно хранимые в монастыре, не были нарушены даже в самые страшные для русского монашества времена. В тяжелейшие годы Великой Отечественной войны были разрушены братский корпус, одна из церквей и стена монастырского собора. Другие монастырские храмы и постройки также пострадали от артиллерийских обстрелов. Заботы по приведению в порядок монастырского хозяйства в послевоенные годы во многом пришлись на долю архимандрита Пимена, наместника обители с 1949 по 1954 годы, а впоследствии ставшего Патриархом Московским и всея Руси. Его труды были продолжены архимандритом Алипием — воином и художником (1959‑1975). При нем в 1960 году была начата реставрация крепостных стен и башен (они с 1688 года после опустошительного пожара стояли непокрытыми, постепенно разрушаясь).

В мирные годы XXвека Псково-Печерский монастырь прославился духовными подвигами старцев — подвижников веры и благочестия. За их советами в Печоры стекались сотни паломников. Известными старцами обители были преподобный Симеон (Желнин), митрополит Вениамин (Федченков), схиигумен Савва (Остапенко). Во все время существования обители в ней не гас огонь старческого служения. Все, кто приходили за духовным утешением и советом, находили таковые в беседах с великими молитвенниками. В 2011 году вышла книга архимандрита (ныне — Митрополита) Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые», которая практически сразу стала православным бестселлером. Это сборник рассказов о жизни христиан XX века, а основные истории связаны с древним Печерским монастырем.

В лик Псково-Печерских святых входят:

Прп. Марк (XV в., память 29 марта)

Прп. Иона († ок. 1480, память 29 марта)

Прп. Васса († ок. 1473, память 19 марта)

Прмч. Корнилий († 1570, память 20 февраля)

Прмч. Вассиан Муромский († 1570, память 20 февраля)

Прп. Дорофей Югский († 1622)

Прп. Лазарь прозорливый, схимник († 1824)

Сщмч. Александр (Петровский), архиеп. Харьковский († 1940, память 11 мая, 30 октября)

Прп. Симеон (Желнин), иеросхим. († 1960, память 5 января)

Молитвы Собору преподобных отцов Псково-Печерских

Тропарь, глас 6:

Собо́р святы́х Пско́во-Пече́рских днесь почти́м, в де́брех лесны́х оби́тель чу́дную основа́вших, и, я́ко кри́ны, доброде́тельми процве́тших, и лю́дем пра́вый путь богоподо́бия указа́вших, мо́лят бо Го́спода ми́ру мир дарова́ти и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

Тебе́, Богоро́дице и Де́ве Чи́стей, за вся лю́ди Бо́га умоля́ющей, оби́тель Пско́во-Пече́рская святы́х свои́х, я́ко дар, днесь прино́сит, Твои́х же даро́в бога́тство кто испове́сть, я́ко в рай возвела́ еси́ отцы́ на́ша.

Величание:

Ублажа́ем вас, преподо́бнии отцы́ на́ши Пско́во-Пече́рстии, и чтим святу́ю па́мять ва́шу, наста́вницы мона́хов и собесе́дницы А́нгелов.

Молитва:

О, преподо́бнии и Богоно́снии отцы́ на́ши: Ма́рко, Ио́но, Корни́лие, Вассиа́не, Дорофе́е, Ла́заре, Симео́не, Алекса́ндре и ма́ти преблаже́нная Ва́ссо! Смире́нно припа́даем к вам, я́ко пра́ведником су́щим, и́же в Пско́встей земли́ просия́вше пресла́вно, укра́сили есте́ оби́тель Пече́рскую жития́ ва́шего чу́днаго звезда́ми пресве́тлыми; к вам прибега́ем и, с любо́вию хва́ляще днесь, предста́тельства про́сим за нас, многогре́шных: умоли́те Го́спода Сил и Пречи́стую Его́ Ма́терь, да сохраня́т Росси́йскую страну́ на́шу ми́рну, утвердя́т в благоче́стии зе́млю Пско́вскую и да покро́вом благода́ти Своея́ град сей покро́ют, оби́тель же на́шу укрепя́т и всем подвиза́ющимся в ней да́руют спасе́ние и Жизнь Ве́чную. Помози́те нам, уго́дницы Бо́жии, созда́ти храм благоле́пен в сердца́х на́ших и украси́ти сей храм доброде́тельми, да жи́тельствует в нем еди́но Госпо́дь! Огради́те нас стено́ю моли́тв всепобе́дных от грехо́вных стрел врага́ спасе́ния на́шего и от всех его́ злых искуше́ний, да Богоуго́дне зде на земли́ поживе́м и ве́чное Ца́рство Пресвяты́я Тро́ицы унасле́дим, прославля́юще при́сно Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Материал собран из разных источников

(далее…)Святой праведный Алексий Мечев (память 22 июня)

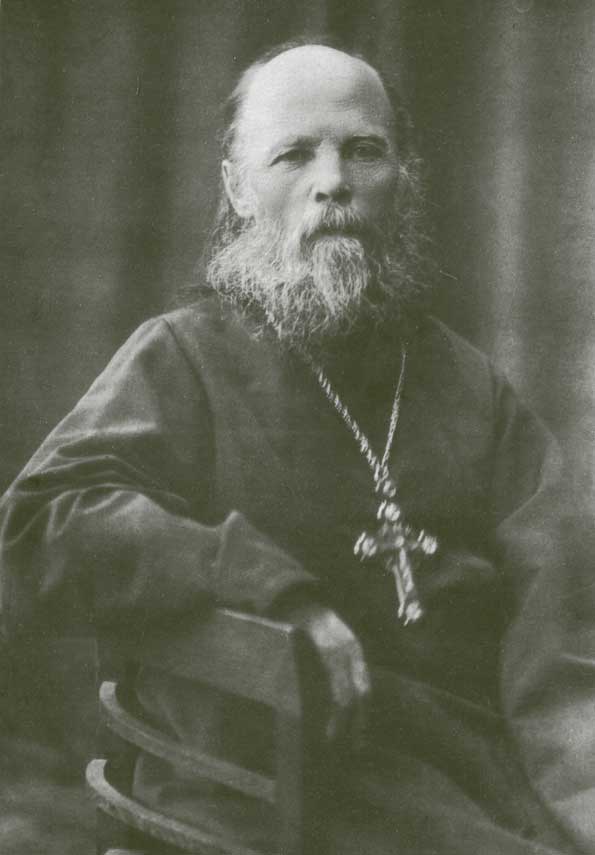

Конец XIX века, Москва. Все громче звучат лозунги нигилистов, революционеров о том, что человек сам себе бог и царь; народ в городах в большинстве своем причащается всего раз в год, на Пасху, а в семинариях нередко можно встретить людей, относящихся к священству лишь как к ремеслу, вера для многих — лишь традиция.

На этом тревожном фоне в центре многолюдной Москвы каждый день раздается благовест. В небольшом храме святителя Николая в Кленниках маленького роста священник каждое утро открывает царские врата и возглашает: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков»... И — никто не приходит.

***

Этот ничем не примечательный, скромный батюшка через сто лет будет прославлен во святых и станет известен как святой праведный Алексий Московский, чудотворец, прозорливец, к которому в начале XX века толпами шли за советом люди и по молитвам которого по сей день происходят чудеса.

«Блаженный Алешенька»

В житиях святых можно прочитать, что многие будущие великие подвижники с самого раннего детства вели себя необычно, не как все, потому что реальность Неба, Бога была для них самоочевидной, простой и ясной. Примеры мы знаем и в XX веке. Так, чудаковатым, блаженным считали будущего архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского Иоанна (Максимовича), который с детства не мог пройти мимо храма, не остановившись и не перекрестившись медленно, с поклоном, ни на кого не обращая внимания и не смущаясь. Однажды, когда будущий архиепископ учился в кадетском училище, он прямо во время парада вышел из марширующего строя кадет, чтобы перекреститься на кресты храма, а затем бегом вернулся в строй, получив после серьезный выговор…

Так и будущего отца Алексия Мечёва называли «блаженный Алешенька». Его дедушка был протоиереем в Коломенском уезде, отец — Алексий Иванович Мечёв — регентом хора в кафедральном соборе Чудова монастыря в московском Кремле, и Алеша воспринял от них живое переживание Евангелия.

«Бог дал мне простую детскую веру», — признавался он впоследствии своим духовным детям. В детстве «блаженный Алешенька» мог в разгар веселья и игр вдруг стать очень серьезным и уйти куда-то, уединиться.

С малых лет очень мягкий характером, он был не склонен к ссорам, наоборот, старался всех помирить или развеселить. Таким он был всю жизнь и этому учил: жить так, чтобы рядом с тобой было легко и радостно.

Старец был не просто добрым человеком, время от времени кому-то помогавшим. Он со всем вниманием и самоотдачей входил в положение каждого человека, — и не мог иначе! «Господь никому не отказывал, всех звал к Себе, ко спасению — и я не могу отказать! Он умирал и не забыл никого, всех помнил, разбойника спас, Матерь Свою вспомнил. И я не могу отказать», — говорил отец Алексий.

Каким бы грешником или лентяем ни был человек, как бы ни падал, что бы ни делал, даже упреки старца ему — деликатны, тон ласков и сердечен:

«Дорогой баловень Петюшка! — пишет он в одном письме. — С большой скорбью узнал, ты в период отчаяния позволил себе сбаловать, выпить винца и никотин... и придти в упоение. На первый раз прощаю я баловника и оставлю без всякого наказания, но с обязательством впредь этого не делать. Дорогой Петенька, будь спокоен, скорбь твоя прейдет в радость. Господь Милосердный с тобою, и о тебе молятся все братья и сестры. Будь здоров».

Можно подумать, что он пишет родному сыну! Но так отец Алексий обращался со всеми, знал ли он человека всю жизнь или одну минуту. «Мир не нуждается в наших разбирательствах, мнениях и суде, — писал святой. — Он гибнет от недостатка любви».

«Ты такой маленький… будь лучше священником!»

Любить, жалеть людей, делиться с ними, входить в ситуацию каждого Алешу приучили родители: он до конца жизни вспоминал, как мать взяла к себе, в их двухкомнатную квартирку в Троицком переулке, свою овдовевшую сестру с тремя детьми, при том, что своих-то было трое — Алешин брат Тихон и сестра Варя. Шестеро детей, трое взрослых — и всем хватило места и хлеба!

Сердце, жалеющее людей, с юности стремилось к профессии, предполагающей служение на благо других. Поэтому Алексий хотел стать врачом. Но мать, Александра Дмитриевна, говаривала: «Ты такой маленький, где тебе быть доктором, будь лучше священником!» И не ошиблась, точно угадав призвание сына.

Окончив Московскую духовную семинарию, он встал на этот путь — устроился в 1880 году псаломщиком (Низший чин церковнослужителей; псаломщику вменялось в обязанность читать во время богослужений тексты из Священного Писания и молитвы, он не был обличен священным саном. - Прим. авт.) Знаменской церкви на улице Знаменка.

И тут его незлобивость и мягкость подверглись серьезному испытанию. Вспыльчивый, несдержанный настоятель храма отец Георгий набрасывался на 21-летнего служителя по поводу и без, требовал от него почему-то выполнения обязанностей сторожа, придирался, иногда даже бил. Младший брат Тихон часто заставал Алексия в слезах. Казалось бы, нужно просить о переводе в другой храм! Но Алексий терпел и ни о чем не просил. И не ожесточился, не потерял любви к людям.

Годы спустя, придя на похороны своего жестокого начальника, он плакал, но уже от благодарности: невольно отец настоятель преподал ему такую школу, так помог в борьбе с собственными недостатками, главным из которых отец Алексий считал «яшку» — самолюбие…

Красавица моя…

Нередко святых людей удобнее представить такими былинными героями, чуждыми обычных человеческих чувств, эмоциональных проявлений — в общем, ничего «земного». Но это совсем не так. Жития редко приводят подробности их эмоциональной, чувственной жизни, но в случае со старцем Алексием их доносит сохранившаяся переписка с женой и с детьми.

«Красавица моя милая… драгоценная женушка Нюшенька… жизнь моя, принимай лекарство и пей больше молока»; «Забудь обо всем в мире, думай только, чтоб тебе поправиться скорее, утешайся мыслью о том, что о тебе непрестанно думает твой муж… Он хоть и в 25-ти верстном расстоянии от тебя, драгоценная моя, но хорошо, отчетливо знает и чувствует, что ты думаешь и делаешь»;«Золотое мое солнышко»…

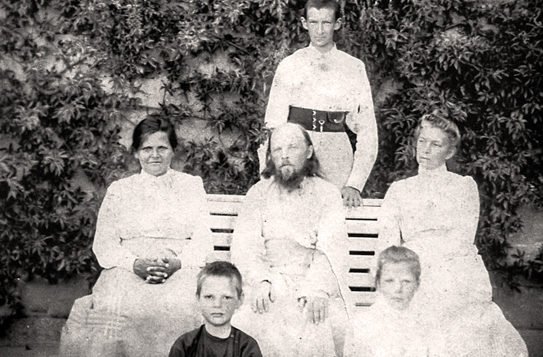

Вот как обращается будущий святой к своей жене, Анне Петровне Молчановой, тоже происходившей из духовного сословия. Удивительные по красоте отношения!

У них родилось пятеро детей: на четвертом году супружества — дочь Александра (1888), потом дочь Анна (1890), сын Алексий (1891), умерший во младенчестве, сын Сергей (1892, будущий священномученик), дочь Ольга (1896). И годы спустя после венчания отец Алексий писал своей жене трогательно и непосредственно:

«Ты, красавица, забыла у меня на столе браслетку и кольца, то будь спокойна, я их убрал и с собой в воскресенье привезу. Целую тебя несчетно раз. Твой Ленечка».

Какой-то необыкновенной красотой Анна Петровна не отличалась, однако отличалась добрым, живым характером — даже на фотографиях в любом возрасте это видно — и крепкой, простой верой. Отец Алексий — священник, будущий прославленный святой и подвижник — со смирением писал ей: «Я верю вполне, что ты глубоко верующая, помолись же обо мне, мой ангел, чтобы и я был тоже таковым».

Матушка Анна разделила с мужем его самоотверженное служение, когда 19 марта 1893 года отец Алексий был рукоположен епископом Нестором, управляющим московским Новоспасским монастырем, во священника к церкви Николая Чудотворца в Кленниках. Хиротония совершалась в Заиконоспасском монастыре, что по сей день стоит в двух шагах от Кремля. Приход оказался очень малочислен, довольно беден, и отец Алексий стал единственным его священником…

Бог, знающий каждого человека до самых его глубин, пожелал дать святому в спутницы именно такую женщину, и она сыграла в его жизни важную роль.

Он вспоминал жену и как друга, мягко направлявшего его, подсказывающего то, чего он сам не замечал. «Я был очень счастлив, — писал он годы спустя сыну, — когда покойная твоя мама, бывало, заметив что-либо, высказывала свое впечатление мне, и я тотчас, приняв к сердцу, изменял согласно с ее замечаниями… Я не хочу сидеть на точке замерзания. Каждый из нас не замечает за собой и может усовершенствоваться только при участии близких, дорогих людей...»

Омрачало их жизни только то, что матушка Анна страдала тяжелой сердечной недостаточностью, и с годами это давало о себе знать все больше. Выйдя замуж 18-летней юной девушкой, к 36 годам она уже очень мучилась от водянки: тело отекало, наступала слабость, становилось трудно дышать. Было настолько тяжело, что в какой-то момент матушка просила своего супруга перестать ее вымаливать…

29 августа 1902 года Анна Петровна скончалась. В церковном календаре, по старому стилю, это день памяти Усекновения главы пророка Иоанна Предтечи — день покаянный, скорбный, в который полагается строгий пост…

Встреча с праведным Иоанном Кронштадтским

Отец Алексий очень тяжело переживал потерю жены: он запирался у себя и долго молился, плакал перед Богом. Позже в письмах он признается, как, «прикипевший» душой к любимой супруге, страдал от одиночества, от своего вдовства…

Смерть бесконечно любимой жены стала водоразделом его жизни. Но вместе с тем: мало ли священников-вдовцов было в то время? И только единицы достигли святости. Так и отец Алексий переступил черту, за которой — любовь уже не человеческая, а Божественная, полное забвение себя ради других, способность видеть всего человека насквозь, ни в коем случае не приписывая этого дара себе.

Все это — тайна внутреннего преображения человека. Нам известны лишь внешние вехи.

Однажды на пороге дома безутешного священника появился известный кронштадтский пастырь, отец Иоанн (Сергиев), чудотворец, которого Церковь потом прославит в лике святых. О тяжелых переживаниях отца Алексия ему рассказали его знакомые.

«Вы пришли разделить со мной мое горе?», — спросил отец Алексий вошедшего кронштадтского священника. И услышал в ответ: «Не горе твое я пришел разделить, а радость.

Тебя посещает Господь. Оставь свою келью и выйди к людям; только отныне и начнешь ты жить. Ты радуешься на свои скорби и думаешь: нет на свете горя больше твоего... А ты будь с народом, войди в чужое горе, возьми его на себя, и тогда увидишь, что твое несчастье незначительно в сравнении с общим горем, и легче тебе станет».

После этого священники вместе совершили службу в одном из московских храмов.

И с этого времени начался особый путь отца Алексия, путь старчества. Особый — потому что с того момента он, и прежде заботившийся обо всех, забыл себя, чтобы жить для других.

«Священник должен принадлежать народу»

Нельзя сказать, что до этого отец Алексий не был с народом. Нуждающимся помогал при любой возможности, устроил приют для сирот и детей неимущих родителей, и именно он, один из немногих московских священников, служил литургию каждый день. Восемь лет, почти в полном одиночестве!

Люди потянулись в Кленники. Потому что к настоятелю всегда можно было прийти на исповедь или хоть на разговор. Двери его храма были всегда открыты. В Москве он постепенно получил известность как священник, к которому можно обратиться за утешением и советом в самом тяжелом горе.

Отец Алексий говорил: «Священник должен принадлежать народу» — и признавался в письмах к родным, что принимает людей до поздней ночи, отходя ко сну в 2 часа, чтобы рано утром быть уже снова на ногах.

«Любить всех, — писал он, — легко сказать… Полюбить всех есть дело жизни и опыта, и опыта немалого».

Воспитывайте волю!

Будучи сам очень собранным и дисциплинированным, отец Алексий именно дисциплине и силе воли придавал большое значение, всегда умоляя своих духовных чад: установите порядок в своей жизни, воспитывайте свою волю!

По воспоминаниям его духовной дочери, знаменитого иконописца Марии Николаевны Соколовой (впоследствии — монахини Иулиании), отец Алексий «всегда возводил руководимых им к подвигу духовному», говоря, что «внешний подвиг необходим. Хотя и самый малый, он воспитывает силу воли».

Когда его спрашивали, как же решить свои проблемы, наладить жизнь, он отвечал: не оставляйте молитвы! «Молись усердно и неопустительно», — говорит он в одном письме.

И признается, что сам страдал когда-то безволием, и что очень важно победить его:

«Дорогая К. П., какое великое милосердие Божие к нам, а мы, грешные и нерадивые, не хотим и малого часа отдать Ему на благодарение и меняем время молитвы, которая всего важнее, на житейские хлопоты и заботы, забывая Бога и свой долг!»

«Дура, это я только для других сказал»

Тянулись к нему еще и потому, что отец Алексий получил от Бога очевидный, но тщательно скрываемый им самим дар прозорливости: он часто рассказывал как бы истории о других людях, попавших в похожие обстоятельства, но пришедшим рано или поздно становилось понятно, о ком речь…

Так, женщина пришла к священнику с трудным вопросом: ее муж пропал без вести во время Первой мировой войны, с тех пор прошло уже 9 лет, и к ней сватается хороший человек. Выходить ли ей замуж? Не ждать ли мужа? Отец Алексий в своей манере рассказал ей историю: «Вот бывают такие случаи. Пришла ко мне женщина и говорит: “Батюшка, благословите выйти замуж снова, мой муж много лет в плену, его, наверное, уже в живых нет”. Я не благословил, а она не послушалась, все-таки вышла замуж. Через 8-9 дней после венчания возвращается из плена ее муж. И вот у нее теперь два мужа, она должна решить, чья же она жена!» Женщина испугалась и решила отложить вопрос с повторным замужеством. А через несколько дней вдруг вернулся ее муж!

Однажды к отцу Алексию приехала из Тулы женщина, у которой пропал единственный сын. Придя в храм Николая Чудотворца, она встала в очередь ко кресту. Завидя ее, отец Алексий протянул ей крест через головы тех, кто шел впереди, и сказал: «Молись как за живого!» После, встретившись с нею, старец ласково обратился к несчастной: «Счастливая мать! Счастливая мать! О чем ты плачешь? Тебе говорю: он жив!» — и потом рассказал якобы произошедшую историю: «Вот тоже на днях у меня была мать: все о сыне беспокоится, а он преспокойно служит в Софии на табачной фабрике». Через несколько месяцев эта женщина получила от сына письмо, в котором он сообщал, что служит на табачной фабрике в Софии.

В другой раз к старцу пришли две незнакомые ему прежде девушки просить благословение стать монахинями. Одну из них он охотно благословил, а другой велел вернуться домой. Девушка очень огорчилась. Окружающие стали расспрашивать ее, и оказалось, что она живет с престарелой матерью, которая болеет и не желает слышать об уходе дочери в монастырь.

Бывали и забавные, но всегда поучительные для их участников случаи. Одна начальница приюта для сирот, Ольга Серафимовна, придя на литургию вместе со своей подчиненной, про себя переживала: а вдруг батюшка сейчас скажет что-нибудь такое про меня, что уронит меня в глазах моей подчиненной?.. И поэтому хотела пропустить ее вперед в очереди ко кресту. Увидев Ольгу Серафимовну, отец Алексий поднял высоко крест и, благословляя ее, громко произнес: «Ольга! Мудрая!» А когда та подошла, наклонился к самому ее уху и добавил: «Дура, это я только для других сказал», и с обычной своей добродушной улыбкой посмотрел на нее. Так рядом с ним люди учились не думать о себе лишнего, как и он о себе никогда не думал, говоря: «А что я? Я убогий…»

После революции

Над Россией сгущались тучи, приближался 1917 год. Люди тянулись к Богу, но для многих русских церковная жизнь превратилась в обременительную традицию, не способную, как им казалось, произвести ничего живого, а живым, справедливым, свежим и манящим представлялись те перемены, которые сулила революция и которые впоследствии обернулись кровавым кошмаром ненависти и братоубийства. Сам отец Алексий писал о расщеплении общества и равнодушии друг ко другу: «Ведь на самом деле не только каждое сословие, но даже и каждая семья жила особняком, не искали общего блага, но только личного…»

В 1919 году, в разгар Гражданской войны, когда будущее было тревожно и абсолютно непредсказуемо, священнический сан принял сын отца Алексия Мечёва, Сергей. Он показал себя человеком необыкновенно твердым, мужественным и волевым, и, как отец, пламенеющим верой…

Последние несколько лет жизни отца Алексия пришлись на тяжелейшее для России время, когда, по воспоминанием современников, «с наступлением зимы Москва стала похожа на убогую деревню. Улицы и тротуары не чистились. Трамваи перестали ходить. И народ передвигался пешком посередине улицы с мешками за спиной в надежде что-нибудь достать себе для пропитания». Но отец Алексий продолжал ежедневно служить. Приход храма на Маросейке увеличивался, и настоятель установил сбор средств для оказания помощи нуждающимся, старикам и многодетным семьям. Его дважды вызывали в ОГПУ на «беседу», запрещали принимать верующих. Но старец продолжал делать свое дело, собирая вокруг себя людей.

И как некогда святой апостол и евангелист Иоанн, единственный из Христовых апостолов избежавший мученической смерти, так и старец Алексий, избежав тюрем и ссылок, умер своей смертью в 1923 году. Просто лег на свою постель и тихо скончался…

Его сын, священник Сергий Мечёв, был арестован в 1929 году, а в 1930-е годы храм на Маросейке, лишившийся своих пастырей, закрыли…

Духовных детей отца Алексия, его родных ждали суровые испытания. Что мог бы сказать старец на это? Что жизнь вообще несправедлива и трудна? Что одни «на коне», а другие — в убожестве, нищете, несправедливо гонимы? А он вновь и вновь сказал бы о любви. Поймите, наставлял отец Алексий, несправедливость этого мира — это возможность нам проявить любовь друг к другу, позаботиться о тех, на кого беды навалились всей тяжестью.«Случай сделать кому-нибудь добро — это есть милость Божия к нам, поэтому мы должны бежать, стремиться всей душой послужить другому! А после всякого дела любви так радостно, так спокойно на душе... такому человеку нечего бояться, никто ему ничего не может сделать». И ему — человеку безграничной любви — ничего не смогли сделать.

«Надо любить Бога всем существом!»

Прощаться с отцом Алексием пришла вся Москва: к храму на Маросейке один за другим прибывали разные приходы во главе со своими пастырями. Отпевание — по завещанию отца Алексия — совершал архиепископ Феодор (Поздеевский), настоятель Данилова монастыря, чудом освобожденный из тюрьмы незадолго до этого события. На Лазаревское кладбище, где был похоронен добрый пастырь, стали приходить люди. Через 10 лет кладбище закрыли, останки отца Алексия и его жены были перенесены на кладбище «Введенские горы» (Немецкое). Мощи старца Алексия оказались нетленными…

Он и его сын, расстрелянный в 1942 году священномученик Сергий Мечёв, были прославлены в лике святых в 2000 году. Сегодня мощи старца покоятся в храме, где он служил на протяжении 30 лет, — храме Николая Чудотворца в Кленниках в Москве.

Вот такая простая, трудная и необыкновенная по красоте жизнь — удивительное свидетельство того, что святость — это всегда выбор, всегда решимость: ведь отец Алексий мог исполнять требы, служить по праздникам и по воскресеньям, вести обычную, размеренную жизнь священника,— которую вели многие потомственные священнослужители того времени. Он мог быть просто добрым батюшкой, со временем забытым потомками, но… К его мощам и в наши дни идут и идут люди. И на приходе, где служил этот человек, до сих пор — сквозь годы гонений! — жива необыкновенная атмосфера настоящей христианской общины.

Святые среди нас. И так будет, пока не прейдет этот мир. Из глубины веков и совсем близко — из многострадального XX века — будет звучать их вторящий Христу голос: «Любите! Всеми силами души — любите!»

Дни памяти: 22 июня, 2 сентября, 29 сентября, 11 февраля

Адрес храма святителя Николая в Кленниках: г. Москва, ул. Маросейка, дом 5

Как проехать: метро "Китай-город", выход к улице Маросейка, из стеклянных дверей направо, до упора по переходу и выход налево.

Читайте также:

Праведный Алексий Мечёв: цитаты о любви Бога к нам и взаимопомощи

Источник: сайт журнала "Фома"

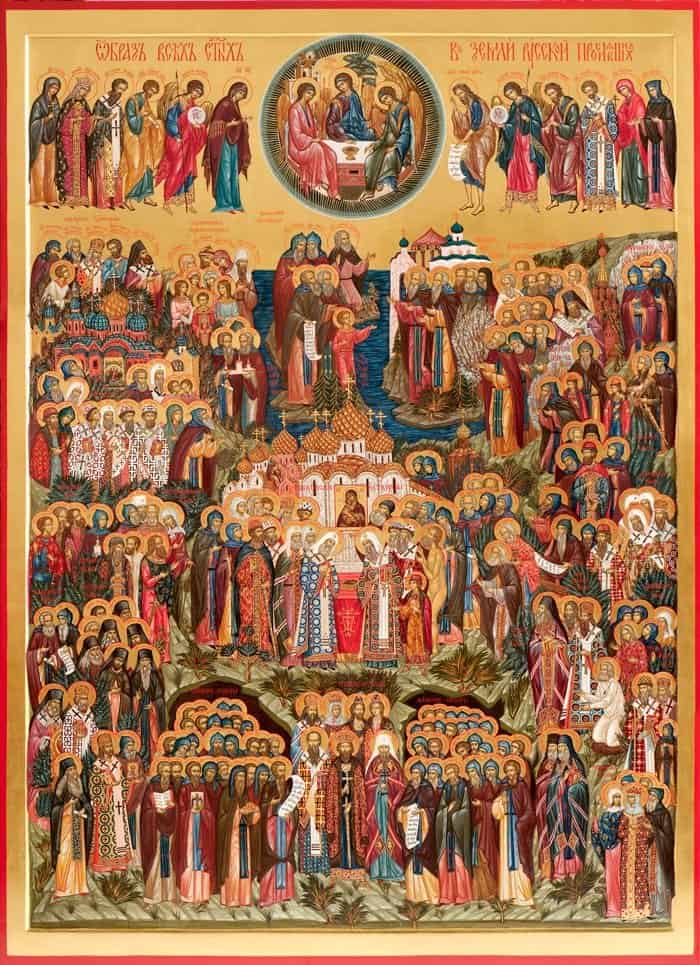

Собор русских святых

Святые Русской Православной Церкви близки нам по крови, поскольку выросли в семьях, селах, городах нашего земного Отечества.

Новомученики и исповедники российские жили недавно. У большинства даже есть родственники — правнуки, праправнуки, — которые живут среди нас сегодня. Наверное, редко где в наше время можно увидеть родственников святых в таком количестве, как в России.

Подробнее о русских святых читайте в подборке наших материалов.

Тропарь Всем святым, в земле Русской просиявшим

Якоже плод красный Твоего спасительнаго сеяния,/ земля Российская приносит Ти, Господи, вся святыя, в той просиявшия./ Тех молитвами в мире глубоце// Церковь и страну нашу Богородицею соблюди, Многомилостиве.

Кондак Всем святым, в земле Русской просиявшим

Днесь лик святых, в земли нашей Богу угодивших, предстоит в Церкви/ и невидимо за ны молится Богу./ Ангели с ним славословят,/ и вси святии Церкве Христовы ему спразднуют,/ о нас бо молят вси купно// Превечнаго Бога.

Величание Всем святым, в земле Русской просиявшим

Ублажаем вас,/ чудотворцы наши славнии,/ землю Русскую добродетельми вашими озарившии/ и образ спасения нам// светоявленно показавшии.

Молитва Всем святым, в земле Русской просиявшим

О, всеблаженнии и богомудрии угодницы Божии, подвиги своими землю Русскую освятившии и телеса своя, яко семя веры, в ней остальшии, душами же своими Престолу Божию предстоящии и непрестанно о ней молящиися! Се ныне, в день общаго вашего торжества, мы, грешнии, меньшии братия ваши, дерзаем приносити вам сие хвалебное пение. Величаем ваша великия подвиги, духовнии воини Христови, терпением и мужеством до конца врага низложившии и нас от прелести и козней его избавляющии. Ублажаем ваше святое житие, светильницы Божественнии, светом веры и добродетелей светящиися и наша умы и сердца богомудренно озаряющии. Прославляем ваша великая чудеса, цвети райстии, в стране нашей северней прекрасне процветшии и ароматы дарований и чудес повсюду благоухающии. Восхваляем вашу богоподражательную любовь, предстателие наши и покровителие, и, уповающе на помощь вашу, припадаем к вам и вопием: вси святии сродницы наши, от лет древних просиявшии и в последния дни подвизавшиися, явленнии и неявленнии, ведомии и неведомии! Помяните нашу немощь и уничижение и молитвами вашими испросите у Христа Бога нашего, да и мы, безбедно преплывше житейскую пучину и невредимо соблюдше сокровище веры, в пристанище вечнаго спасения достигнем и в блаженных обителех Горняго отечества вкупе с вами и со всеми угодившими Ему от века святыми водворимся благодатию и человеколюбием Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, Емуже со Превечным Отцем и со Пресвятым Духом подобает непрестанное славословие и поклонение от всех тварей во веки веков. Аминь.

* * *

В мае 1935 года, сразу после открытия метро, в сталинской Москве случился необычный крестный ход. Епископ Афанасий (Сахаров) с иконой всех русских святых проехал первую и единственную тогда ветку от «Сокольников» до «Парка Культуры», читая при этом молитвы на освящение нового столичного вида транспорта. А ведь тогда этот безобидный по нынешним временам поступок мог стоить ему жизни.

Выбор иконы был неслучаен. Дело в том, что владыка Афанасий почти 35 лет составлял службу Собору всех святых, в земле Российской просиявших. Поместный Собор 1917-1918 годов принял решение восстановить день всех российских святых в церковном календаре, а епископ Афанасий (Сахаров) начал работать над составлением нового богослужения. Работа шла медленно, чему виной были внешние обстоятельства.

Епископ Афанасий прошел через годы тюрем и ссылок, за 33 года своего епископства он, по его собственным словам, «был на епархиальном служении 33 месяца; на свободе, не у дел — 32 месяца, в изгнании — 76 месяцев, в узах и на горьких работах — 254 месяца…».

Работу над текстом службы русским святым епископ Афанасий закончил лишь в 1953 году. После этого до самой смерти в 1962 году редактировал и дополнял его. А в 2000 году владыка Афанасий был прославлен в лике новомучеников и исповедников российских, и сам пополнил Собор всех святых, в земле Русской просиявших.

По материалам сайта журнала "Фома"

(далее…)Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Свт. Луки Крымского исповедника

В первое воскресенье после сошествия Святого Духа на апостолов мы празднуем память всех святых. В церковном календаре каждый день посвящен Божиим угодникам, но Церковь назначила один день, чтобы показать, насколько разными путями они шли к Единому Богу. Святые принимают не “нравственные принципы”, не “идеал жизни” Иисуса Христа, и даже не его “положительную энергию”. Они любят его как Живого, как реальную Личность, отвечая на Его призыв, принимая Его благодать. Именно для того и существует наша Церковь, чтобы все люди могли прийти к Богу, все могли стать святыми.

Собор Всех Святых, во вселенной просиявших – настоящий семейный праздник нашей Церкви. Из седьмой главы Откровения Иоанна Богослова мы знаем, что святых «великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков», то есть значительно больше тех сотен имен, которые нам известны по святцам. Люди, угодившие Богу, – братья и сестры, вне зависимости от социального статуса, образования, финансового положения, возраста, места жительства, профессии или гражданства. Мало того, даже внешнее рабство не мешает настоящей свободе, если есть твердость веры и воли. Читая труды и жития святых, мы чувствуем, как их идеи и решения возвышают наши собственные мысли и желания.

О том, кто такие святые и зачем мы молимся святым, читайте в материале “Святые – кто они?”.

Как на самом деле понимается святость в церковной традиции, в чем состоит православное учение о святых? , – в материале “Кто такие святые”.

Подробнее о выборе святых в различных жизненных ситуациях читайте в материалах проекта “Как жили святые”

Почитание святых никак не умаляет величие Бога, если мы в них видим в них Его друзей, подвиги которых совершались силой Его благодати и ради любви к Нему. Именно поэтому прославление святых точно сформулировано в утверждении: «Дивен Бог во святых Своих». Благодать Святого Духа действует в них укреплением веры и решимостью на пути покаяния и несения креста, дает силы на борьбу с грехом и являет святую, преображенную Святым Духом личность.

Также в этот день Церковь чтит память иконы Божией Матери "Нерушимая стена". Икона в технике мозаики находится на стене над горним местом главного алтаря Софийского собора в Киеве. Названа «Нерушимая Стена» ввиду того, что 9 веков оставалась неповрежденной, несмотря на то, что и собор, и город неоднократно подвергались разрушению. Божия Матерь с воздетыми руками стоит во весь рост на четырехугольном золотом камне. Согласно местному преданию, Киев не погибнет, пока простирает над ним руки Божия Матерь «Нерушимая Стена».

Собор Всех Святых завершает сплошную неделю после праздника Троицы и предваряет период Петрова поста.

Каждый в крещении получает имя святого, который становится его молитвенником и хранителем. Мы обращаемся к угоднику Божию, в честь которого названы, в скорбях и житейских обстоятельствах, но важно открывать его для себя как друга, с которым мы связаны по любви и заботе о нас родителей.

11 июня - день памяти святителя Луки Крымского.

Тропарь святителю Луке (Войно-Ясенецкому), архиепископу Крымскому, глас 1

Возвестителю пути спасительного, / исповедниче и архипастырю Крымския земли, / истинный хранителю отеческих преданий, / столпе непоколебимый, Православия наставниче, / врачу богомудрый, святителю Луко, / Христа Спаса непрестанно моли / веру непоколебиму православным даровати // и спасение, и велию милость.

Кондак святителю Луке (Войно-Ясенецкому), архиепископу Крымскому, глас 1

Якоже звезда всесветлая, добродетельми сияющи, / был еси святителю, / душу же равноангельну сотворил еси, / сего ради святительства саном почтен был еси, / и во изгнании же от безбожных много пострадал еси / и непоколебим верою пребыв, / врачебною мудростию многия исцелил еси. / Темже ныне честное тело твое, от земных недр обретенное дивно, / Господь прослави, / да вси вернии вопием ти: / радуйся, отче святителю Луко, / земли Крымския похвало и утверждение.

Молитва

О всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов. Со умилением приклоньше колена сердец наших, и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чада отца молим тя всеусердно: услыши нас грешных и принеси молитву нашу к милостивому и человеколюбивому Богу, Емуже ты ныне в радости святых и с лики ангел предстоиши. Веруем бо, яко ты любиши ны тою же любовию еюже вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли. Испроси у Христа Бога нашего да утвердит чад Своих в духе правыя веры и благочестия: пастырям да даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей: право верующия соблюдати, слабые и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противныя обличати. Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и к вечному спасению полезная. Градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление. Скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и заступление. Подаждь нам всем твое архипастырское благословение, да таковое молитвенное ходатайство имущи, избавимся от козней лукаваго и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов. Настави нас на путь ведущий в селения праведных и моли о нас всесильнаго Бога, в вечней жизни сподобимся с тобою непрестанно славити Единосущную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

По материалам сайта журнала "Фома"

(далее…)Вселенская Троицкая родительская суббота

Троицкую родительскую субботу – особый день поминовения усопших – Православная Церковь отметит 3 июня 2023 года.

Свое название эта родительская суббота получила в связи с тем, что она приходится за день до великого двунадесятого праздника – дня Святой Троицы, Пятидесятницы.

Через пятьдесят дней после Пасхи верующие отмечают Троицу — день рождения Церкви. А накануне праздника, установленного в память о сошествии Святого Духа на апостолов, принято молиться не только об умерших близких, но обо всех усопших христианах. Поэтому Троицкая родительская суббота называется вселенской. В сам праздник Пятидесятницы прошения о милости к умершим также звучат во время особых коленопреклоненных молитв. Но совершать отдельное поминовение и посещать кладбища принято накануне.

В Троицкую родительскую субботу верующие приходят в храмы на особую вселенскую панихиду – «Память совершаемая всех от века усопших православных христиан, отец и братии наших». У Бога все живы. В Церкви мы ощущаем связь со всеми умершими христианами.

В Троицкую родительскую субботу в храмах совершаются заупокойные богослужения: вечером накануне — Парастас, а утром Литургия и панихида. Существует традиция также делать пожертвования и подавать милостыню на помин души. Можно приносить в храм продукты, которые будут использованы для нужд прихода и розданы людям, находящимся в сложной ситуации. А вот приносить еду на кладбище, куда многие верующие отправляются после храма, не нужно. Усопшим нужны не куличи, крашеные яйца и еще какие-то угощения на надгробиях, а наши память, молитва и вера в милосердие Божие.

Церковь еще раз призывает всех верующих усиленно помолиться о своих усопших родителях, родственниках и близких.

По материалам сайта журнала "Фома"

Вознесение Господне

В четверг 25 мая 2023 года, спустя 40 дней после Пасхи, православные христиане отметят великий двунадесятый праздник Вознесение Господне.

В этот день верующие будут вспоминать вознесение воскресшего Иисуса Христа в Царство Небесное, которое произошло на горе Елеон в присутствии апостолов и Божией Матери (Деян. 1, 1-12).

Согласно Евангелиям и книге Деяний, после Своего Воскресения Христос в течение 40 дней являлся апостолам и рассказывал им о Царствии Божием.

В последний день Своего земного пребывания Господь собрал апостолов в Иерусалиме и повелел им не расходиться, пообещав, что через несколько дней на них сойдет Дух Святой. На горе Елеон Христос дал последние обетования Своим ученикам, в т.ч. о Своем Втором пришествии, а затем, подняв руки, благословил их.

В момент благословения Он стал отдаляться от них и возноситься на небо, скрывшись в облаке. Ученики поклонились вознесшемуся Господу и еще долго продолжали стоять и смотреть на небо.

Тогда явились перед ними два ангела в белых одеждах и сказали: «Мужи галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, опять придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».

После этого ученики Христа возвратились в Иерусалим и оставались там все вместе, ожидая сошествия Святого Духа, что и произошло спустя 10 дней.

Суть праздника:

В день Вознесения произошло то, о чем Христос предупреждал еще первосвященника Каиафу накануне Своего распятия: Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией (Лк 22:69). Так и случилось: через сорок дней после Воскресения Господь вознесся на небо (Мк 16:19).

Под небом христиане понимают в данном случае тот духовный мир, в котором от века пребывает Бог и о котором трудно что-то рассказать обычным человеческим языком: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 Кор 2:9).

Один из важнейших постулатов христианской веры состоит в том, что Иисус Христос является одновременно и Богом, и человеком. Как Бог Он присутствовал в этом небесном мире всегда, а как человек — вошел в него в день Вознесения. С тех пор Спаситель пребывает на горнем престоле с человеческими душой и телом. С таким же телом, подчеркивает Иоанн Златоуст, которое Бог некогда создал из праха земного и о котором сказал, когда изгонял Адама из рая: прах ты и в прах возвратишься (Быт 3:19). Прожив жизнь абсолютно свято и целиком подчинив Свою человеческую волю Божественной, Христос исправил грех Адама (Церковь называет Его «новым Адамом») и сделал человека достойным взойти на высоту, немыслимую даже для ангелов.

Парадоксально, но, вознесшись на небо, Христос стал гораздо ближе к каждому из нас. Когда Он ходил по земле, то мог общаться лишь с теми, кто был с Ним рядом. Но с момента Вознесения Он — опять же, как человек, а не только как Бог! — пребывает в вечности и в любой точке пространства мы можем Его ощутить, так что совершенно понятными становятся слова апостола Павла: Господь близко (Флп 4:5).

Вознесение Христово открывает перспективу вхождения в эту вечность и для нас. От апостола Павла мы знаем, что в день Второго Пришествия Спасителя восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем (1 Фес 4:17). Очевидно, с нами «произойдет нечто подобное тому, что произошло… с Самим Господом на горе Елеонской», делал вывод архиепископ Херсонский Иннокентий (Борисов). А святитель Николай Сербский (Велимирович) уподоблял вознесшегося Христа «орлу, что прокладывает путь своим орлятам», или «ласточке, что летит впереди, указывая путь стае».

По материалам сайта журнала "Фома"

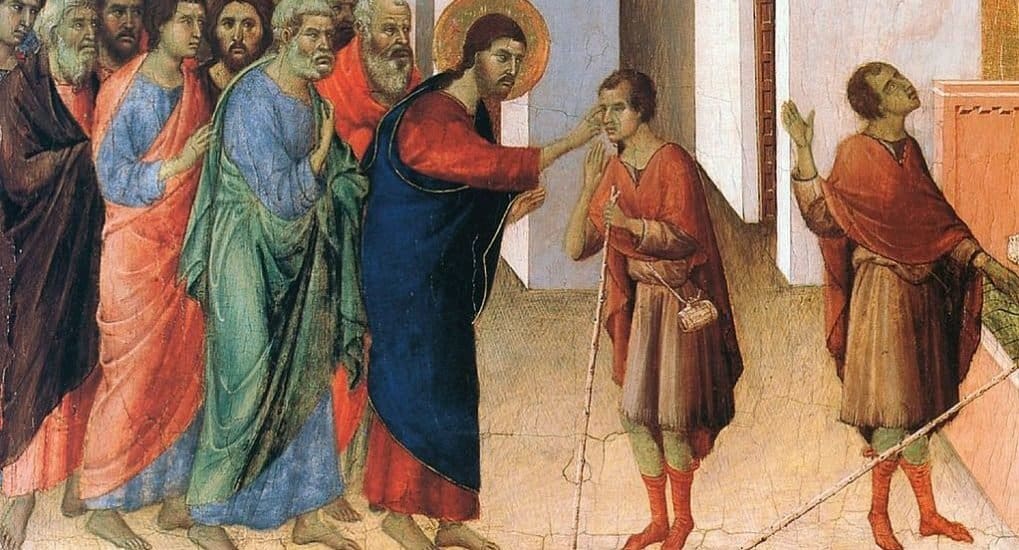

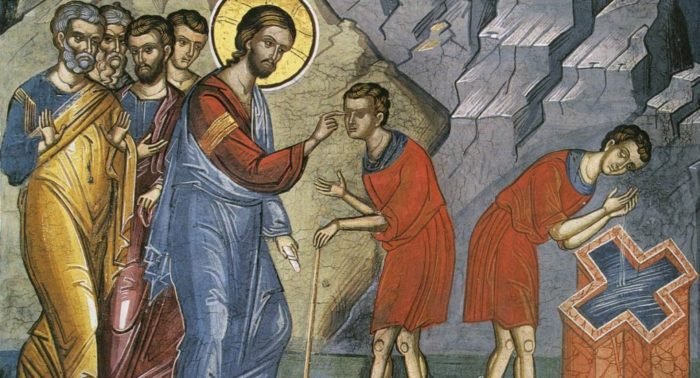

Чудо исцеления слепорожденного

И это еще одно чудо, которое совершил Христос в субботу. Такая Его последовательность продиктована желанием показать людям пагубность бездумного исполнения правил и обрядов: суббота для человека, а не человек для субботы (Мк 2:27).

Об исцелении слепорожденного рассказывает 9-я глава Евангелия от Иоанна. Только что Христа хотели побить камнями за Его проповедь в храме, и Он ушел прочь. И вот, идя вместе с учениками, увидел слепого, просящего милостыню. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии (...) Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: Пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим.

Фарисеи и храмовые служители в чудо не верят и, допрашивая то родителей слепорожденного, то его самого, пытаются выяснить, в чем подвох, и уличить их во лжи! Но в итоге исцеленный в простодушии своем обличает своих допросчиков, говоря: ...Это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Уязвленные фарисеи выгоняют его с раздражением: Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь!

Христос, узнав, что его выгнали, Сам находит его и спрашивает: Ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.

У этого события, конечно, есть духовная параллель, о которой идет речь в богослужебных текстах: духовные глаза человеку может открыть только Христос. А те, кто бахвалится прекрасным духовным зрением, то есть знанием и праведностью, могут оказаться слепы.

И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас (Ин 9:30–41).

В середине Недели о слепом, в среду, происходит Отдание праздника Пасхи. Отдание есть у любого праздника. В данном случае это означает завершение празднования Пасхи и подготовку, «перенастройку», на приближающееся Вознесение Господне (которое в этом году празднуется 25 мая).

Как соотносится чудо исцеления слепорожденного с нашей жизнью, если большинство людей на земле все-таки зрячие? Нужно ли нам исцеление? И если да, то от чего?

Из Евангелия недели о слепом мы знаем, что несчастный обратился за помощью, и Христос исцелил его. Зачем Господь наложил брение на очи, если влажный песок и земля могут ослепить и здоровые глаза? Почему за чудо исцеления Спасителя не благодарили, а обвиняли? Неужели настолько важно, что прозрение произошло не по принятым правилам?

Подробнее о понимании слепоты духовной и физической читайте в наших материалах:

• Слепоглухие — самые одинокие люди на свете

• «За что?» или «для чего?» — в материале Сергея Худиева о слепорожденном

• Почему Бог допускает? — ответы священников

Тропарь Недели о слепом

Собезначальное Слово Отцу и Духови, / от Девы рождшееся на спасение наше, / воспоим, вернии, и поклонимся, / яко благоволи плотию взыти на крест, / и смерть претерпети, / и воскресити умершия / славным воскресением Своим.

Кондак Недели о слепом

Душевныма очима ослеплен, к Тебе Христе прихожду, якоже слепый от рождения, покаянием зову Ти: Ты сущих во тме свет пресветлый.

По материалам сайта журнала "Фома"

История встречи Христа и самарянки: как зло может быть обращено в добро

История о самарянке, как бриллиант, играет разными гранями, но мы в этот раз посмотрим на нее с одной стороны — как на историю о благодати. Вспомним Евангельский рассказ:

«Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются. Полностью историю о самарянке читать здесь.

* * *

Самарянка приходит к колодцу днем, в жару, а не утром, как обычные домохозяйки — очевидно потому, что она не хочет попадаться на глаза односельчанкам. У нее, как сказали бы сейчас, «все сложно», а почтенные замужние женщины, особенно в патриархальных обществах, склонны ненавидеть «гулящих» лютой ненавистью — опасаясь за своих мужей. Она охотно не ходила бы к колодцу вообще — она просит Господа, «чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать», но жажда гонит ее за водой.

Жажда — одна из тем этого повествования и одна из важных тем Писания вообще. Как говорит Пророк,

«Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко».

(Ис 55:1)

Эта женщина жаждет воды; но она жаждет и чего-то другого — не менее необходимого для жизни, чем вода.

Самарянка имела пять мужей — едва ли она овдовела пять раз подряд, скорее речь идет об отношениях, которые оканчивались разрывом. Ни один из этих мужчин не мог или не хотел ответить на ее потребность в любви, признании и защищенности. Ее потребностью в этом пользовались — и шли дальше. Сначала был период любви, надежды, что вот, наконец, жизнь началась, потом она опять оказывалась у разбитого корыта — жизнь была похожа на воду, которая не утоляет жажду, или утоляет ее на короткое время. Потом она смирилась с тем, что хоть кто-то будет рядом с ней — даже если он ведет себя совсем не как муж.

Евангелие многослойно; и конечно, у этой истории есть прямой, буквальный исторический смысл — речь идет о конкретной женщине, с конкретным лицом и именем, которую встретил Иисус в конкретной точке времени и пространства. Но у евангельских событий есть еще одно измерение — это история о человеческой душе, которая ищет сначала счастья, потом хотя бы утешения, потом хотя бы облегчения, и не находит — потому что подлинное счастье найти можно только у Бога.

Как говорит Пророк Иеремия,

«Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды».

(Иер 2:13)

Бедная женщина долго искала воды в разбитых водоемах — и вот ее встречает Господь.

Иисус говорит ей «все, что она сделала» — и это отнюдь не льстит самолюбию. Но Он говорит это явно как-то иначе — не так, как говорили кумушки у колодца. Кажется, Он обличает ее непутевую жизнь, но это обличение приносит неожиданный плод — она не чувствует себя уязвленной, униженной, отброшенной. Напротив, она решительно идет к односельчанам (тем самым людям, избегая встречи с которыми она пришла к колодцу именно в полдень) и смело проповедует им. «Все, что она сделала», то, что было предметом позора, унижения, вины, обернулось чем-то другим. Иисус видит ее насквозь — но не осуждает и не отвергает ее; вся история ее падения, греха и бесчестья, неправд, которые она сделала и неправд, которые она потерпела от других, оказывается частью чего-то огромного, таинственного и прекрасного — истории ее спасения и спасения всего мира.

Как Иосиф в книге Бытия говорит своим братьям:

«вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро».

(Быт 50:20)

Зло, которое потерпела эта женщина, зло, которое она совершила, Бог таинственным образом обращает к добру. Ее грехи не просто прощены; она встречает Христа на своем жизненном пути — и благодаря этому оказывается, что этот путь вел к Нему.

Так бывает — человек становится наркоманом, докатывается до дна, и из глубины взывает к Богу, и Бог вытаскивает его, а история его падения и спасения оборачивается к назиданию и пользе для многих. Или человек совершает преступление, попадает в тюрьму, и там раскаивается перед Богом — тогда Бог берет его грех и его несчастье, и обращает его к спасению. Или абортмахер раскаивается в том зле, которое творил, и становится борцом за жизнь — и Бог использует его прежний страшный опыт в этой новой борьбе.

Удивительная особенность новозаветных повествований — они не скрывают немощи, падений и грехов людей Божиих. Апостолы спорили из-за почетных мест по правую и левую руку, и разбежались, когда Иисуса схватили; святой Петр три раза отрекся; святой Павел был жестоким гонителем. Зачем Апостолы рассказывают об этом? Не подрывает ли это их учительный авторитет? Обычно все мы стремимся показать себя в наилучшем свете, и предать милосердному умолчанию наши грехи и провалы — почему Апостолы говорят о них вполне охотно?

Апостол Павел объясняет, почему:

«Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной».

(1 Тим 1:16)

Благая весть говорит о том, что люди, павшие и опозорившиеся, далеко заблудившиеся и измученные, могут прийти к Господу Иисусу — и Он преобразит историю их падения в историю Своей милости.

Это благодать Божия — которая находит сломленных, потерянных, глубоко раненных своими и чужими грехами людей, и дает им достоинство, радость и новую жизнь. Жизнь, которой они делятся с другими — так, что вода, которую дает Христос, делается в них источником воды, текущей в жизнь вечную.

Сергей Худиев сайт журнала "Фома"

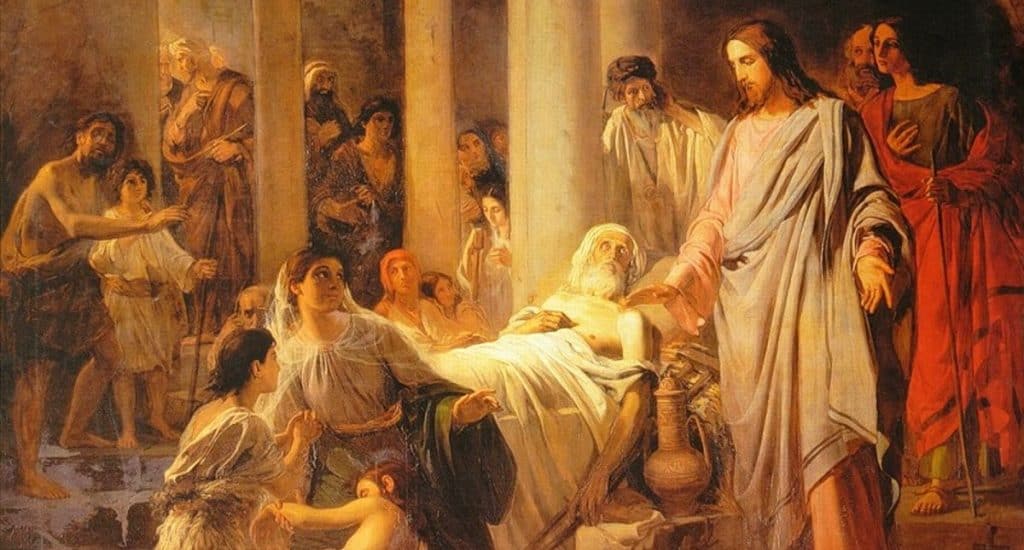

Неделя 4 по Пасхе, о расслабленном

Связь с Пасхой тем предыдущих трех недель (Светлая, Антипасха, Жен-мироносиц) совершенно очевидна. Но почему вдруг в воскресенье четвертой недели после Пасхи мы вспоминаем историю об исцелении Христом расслабленного? Дело в том, что четвертая неделя — это «экватор» между Пасхой и Пятидесятницей, днем сошествия Святого Духа на апостолов. В эту неделю празднуется Преполовение Пятидесятницы, т. е. полпути отделяет нас от Пятидесятницы, или Дня Сошествия Святого Духа. И все события после своего рода «экватора» и до этого великого праздника Церковь отмечает постольку, поскольку они имели место как раз во время иудейской Пятидесятницы.

Но вернемся к евангельской истории! 38 лет, говорит Евангелие (Ин 5:1-16), расслабленный (т. е. парализованный, обездвиженный человек) страдал от своей болезни. Христос находит его лежащим у Овчей купели в Иерусалиме. Овчая купель, или Вифезда, — это, вероятнее всего, два искусственных водоема, вырытых еще в VII веке до нашей эры у Овечьих ворот в Иерусалим (через них в город приводили жертвенных животных, недалеко от них располагался и рынок, где можно было купить овец для жертвоприношения — отсюда и название).

Раз в год Ангел Господень… сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. В надежде на это чудо вокруг лежало множество больных. Среди них и этот человек. Христос, подойдя к нему, спросил: "Хочешь ли быть здоров?" Больной отвечал Ему: "Так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня". Иисус говорит ему: "Встань, возьми постель твою и ходи". Больной тут же встал, взял постель свою и пошел, совершенно исцелившись!

Чудо произошло в субботу, когда по Закону Божьему необходимо воздерживаться от любой деятельности, в которой нет острой необходимости. Это предписание Закона было доведено до крайности, так что и ступить лишний шаг считалось грехом. Тем более такое дело, как исцеление в субботу, не могло не возмутить иудейских священников и старейшин. Придя в ярость при известии о совершенном чуде, они уже придумывали способ убить Иисуса, за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу.

Судьба исцеленного Христом в этот день человека нам доподлинно неизвестна. Все, что говорит о нем евангелист Иоанн, так это то, что позднее Христос встретил его в храме и сказал: «Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже».

В текстах богослужения Недели о расслабленном наши души сравниваются с расслабленным, и причина болезни одна — грех, и исцеление только одно — Христос. В переводе на русский кондак праздника звучит так:

Душу мою, Господи, от грехов всяческих и от дел недолжных тяжко расслабленную, воздвигни божественным Твоим попечением, как и расслабленного воздвиг Ты некогда, дабы я, спасенный, взывал Тебе: «Слава, Христе Милостивый, могуществу Твоему!»

Еще одна параллель: если Ангел лишь раз в год сходил в Овчую купель, давая возможность только одному человеку исцелиться, то сошедший на землю Христос через воды крещения дарует исцеление души и тела любому, кто захочет сделать шаг навстречу Ему.

Источник: сайт журнала "Фома"

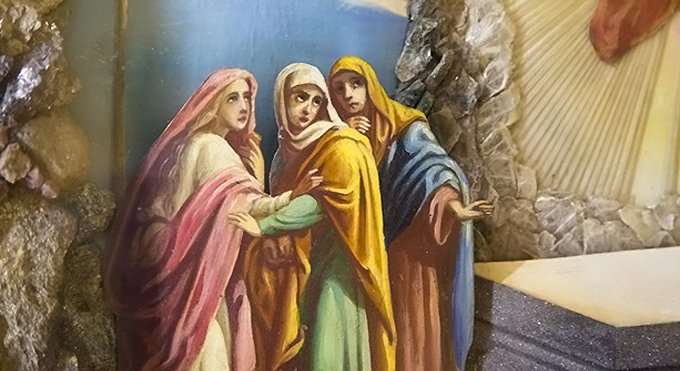

Память святых жен-мироносиц

30 апреля 2023 года Церковь вспоминает святых жен-мироносиц

Этот праздник посвящен обычным женщинам — Христовым ученицам, неотступно следовавшим за своим Учителем и не оставившим Его даже в те минуты, когда большинство апостолов попросту разбежались. И событие, воспоминаемое в этот день, тоже, на первый взгляд, самое обыденное — не успев совершить погребальный обряд над умершим Спасителем из-за приближавшейся субботы, женщины на третьи сутки после Его крестной смерти поспешили к гробу. С собою они несли миро — дорогое пахучее масло — и шли к могиле помазать тело Иисуса.

Верили ли они в то, что снова увидят Господа живым? Вряд ли. Как и для остальных учеников, арест, распятие и смерть Иисуса были для них своеобразным финалом — с казнью Христа эти хрупкие женщины утратили значительный смысл дальнейшего существования. Конечно, они продолжали жить ради своих семей, но жить так, как раньше, полноценно, каждый день общаясь с Учителем, уже было невозможно. И все же любовь — безусловная и безграничная — подняла мироносиц среди ночи и заставила бежать к месту погребения Христа. Сердце словно говорило им: «Спешите, и вы увидите то, что радикально изменит вашу жизнь, сделает ее более осмысленной и глубокой, чем ранее — в минуты наибольшей радости».

Огромная чистая вера святых женщин была вознаграждена. Когда они приблизились к могиле, только лишь тут вспомнив, что вход в погребальную камеру завален тяжелым камнем, то увидели, что пещера открыта. Едва преодолевая охватившее их оцепенение, они заглянули вовнутрь и встретили ангела, который говорил им, что Тот, Кого ищут мироносицы, воскрес и ждет их в Галилее. Скорее всего, другой на месте этих женщин смутился бы, решив, что все виденное им — галлюцинации и плод воспаленного воображения. Но ученицы Христовы поверили сразу и безо всякого сомнения — получив благую весть, они бросились обратно в город, к апостолам, которые сидели в доме и там переживали обрушившееся на них горе. Еще больше вера женщин укрепилась, когда на обратной дороге они увидели самого воскресшего Господа.

У гроба осталась лишь Мария Магдалина, которая либо пришла не со всеми, либо просто решила побыть наедине, чтобы лучше понять случившееся. Она еще не до конца осознала величие этого момента, и когда перед ней появился человек, подумала, что перед нею садовник, и стала спрашивать у него, куда исчезло тело Учителя. Но садовник назвал ее по имени, причем сделал это так, как делал только один Человек на земле. Перед нею стоял Сам Христос — живой, воскресший, реальный! Радости женщины не было предела — она своими глазами видела Того, Кого еще пару дней назад безутешно оплакивала вместе с другими ученицами.

Потом Господь явился остальным — апостолам, ученикам, другим Своим спутницам, которые все три года Его проповеди были с Ним. Но первым радостную новость о Воскресении Спасителя узнали именно они, мироносицы — женщины, которые не побоялись ни преследования старейшин, ни возможной грубости римской охраны, которая до момента явления ангела стерегла гроб Спасителя, ни других опасностей, подстерегающих человека ночью. Ученицами двигала любовь — та самая любовь, которой их учил Господь, и которая не ведает никаких преград — даже смерти.

День жен-мироносиц в Православии считается аналогом 8 марта. Только вместо сомнительного идеала женщины-революционерки и феминистки-бунтарки Церковь восхваляет совсем иные качества наших матерей, супруг, сестер и подруг. Прежде всего, это великая жертвенность, самозабвенность, верность, любовь и живая пламенная вера, могущая всё преодолеть. Те самые вера и любовь, которые в полной мере доступны лишь немощному женскому естеству, и которые светят даже в самой беспросветной тьме.

Сколько мироносиц было всего — мы доподлинно не знаем. Евангелие просто перечисляет их по именам, и только лишь нескольких женщин называет более-менее конкретно. Церковная традиция усвоила звание мироносиц семи или восьми ученицам Христа. Все они впоследствии стали пламенными проповедницами и потрудились наравне с другими апостолами. А Магдалина и вовсе удостоилась чести называться равноапостольной — то есть имеющей ту же славу и понесшей тот же крест, что и другие ученики-мужчины.

Богородица

Традиционно Пресвятая Дева не входит в число жен-мироносиц, но некоторые толкователи считают, что «Мария Иаковлева» (Мк 16: 1) и «другая Мария» (Мф 28: 1) — это и есть Мать Христа. Дело в том, что Она после смерти своего мужа Иосифа взяла на попечение его младших детей от первого брака, и вполне законно считалась матерью Иакова. Но даже если Богородица и не была среди мироносиц, Она все равно считается первой, кто получил весть о Воскресении Сына — согласно преданиям, ангел явился Ей лично и рассказал самую главную новость на свете.

Пречистая некоторое время жила в Иерусалиме в доме апостола Иоанна Богослова, которому Господь еще на Голгофе доверил заботу о Своей уже немолодой Матери. После ухода апостолов на проповедь, Ей тоже достался жребий миссионерства. Изначально это были земли современной Грузии, но туда попасть Святая Дева так и не смогла. Местом Ее апостольства стал Афон, куда Она попала после шторма, по пути в гости к епископу Лазарю, который жил на Кипре. Некоторое время Богородица жила в Эфесе. Умерла в Иерусалиме, похоронена там же — в Гефсиманском саду. Однако тела в Ее гробнице нет — предание гласит, что Сын на третий день после кончины вознес Ее в небесную славу вместе с телом.

Мария Магдалина

Сведения об этой женщине путаные. Одни усматривают в ней знаменитую евангельскую блудницу, которую Христос спас от избиения камнями и которая помазала Ему ноги дорогим маслом. Другие видят в ней простую еврейку, исцеленную Христом от тяжкого недуга одержимости и бесноватости. После выхода апостолов на проповедь она пренебрегла всеми тогдашними нормами (женщине запрещалось проповедовать самой) и в одиночку ходила из города в город, возвещая всем о воскресшем Учителе. По одной версии жития, Магдалина окончила свои дни в доме Иоанна Богослова в Эфесе, дожив до глубокой старости. Другие варианты биографии говорят о том, что Мария конец жизни провела в покаянии, около тридцати лет живя в пещере близ Марселя. Перед смертью, согласно западным житиям, Магдалину причастил случайно забредший к ней священник. Он же и похоронил святую.

Марфа и Мария, сестры Лазаря

Сведения об этих женщинах очень скудны. Вместе с братом, которого некогда воскресил Сам Христос, они перебрались из Иерусалима на Кипр, где помогали Лазарю нести епископское служение. Где, когда и как умерли святые сестры — неизвестно.

Иоанна

Она была женой Хузы — одного из чиновников при дворе правителя Галилеи Ирода Антипы. Иоанна занимала очень высокое положение, обладала большим влиянием и связями. В дни проповеди Христа именно Иоанна брала на себя львиную долю расходов апостольской общины, заботясь о пропитании и всем необходимом для Господа и Его учеников. Есть версия, что такая щедрость столь знатной дамы неслучайна — по мнению ряда толкователей, сын царедворца, исцеленный Христом (Ин. 4: 46 — 54), был ребенком Иоанны, и благодарная женщина после этого служила Спасителю всем, чем могла.

С ее именем связана история головы Иоанна Крестителя. Как известно, за свои обличения в адрес Ирода Предтеча сначала подвергся аресту, а затем был обезглавлен по навету Иродиады — Иродовой сожительницы. После того, как нечестивая женщина надругалась над главой ненавистного ей пророка, она выбросила свой «трофей» на свалку. Иоанна, видя все это и глубоко скорбя о смерти Предтечи, тайно ночью отрыла главу, положила ее в глиняный сосуд и погребла на горе Елеонской, в одном из поместий Ирода.

Мария Клеопова

О ней практически ничего не известно. Была одной из родственниц Христа. По одной версии, Мария приходилась не то дочерью, не то женой Клеопе — брату Иосифа Обручника. Другая версия, весьма маловероятная, говорит о том, что эта женщина была сестрой Пресвятой Богородицы.

Мария Иаковлева

С этой женщиной больше всего неясностей. По преданиям, она являлась младшей дочерью Иосифа Обручника, находилась в очень теплых отношениях с Богородицей и была, по сути, Ее ближайшей подругой. Вполне вероятно, что это и есть Мария Клеопова. Иаковлевой она стала называться потому, что один из ее сыновей — Иаков — входил в число апостолов.

Сусанна

Самая загадочная из мироносиц. Она служила Христу от своего имения, то есть, видимо, была довольно обеспеченной. Больше о ней неизвестно ничего.

По материалам сайта журнала "Фома"