Прощёное воскресенье

В воскресенье 26 февраля в 2023 году Церковь напоминает нам о событиях изгнания Адама и Евы из рая. Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Прощеным. В этот день принято испрашивать прощения друг у друга, а также самим прощать. Заговенье на Великий пост для тех, кто собирается его соблюдать, означает, что 26 февраля — последний день, когда разрешена непостная пища.

Последняя неделя перед постом, Масленица (хочу напомнить, что в переводе на английский или на латынь это слово звучит как «карнавал», состоящее из слов «мясо» и «прощай») — самая приуготовительная: мы прекращаем есть мясную пищу и постепенно входим в пространство Великого Поста. Поэтому ко дню, когда совершается чин прощения, когда песнопения сменяются минорными и постными и звучит прокимен «Не отврати лица Твоего от отрока Твоего», когда священнослужители переоблачаются из светлых одежд в темные, — мы приходим уже подготовленными.

Даже сам строй масленичной недели, со всеми ее народными названиями — золовкины посиделки, тещины вечерки — как раз говорит нам о том, что в эти дни желательно, по нынешним меркам хотя бы позвонить, а лучше все-таки навестить своих родных и близких, чтобы примириться.

Чин прощения на самом деле совершается не только в Прощеное воскресенье, но и на протяжении всего Великого поста. Каждый день в храме священник обращается к народу: «Простите меня, отцы, братия и сестры, еже согреших пред вами словом, делом или помышлением…» и получает ответ: «Бог простит, и нас прости!». В заключение священник произносит: «Благодатию Своею Бог да простит и помилует всех нас».

Получается, что Прощеное воскресенье, с одной стороны, знаменует окончание многонедельной подготовки к Великому посту, а с другой, начало Великого поста, важной целью которого является наше примирение с Богом и людьми.

Хотелось бы подчеркнуть, что значит прощение. Слово это обозначает не только прощение обиды. Бывает, что какой-то глубинной обиды между людьми вовсе нет, а отношения натянутые, непростые. Тут уместно вспомнить, что слова «простить» и «просто» однокоренные неслучайно: очень важно, чтобы между нами и нашими близкими не было каких-то внутренних или внешних сложностей. Продолжение на сайте "Православие.ру

Подробнее о прощении читайте в материалах журнала "Фома":

• Обида, чувство вины, прощение: что нужно знать каждому?

• У кого надо просить прощения в Прощеное воскресение?

• Как научить ребенка прощать?

(далее…)

Масленица и сказочный спектакль

25 февраля, в субботу, в 12.00 приглашаем семьи, детей и подростков на праздник "Семейный БазАрт", который состоится на площадке и в зале храма Казанской иконы Божьей Матери (Верхнепортовая, 74). На празднике детей и взрослых ждут новые знакомства, подвижные игры на воздухе, о происхождении праздника Масленицы, расскажет настоятель храма Ростислав Мороз. Вас ждёт интересная информация о подростковом клубе отделения "Семь-Я", где подростки могут с пользой проводить досуг. Завершится праздник показом спектакля "Снежная Королева", в исполнении театральной студии "Алые паруса". Всем гарантировано отличное настроение и угощение чаем с блинами.

Вход свободный

(далее…)

Сретенье Господне

15 февраля 2023 года, в день празднования Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в храме Казанской иконы Божией Матери иерей Дионисий Гордеев в сослужении иерея Романа Бурдинского и иеродиакона Феофана (Федосеева) совершил Божественную литургию.

Богослужебные песнопения исполнил приходской хор под управлением Юлии Сухановой.

На сугубой ектении иерей Дионисий вознес молитвы ко Господу о Святой Руси и завершении строительства Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Владивостока.

Многие прихожане, несмотря на рабочий день, нашли возможность посетить храм в этот светлый праздник и большинство из присутствующих подошли к Святой Чаше.

По окончании Божественной литургии было совершено славление празднику.

Иерей Дионисий Гордеев произнес проповедь об истории и значении праздника Сретения: в этот день вспоминают события, произошедшие в самом начале истории Нового Завета (Лк 2:22-39).

[modula id="3063"]

(далее…)

Сокровенные места Святой Земли

Количество святых мест на Святой Земле столь велико, что вся она становится одной большой святыней. Здесь многовековая библейская история воплощена в храмах и руинах, материализуются евангельские события, и паломник, ступая на землю, по которой ходил Христос, начинает по-новому ощущать значение и масштаб описанного в священных текстах. Всё столько раз прочитанное переживается здесь в реальном времени.

По благословению настоятеля храма протоиерея Ростислава Мороза 19 февраля, по окончании Божественной литургии (приблизительно в 12 часов) в зале Казанского храма состоятся "ЗаДушевные беседы" иеродиаконом Феофаном (Федосеевым). Отец Феофан расскажет и покажет слайды святых мест Святой Земли.

Вход свободный.

(далее…)

«Покаяния отверзи ми двери»

Недели подготовительные к Великому посту. 5 февраля, впервые в этом году на воскресной утрене будут исполнены стихиры «Покаяния отверзи ми двери...», которые мы будем слышать за Богослужением до воскресенья пятой недели Великого поста.

За три недели до поста Церковь начинает готовить к нему верующих особыми чтениями и песнопениями. В каждом воскресном Евангелии мы слышим поучительные истории о пагубности греха и неотвратимости ответа за него, о силе покаяния, прощения и великом милосердии Божием. «Образ за образом проходят перед нами евангельские люди, которые являют, что стоит между нами и жизнью вечной, открывающейся уже здесь, на земле…» Так передает значение подготовительных недель митрополит Антоний Сурожский.

Характер богослужений постепенно меняется, становится более покаянным. В привычный порядок вплетаются песнопения из Постной Триоди – сборника великопостных гимнов и молитв. На протяжении трех седмиц (две из них сплошные) смягчаются или отменяются постные дни. Последняя, Сырная седмица, которую называют также Масленицей, проходит уже без мяса.

Каждая подготовительная неделя имеет особое название – в соответствии с тем, какое читается Евангелие в воскресный день.

5 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, на Литургии будет читаться одноименная евангельская притча (Лк 18, 10-14). Мытарь олицетворяет собою искренне кающегося грешника, а фарисей – человека внешне благочестивого, но не видящего своих грехов и мнящего себя праведным. По словам Господа, мытарь более оправдан перед Ним, чем фарисей, «ибо всякий, возвышающий сам себя, уничижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк 18, 14).

12 февраля – Неделя о блудном сыне

На Литургии читается отрывок из Евангелия от Луки о сыне, который покинул отчий дом, промотал наследство, но затем раскаялся и вернулся (Лк 15, 11-32). Отец, скорбевший о потерянном чаде, принимает его с радостью. Притча говорит о нашей немощи и великом милосердии Божием, иносказательно описывая отношение Бога к падшему человеку. На утрене воскресенья хор впервые исполняет 136-й псалом «На реках Вавилонских» – плач евреев в плену вавилонском. Он напоминает о том, что мы – пленники греха и что освобождение от этого рабства лежит через решительную борьбу с ним, через покаяние.

18 февраля – Вселенская родительская мясопустная суббота

В субботу мясопустную перед воспоминанием Страшного Суда Христова, на котором предстанут все живые и умершие, Церковь совершает поминовение всех «от Адама до днесь усопших в благочестии и правой вере». Молится о всех христианах, отошедших в Вечность, и особенно – о людях, умерших насильственной смертью и не получивших обычного отпевания. Это поминальное богослужение открывает череду родительских суббот, которые будут совершаться во 2-ю, 3-ю и 4-ю седмицы Великого поста. Родительская суббота – богослужение редкое, бывает лишь несколько раз в году: кроме мясопустной есть еще Троицкая и Димитриевская субботы.

19 февраля – Неделя о Страшном Суде, Мясопустная

На Литургии читается отрывок из Евангелия от Матфея, в котором напоминается о втором пришествии Христа и предстоящем Страшном суде (Мф 25, 31–46). В стихирах и тропарях службы изображаются ужасные последствия беззаконной жизни, когда грешники предстанут перед нелицеприятным («неумытным») судом Божиим. В то же время в евангельском чтении указаны дела любви и милосердия, по которым Господь преимущественно произнесет Свой Суд. Каждый может напитать алчущего, напоить жаждущего, посетить больного и узника и сотворить другие дела милосердия. Завершая притчу, Господь говорит: «Так как вы не сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то не сделали и Мне». (Мф 25, 40).

В этот день последний раз перед Пасхой на трапезе разрешается мясо (заговенье на мясо). На утрене звучат сугубо великопостные песнопения из Покаянного канона Андрея Критского – «Помощник и Покровитель…». Подготовка к посту подходит к завершению.

20–25 февраля – Сырная седмица, Масленица

Нет ограничений на вкушение яиц, рыбы и молочных продуктов. Молитвы из Постной Триоди употребляются каждый день. В среду и пятницу Литургии не положено, как во время Великого поста. Во вторник в конце вечерни впервые читается молитва Ефрема Сирина «Господи и Владыка живота моего» с земными поклонами. После вечерни во вторник и четверг служится великое повечерие, тоже с земными поклонами.

26 февраля – Неделя Сыропустная, Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье

Уже у самых «врат Четыредесятницы» Церковь вспоминает «от пищи ниспадение Адамово» – изгнание прародителей из рая за непослушание и невоздержание. Изображению этого события посвящены песнопения вечернего и утреннего богослужений. Мы слышим плач Адама о рае, видим бедствия, в которые ввергла человечество страсть себялюбия и плотоугодия. Этим подчеркивается важность наступающего поста. «Адам из рая отгонится, пищи причастився, яко преслушник» мы же «рая жители быти возжелевше, изменимся от неполезныя пищи, и Бога зрети желающе, Моисейскую четверицу десятиц постимся…» (Утреня, 3-я стихира на хвалитех).

В евангельском чтении на Литургии (Мф 6, 14-21) говорится о необходимом условии для прощения наших грехов: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф 6, 14-15).

Даётся и правильный образ пощения: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися… А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6, 16-17).

В этот день последний раз перед Пасхой вкушают пищу животного происхождения (Заговенье на Великий пост). После вечерни, а в приходской практике иногда и после Литургии совершается чин прощения. Подобно древним монахам, люди просят друг у друга прощения за все обиды, дабы с мирной душой войти в пост. Последний раз поётся 136-й псалом. В песнопениях службы звучит напоминание о цели предстоящего поста – встрече Пасхи. На вечерне священники переоблачаются в одеяния чёрного цвета – это первое великопостное богослужение.

27 февраля – начало Великого поста.

* * *

«Неделя» в переводе с церковно-славянского – воскресенье. В этот день не работают – «не делают», он посвящен Богу, в соответствии с четвертой заповедью Закона Божия. Семь календарных дней по- церковно-славянски – «седмица».

Источник: Соболева Татьяна Филипповна – искусствовед, журналист, преподаватель

(далее…)

«Камо грядеши?»

Вопросом «Камо грядеши?» («Куда идёшь» по-церковнославянски) встретил Воскресший Христос апостола Петра, уходящего из горящего Рима, от Нерона уже начавшего ужасные гонения на христиан.

* * *

29 января Православная Церковь отмечает день поклонения честным веригам святого и всехвального апостола Петра.

Эта святыня связана с двумя фрагментами из жизни апостола Петра. Один из них описан в книге «Деяния святых апостолов». Примерно в 42 году Ирод Агриппа узнал о том, что последователи Иисуса объединились в «назаретскую секту», как говорили в те времена. Ирод «убил Иакова, брата Иоаннова, мечом» (Деян. 12:2), вскоре был схвачен и заключен в темницу Петр. В книге о деяниях апостолов отдельно указано, что Петр был скован двумя цепями. Ночью же свершилось чудо. В темницу явился Ангел, пробудил апостола, и «цепи упали с рук его» (Деян. 12:7). Петр встал, оделся и ушел из темницы. Сам он не понимал, видение это или реальность. Осознание пришло только когда он оказался у дома собратьев-христиан, у дома «Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились» (Деян. 12:12).

Спустя годы, когда апостол Пётр был главой Римской христианской общины, в 64 году, в ночь на 19 июля, в Риме случился великий пожар. Императору Нерону необходимо было найти виновных, ими и стали христиане.

Согласно преданию, Петра предупредили о возможности быть схваченным и попросили покинуть город. Ночью он вышел из Рима, но увидел идущего навстречу Христа. Апостол спросил своего Учителя: «Куда идешь, Господи?» (Камо грядеши, Господи?). На что Христос ответил: «Если ты оставляешь народ мой, я иду в Рим, на новое распятие». После этого Христос вознесся в небо, а Петр, устыдившись своей слабости, вернулся в Рим, где был заключен в Мамертинскую темницу и принял мученическую смерть на кресте. Однако он просил распять его не как Христа, а вниз головой, считая себя недостойным умереть так же, как Учитель.

Так о каких же веригах идет речь – о тех, от которых Петра освободил Ангел, или о тех, которые надели на апостола стражники Нерона? То, что, что христиане сохранили вериги, вполне естественно: апостол Петр почитался уже в раннехристианских общинах. Даже его тень исцеляла – настолько сильна была Благодать Святого Духа, исходившая от апостолов. После смерти апостола Петра вериги также пользовались почитанием: по молитвам от них получали исцеление люди с тяжелейшими недугами. Уже во II веке Папа священномученик Александр установил праздник апостола Петра.

Святая благоверная царица Евдокия примерно в 437-439 году выкупила вериги апостола Петра, те самые, которые были описаны в «Деяниях святых апостолов». Часть цепей она отправила в Константинополь, часть - Папе Льву I, а часть – дочери Евдоксии, которая была супругой императора Западной Римской империи Валентиниана III. Именно Евдоксия возвела в Риме храм Святого Петра: полученные из Иерусалима вериги были объединены с теми, которыми апостол Петр был скован в Мамертинской тюрьме. Там честные вериги пребывают до сих пор. Части же, посланные в Константинополь и Папе Льву I были позже разосланы во многие храмы по всему миру.

* * *

«Камо грядеши» - прекрасная христианская книга классика польской литературы Генрика Сенкевича (1846–1916). О книге читайте в материале журнала «Фома».

Есть и прекрасный фильм с таким же названием.

Фото www.palomnik.it

(далее…)

Приглашаем на Рождественский концерт «Дары волхвов»

15 января 2023 г. в 13.00 в зале духовно-просветительского центра храма Казанской иконы Божьей Матери (ул.Верхнепортовая, 74) состоится праздничный Рождественский концерт "Дары волхвов" с участием воспитанников воскресной школы, юных артистов ДК "Традиции и современность", творческих коллективов г.Владивостока.

Вход свободный.

(далее…)

Рождественский пост

Почти кончился ноябрь. Впереди декабрь, кажется, что уже совсем скоро новогодние каникулы — праздник радости и света. Ожидание Нового года и Рождества — всегда предвкушение чуда, подарков, хороших перемен... Магазины перед праздником полны весёлой суетой, родные и друзья будут приходить в гости, поздравлять, угощать самыми вкусными блюдами. И вот посреди этого веселья Церковь из года в год говорит нам, что время перед Рождеством — не для гуляний и веселья, а... для поста. Почему? Зачем накануне такого радостного праздника изнурять себя воздержанием? Ради чего это делается?

Почти кончился ноябрь. Впереди декабрь, кажется, что уже совсем скоро новогодние каникулы — праздник радости и света. Ожидание Нового года и Рождества — всегда предвкушение чуда, подарков, хороших перемен... Магазины перед праздником полны весёлой суетой, родные и друзья будут приходить в гости, поздравлять, угощать самыми вкусными блюдами. И вот посреди этого веселья Церковь из года в год говорит нам, что время перед Рождеством — не для гуляний и веселья, а... для поста. Почему? Зачем накануне такого радостного праздника изнурять себя воздержанием? Ради чего это делается?На протяжении веков в Церкви сформировалась очень интересная практика — самые важные дни церковного календаря так или иначе предваряются постом. Не является исключением и Рождество — этому празднику предшествует сорокадневный период, который в Православии начинается 28 ноября и заканчивается Сочельником. В католичестве дата начала поста (на Западе он называется Адвентом) перемещается между 27 ноября и 3 декабря, но он также заканчивается Сочельником. О чем хочет сказать нам Церковь, установив перед Рождеством целых сорок постных дней?

Пост (в том числе и Рождественский) — понятие многогранное. С одной стороны, это время повышенного внимания к своему внутреннему миру, время исправления и очищения, время того, что в христианстве называется покаянием. С другой стороны, это период подготовки к чему-то очень важному. В Библии можно найти много примеров того, как к судьбоносным и решающим событиям в своей жизни люди готовились через самоограничение в еде и веселье, через особое внимание к молитве. И, наконец, третий аспект поста — это жертва Богу. Она может иметь разные формы. Например, ограничить себя в развлечениях, активно заниматься благотворительностью, помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Иными словами, жертва предполагает, что мы ущемляем себя в чем-то, и освободившиеся ресурсы направляем не на удовлетворение своих запросов, а отдаем их Богу и другим людям.

Рождественский пост очень древний. Он восходит к первым векам христианства — о нем было известно уже в начале IV столетия. Раньше его называли Филипповым постом, потому что начинался он в день памяти апостола Филиппа (28 ноября по новому стилю).

Иногда нам кажется, что радость и пост — понятия несовместимые. Но это не так. Наоборот, когда человек начинает внимательно относиться к своему внутреннему миру, его душа становится светлее, а жизнь — более осмысленной. Преодолевая свои большие и мелкие страсти, мы испытываем радость от победы над ними. Не нагрубить в транспорте, простить того, кто нас обидел, промолчать, если нас провоцируют на ссору, — разве не испытаем мы радости в тот момент, когда преодолеваем себя? Во время поста человек призван измениться качественно.

Если же не есть мяса, но при этом не бороться со своими страстями, то пост превратится в простую диету. Польза для души от него будет равна нулю.

Радость Рождества и поста, который ведет к нему, — это радость встречи с Христом. Рождество открывает одну из самых главных истин христианства — истину о том, что Бог, Творец вселенной, ради спасения человека стал одним из нас. Ради победы над смертью Он пришел в наш мир. То, о чем мечтали многие поколения людей, наконец свершилось в Вифлеемской пещере.

Рождественский пост, Филиппов пост, Адвент — как бы ни назвался период перед Рождеством, он подготавливает нас к принятию очень важной истины — благой вести о Воплощении Бога. И если бы этого не произошло, если бы Рождество было рождением простого человека либо красивой легендой, то не было бы ни Воскресения, ни победы над смертью, ни самой Церкви как Тела Христова. Наконец, самое главное: если бы не было Рождества, то не было бы и нашего спасения! Ведь оно свершилось не только на Голгофе или в Гефсиманском саду. Дело нашего спасения от смерти уже началось, когда в убогой пещере на окраине Вифлеема родился Христос. И именно Ему навстречу идет человек на протяжении всего Рождественского поста.

Протоиерей Сергий Булгаков о Рождестве

Рождество Христово совершилось для всего человечества, в каждом человеке Христос присутствует таинственною силою Своей, хотя сколь многие не ведают этого, как не уведал мир и о Его рождении от Девы в вертепе. Должно совершится Его рождение и в нашем духе. Душа должна познать в себе вертеп вифлеемский, дикие страсти, терзающие ее как звери, утихнув, должны дать место кротости и смирению <...>. Да совершится Рождество Христово и в сердце нашем, ибо без этого рождения оно останется глухо, безучастно и хладно. Христос родился, Бог вочеловечился в каждого из человеков, все мы причастны, все лично приобщаемся к тайне Его рождения.

Источник: сайт журнала "Фома"

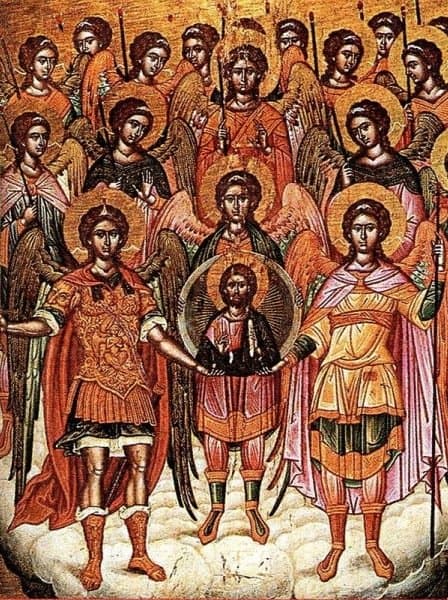

Собор Архангела Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

21 ноября Святая Церковь ежегодно чтит память Архангела Михаила с собором Небесных Сил бесплотных, то есть всех Ангелов небесных.

Что такое Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных — христианский праздник, который в Русской Православной Церкви отмечают 21 ноября по новому стилю (8 ноября — по старому). Совершается праздник в ноябре — девятом месяце от марта (раньше с марта начинался год). Дело в том, что, согласно христианскому богословию, существует девять ангельских чинов. А восьмой день месяца (по старому стилю) — указывание на будущий Собор всех сил небесных, который состоится в день Страшного Суда. Святые отцы называли Страшный Суд «днем восьмым». Это непереходящий праздник.

Ангельские чины

Чины ангельские бывают трех иерархий. Высшая — это Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех Пресвятой Троице предстоят шестокрылатые Серафимы (в переводе «Пламенеющие, Огненные»). Средняя — Господства, Силы и Власти. Низшую — Начала, Архангелы и ангелы.

Все чины небесных сил называют ангелами. Ангел значит «вестник». Это отражает их предназначение — доносить до людей Божию волю, быть защитниками и учителями людей. Архангел Михаил стоит над всеми девятью чинами и поэтому называется архистратигом.

Мы знаем также имена других архангелов: Гавриил («сила Божия»), Рафаил («врачевание Божие»), Уриил («свет Божий»), Селафиил («молитвенник Божий»), Иегудиил («славящий Бога»), Варахиил («благословение Божие»), Иеремиил («возвышение к Богу»).

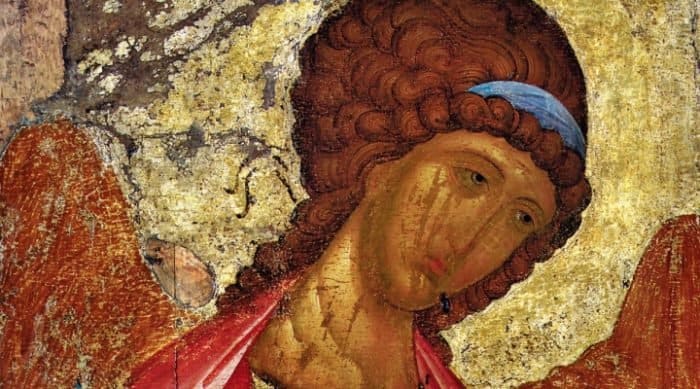

Архангел Михаил

Архангел Михаил в переводе с древнееврейского значит «кто, как Бог» или чуть по-другому, с вопросительной интонацией — «кто, как Бог?». Его называют архистратигом, потому что он возглавил небесное воинство, которое восстало на отпавших от Бога ангелов и их предводителя Денницу. Денницу мы знаем также как Люцифера, что в переводе означает «утренняя звезда». Этого ангела Господь наделил великими совершенствами, но за свою гордыню и восстание против Творца Денница был низвергнут с Неба.

История празднования Собора Архистратига Михаила

Праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных был установлен постановлением Лаодикийского собора, который состоялся примерно в 363 году.

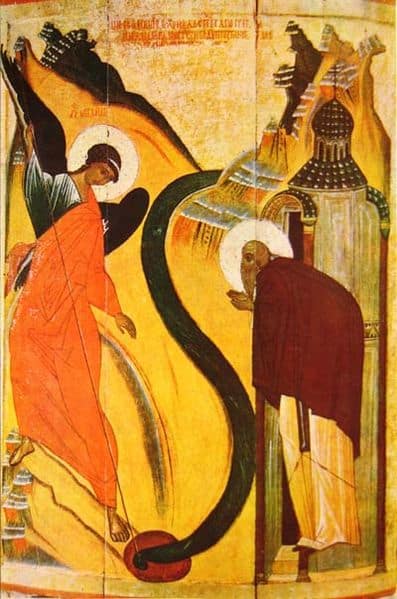

Архангел Михаил в Ветхом Завете

Предание Церкви, которое почитается верующими наравне со Священным Писанием, говорит о том, что Архангел Михаил был участником многих ветхозаветных событий. Например, указывал дорогу израильтяням во время исхода из Египта — в виде облачного столпа днем и огненного столпа ночью. Кроме того открыл Иисусу Навину волю Господа на взятие Иерихона и перенес пророка Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу, заключенному в рве со львами.

Чудеса, связанные с именем Архангела Михаила

С именем Архистратига Михаило связано множество чудес. Вот лишь одна из историй. Архангел Михаил спас афонского отрока. Юношу хотели утопить грабители: мечтали заполучить роскошную сокровищницу, которую тот случайно нашел. В память об этом чуде болгарский царедворец Дохиар построил на Афоне храм в честь архангела Михаила. Найденное отроком золото пошло на убранство церкви.

Есть и чудеса, которые произошли на русской земле. Например, в Волоколамском Патерике можно прочитать рассказ преподобного Пафнутия Боровского о чудесном спасении Новгорода Великого: «А яко же Великий Новград никогда же не бысть взят от агарян … внегда по Божию попущению грех ради наших безбожный агарянский царь Батый Росискую землю поплени и пожже и поиде к Новому граду и покры его Бог и Пречистая Богородица явлением Михаила Архистратига, иже возбрани ему итти на него. Он же поиде на Литовския грады и прииде к Киеву и виде у каменныя церкви над дверьми написан великий Михаил Архангел и глагола князем своим указуя перстом: «сей ми возбрани пойти на Великий Новгород».

Чудо Архангела Михаила в Хонех

Чудо Архистратига Михаила в Хонех произошло в IV веке. Как говорит легенда, во Фригии (внутренняя область на западе Малой Азии) находился храм, построенный в честь Архистратига Михаила. Около того храма тек источник, в котором, по молитве Архангелу Михаилу, исцелилась немая дочь одного из местных жителей. В благодарность небесному заступнику мужчина возвел здесь храм. К источнику за исцелением шли не только христиане, но и язычники, многие из которых отрекались от идолов и обратились ко Христовой вере.

В храме святого Архистратига Михаила в течение 60 лет пономарил благочестивый Архипп. Однажды язычники задумали уничтожить храм и убить пономаря. Для этого они соединили две горные реки в одно русло и направили их течение на храм. Святой Архипп горячо молился Архангелу Михаилу, и Архистратиг явился ему, жезлом открыл в горе расселину и увел в нее воды бушующего потока. Храм остался невредимым. Место, где совершилось чудо, получило имя Хоны, что означает «отверстие», «расселина». Отсюда — название «чудо Архангела Михаила в Хонех».

Икона Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

На иконах Архангелов изображают в соответствии с родом их служения. Михаил попирает ногами дьявола, в левой руке держит зеленую финиковую ветвь, в правой — копье с белой хоругвью (иногда пламенный меч), на которой начертан червленый крест. Гавриил написан с райской ветвью, которую он принес Деве Марии в день Благовещения, или со светящимся фонарем в правой руке и зеркалом из ясписа — в левой. Рафаил держит сосуд с целительными снадобьями в левой руке, а правой ведет Товию, несущего рыбу. Уриил держит в поднятой правой руке на уровне груди обнаженный меч, в опущенной левой руке — «пламень огненный». Селафиил изображен в молитвенном положении, смотрящим вниз, руки сложены на груди. Иегудиил в правой руке держит золотой венец, в левой — бич из трех красных (или черных) веревок. На одежде Варахиила изображено множество розовых цветов, а Иеремиил держит в руке весы.

Молитвы Архистратигу Божиему Михаилу

Молитва первая Архистратигу Божиему Михаилу

Святый и великий Архангеле Божий Михаиле, неисповедимыя и пресущественныя Троицы, первый во Ангелех предстоятелю, рода же человеческого приставниче и хранителю, сокрушивый со воинствы своими главу прегордаго денницы на небеси и всегда посрамляяй злобу и коварства его на земли!

К тебе с верою прибегаем и тебе с любовию молимся: буди щит несокрушим и забрало твердо Святей Церкви и православному отечествию нашему, ограждая их молниеносным мечем твоим от всех враг видимых и невидимых. Буди наставник премудр и споспешник всем православным христианом, износя им от Престола Царя царствующих просвещение и силу, радость, мир и утешение. Буди вождь и соратай непобедим Христолюбивому воинству нашему, венчая его славою и победами над супостаты, да познают вси противляющиися нам, яко с нами Бог и святии Ангели Его!

Не остави о Архангеле Божий, помощию и заступлением твоим и нас, прославляющих днесь святое имя твое; се бо, аще многогрешнии есмы, обаче не хощем в беззакониих наших погибнути, но еже обратитися ко Господу и оживленным быти от Него на дела благая. Озари убо ум наш светом Божиим, да возможем разумети, что есть воля Божия о нас благая и совершенная, и ведети вся, яже подобает нам творити и яже презирати и оставляти. Укрепи благодатию Господнею слабую волю и немощное произволение наше, да утвердившеся в законе Господни, престанем прочее влаятися земными помыслы и похотьми плоти и ради тленнаго и земнаго вечная и небесная безумне забывати. Над всеми же сими испроси нам свыше истиннаго покаяния, нелицемерную печаль по Бозе и сокрушение о гресех наших, да остающее нам число дней временнаго жития нашего во изглаждении зол, содеянных нами, совершим. Егда же приближится час скончания нашего и свобождения от уз бреннаго сего телесе, не остави нас, Архангеле Божий, беззащитных противу духов злобы поднебесных; обыкших преграждати души человечестей восход в горняя, да, охраняеми тобою, безпреткновенне достигнем оных преславных селений райских, идеже несть печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная, и сподобимся узрети Пресветлое лице Всеблагаго Господа и Владыки нашего и Тому воздати славу, со Отцем и Святым Духом, во веки веков. Аминь.

Молитва вторая Архистратигу Божиему Михаилу

О святый Михаиле Архангеле, светлообразный и грозный Небеснаго Царя воеводо! Прежде Страшнаго суда ослаби ми покаятися от грехов моих, от сети ловящих избави душу мою и приведи ю к сотворшему ю Богу, седящему на Херувимех, и молися о ней прилежно, да твоим ходатайством послет ю в место покойное.

О, грозный воеводо Небесных Сил, предстателю всех у Престола Владыки Христа, хранителю твердый всем человеком и мудрый оружниче, крепкий воеводо Небеснаго Царя! Помилуй мя грешнаго требующаго твоего заступления, сохрани мя от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго, и сподоби мя непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго суда Его. О, всесвятый великий Михаиле Архистратиже! Не презри мене грешнаго, молящагося тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби мя тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Тропарь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

глас 4

Небесных воинств Архистратизи, молим вас присно мы, недостойнии, да вашими молитвами оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы, сохраняюще ны, припадающия прилежно и вопиющия: от бед избавите ны, яко чиноначальницы Вышних сил.

Кондак Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

глас 2

Архистратизи Божии, служителие Божественныя славы, Ангелов начальницы и человеков наставницы, полезное нам просите и велию милость, яко Безплотных Архистратизи.

Интересные факты об Архангеле Михаиле

Считается, что именно Архангел Михаил являлся и помогал Жанне д’Арк. Архистратиг поручил Жанне осуществить ее миссию — короновать Карла VII в Реймсе. По легенде, при освобождении Орлеана от англичан Михаил в окружении всего сонма ангелов, сияя появился в небе и сражался на стороне французов.

По преданию балканских христиан, Архангел Михаил научил мучеников Флора и Лавра искусству управлять лошадьми. Именно поэтому на местных иконах Флора и Лавра часто изображают с конями, поводья которых держит в руках Архистратиг.

Коптские христиане посвятили святому Михаилу главную реку Египта — Нил. Копты переняли византийскую традицию празднования в честь архангела Михаила, но перенесли его дату на 12 ноября. Также 12-го числа каждого месяца в Коптской Церкви совершается специальная служба в воспоминание святого Михаила, а 12 июня, когда Нил выходит из берегов, Архистратига славят за разлив реки и будущий урожай.

Митрополит Антоний Сурожский. Об именах и ангелах. День Архистратига Михаила

«Никто как Бог» – в этом выразилось все знание великим Архангелом своего Бога. Он Его не описывает, он Его не объясняет – он встает и свидетельствует. В этом его приобщенность к сиянию Божества, и в этом мера, в которой он являет это сияние и открывает нам путь к тайне Господней своим словом и тем именем, которое выражает весь его непостижимый опыт непостижимого Бога.

Есть место в книге Откровения, где тайнозритель Иоанн повествует нам, что когда придет время и мы все будем в Царстве Божием, то каждый получит имя таинственное, которое знает только Бог, дающий его, и познает тот, кто его получает. Это имя как бы содержит в себе всю тайну человека; этим именем сказано все о нем; этого имени никто не может знать, кроме Бога и получающего его, потому что оно определяет то единственное, неповторимое соотношение, которое существует между Богом и Его тварью – каждой, единственной для Него тварью.

Мы носим имена святых, которые прожили и осуществили на земле свое призвание; мы им посвящены, как храмы посвящаются тому или другому святому; и мы должны бы вдумываться и в значение его имени, и в ту личность святого, которая нам доступна из его жития. Ведь он не только является нашим молитвенником, заступником и защитником, но в какой-то мере и образом того, чем мы могли бы быть. Повторить ничью жизнь нельзя, но научиться от жизни того или другого человека, святого или даже грешного, жить более достойно себя и более достойно Бога – можно.

И вот сегодня мы празднуем честь и память Архистратига Михаила в окружении Ангелов Господних. Ангелы – это вестники; Ангел – это тот, кого Господь может послать с поручением и кто до конца, совершенно исполнит его. Может показаться странным, что целую группу тварей Господних мы называем именем, которое обозначает их должность, их служение, словно в них нет ничего другого. И на самом деле это так, и в этом их святость: очищенные, сияющие Божиим светом, по слову Григория Паламы и наших богослужебных книг, они являются вторыми светами, отблесками вечного света Божественного. В них нет той непрозрачности, той потемненности, которая позволяет нам называться именем, и это имя и есть определение нашего места перед лицом Божиим и нашего места в творении Господнем. Они – светы вторые.Что это значит?

Это значит, что некий божественный свет льется через них беспрепятственно, свободно, широкой рекой; но не просто как по пустому желобу, не только как через безжизненное стекло, а так, как льется, и искрится, и сияет, и множится свет, когда он падет на драгоценный камень, дойдет до его сердца и оттуда ответным сиянием бьет в стороны, озаряя, а порой и ослепляя своей красотой.

Это образ подлинной святости, и в этом отношении они действительно Ангелы, потому что мы их узнаем, переживаем только как сияние Божественного света, сияние не уменьшенное, не потемненное, но сияние приумноженное и радостотворное, приносящее жизнь, – а сущность их бытия и сущность их святости остаются тайной между ними и Богом, Который познает глубины Своей твари...

Но их личная святость явлена нам еще особо тем отдельным именем, которым каждый из них назван. Некоторые из этих имен вошли в Священное Писание, были открыты опыту Церкви и показывают нам, в чем их особая святость. Архистратиг Сил Небесных, которому посвящены многие среди нас здесь и многие в стране Российской, назван Михаилом. «Михаил» – слово еврейское, и оно значит «Никто как Бог»; и это слово выражает все стояние великого Архангела, когда Денница восстал против Бога, желая утвердить себя в некоторой, хотя бы тварной, обособленности и самостоятельности, и когда встал великий Архангел Михаил и произнес одно это слово, которое определило все для него: «Никто как Бог», и утвердило его в таком отношении с Богом, что сделало его хранителем врат райских. «Никто как Бог» – в этом выразилось все знание великим Архангелом своего Бога. Он Его не описывает, он Его не объясняет – он встает и свидетельствует. В этом его приобщенность к сиянию Божества, и в этом мера, в которой он являет это сияние и открывает нам путь к тайне Господней своим словом и тем именем, которое выражает весь его непостижимый опыт непостижимого Бога.

На иконах Архангел Михаил изображается в латах, с пламенеющим мечом в руке. Он попирает дракона, который знаменует собою зло; Архангел стоит во вратах рая, не давая войти в это святое и священное место тем, кто к этому не готов; и еще он изображается на тех вратах иконостаса, через которые духовенство выходит из алтаря: священник с Евангелием, на Великом Входе, или дьякон на ектении; и это те врата, через которые в литургическом, богослужебном порядке никто не входит во Святая Святых, в алтарь.

Другой Архангел, Гавриил, чье имя означает «Крепость Божия», изображается на тех вратах, через которые дьякон во время богослужения входит обратно в алтарь. Гавриил – тот, который возвещает нам, что дверь открыта, чтобы нам снова войти в присутствие Божие; что сила Божия явлена, что Бог победил и мы спасены. От Евангелиста Луки мы знаем, что Архангел Гавриил принес Захарии весть о рождении Иоанна Крестителя, он же возвестил Деве Марии, что Она обрела благодать у Бога и родит миру Спасителя; поэтому мы видим его на иконах с оливковой ветвью в руках – знаком примирения Бога с миром.

Об Архангеле Рафаиле мы читаем в книге Товита, как он сопутствовал сыну его Товии и исцелил Товита и его невестку, и имя его означает «Исцеление Божие»; и о других Архангелах и Ангелах говорит нам Священное Писание; и вера Церкви, опыт христианский говорят нам об Ангелах-хранителях.

О дне памяти святого, имя которого мы носим, мы говорим, что это «день нашего Ангела». И в каком-то смысле, в смысле нашего посвящения святому это верно; но с разными святыми людьми – как и с окружающими нас простыми людьми – общение у нас складывается по-разному: одни нам лично ближе, через молитву и через их житие, которому мы хотели бы подражать; другими мы восхищаемся как бы издали. С Ангелом же Хранителем отношения наши совсем иные: мы ему поручены, и он – Хранитель наш, независимо как бы от того, обращаемся ли мы к нему, помним ли вообще о нем или нет, – как наши мать и отец, с которыми у нас неразрушимая связь, что бы мы ни думали, как бы ни поступали по отношению к ним, как бы ни вели себя...

И еще: один человек на земле был назван вестником и Ангелом веры церковной: это Креститель Иоанн, и о нем мы читаем слова, именно подобные тому, что я сейчас говорил об Ангелах. О нем начало Евангелия от Марка говорит: Он – глас вопиющего в пустыне... Он глас, он – только звук Господня голоса, он – Ангел, потому что через него говорит Сам Бог, а сам он о себе говорит, что ему надо умаляться, чтобы в полную меру встал перед людьми образ Господень.

Это – путь на земле; мы должны малиться, умаляться, постепенно терять то, что кажется таким драгоценным, а на самом деле есть сгущенность нашего видимого естества. Мы должны постепенно делаться прозрачными, чтобы стать как бы невидимыми — как драгоценный камень невидим и обнаруживается только тем светом, который, ударяя в него, осиявает все вокруг. Тогда мы как будто теряем что-то из своего временного существа, но для того только, чтобы приобрести неотъемлемое познание Бога, единственное, которое каждый из нас, кто называет себя «я», может иметь и которое он может явить всем другим, потому что каждый из нас познает Бога единственным и неповторимым образом. Наш путь — от земли на Небо, от тяжелой нашей воплощенности в просветленность и прозрачность... Ангелом на земле является неложный свидетель — Иоанн Креститель, который на пути, и Тот, Кого Священное Писание называет «Великого Совета Ангел» — Бог, пришедший во плоти.

Вот те образы, те мысли, те думы из нашего почитания Ангелов, из нашей любви к ним, из нашего с ними общения в молитве и их заступления за нас, которые нам могут помочь найти путь нашей собственной души от земли на Небо, от собственной потемненности к совершенному просвещению. Молитвами святых Ангелов и Архангелов да даст нам Господь, отрешившись от себя, вольной волей, любовью к Богу, начать умаляться до того, чтобы полной мерой воссиял Сам Бог в каждом из нас. Аминь.

Архангельский собор в Кремле

Собор святого Архистратига Михаила в Кремле издревле был усыпальницей великих князей и русских царей. В старину его называли «церковью святого Михаила на площади».

История Архангельского собора восходит к XIV веку. В 1333 году первый великий московский князь Иван Калита заложил белокаменную церковь во имя святого Архангела Михаила, которого русские люди считали покровителем воинов. В 1505-1508 годах на месте древнего храма был возведен новый величественный собор. Строительством руководил приглашенный великим князем венецианский архитектор Алевиз Новый.

С момента своего основания вплоть до XVIII столетия Архангельский собор служил местом упокоения московских князей и царей. Надгробные памятники князьям со словами молитв и эпитафий на белокаменных плитах располагаются под сводами храма в строгом порядке. Гробницы династии Рюриковичей — вдоль стен храма. Гробницы царей из династии Романовых — у юго-западного и северо-западного столпов. Первый русский царь Иван Грозный и два его сына погребены в особой царской усыпальнице, устроенной в алтарной части собора.

Среди наиболее почитаемых святынь Архангельского собора были мощи святого князя Михаила Черниговского, погибшего мученической смертью в Золотой Орде и святого царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного. Останки святых не предавали земле, а помещали в особые ковчеги — раки, предназначенные для поклонения верующих. Рака с мощами царевича Дмитрия установлена у юго-западного столпа под резной каменной сенью.

Стенописью собор был впервые украшен в царствование Ивана Грозного. От этой древней росписи сохранились лишь небольшие фрагменты на столпах храма и несколько композиций в алтаре и царской усыпальнице. В 1652-1666 годах собор расписали заново — работала большая артель русских мастеров. Работами руководил знаменитый царский живописец Симон Ушаков.

Среди святых, изображенных на столпах храма, мы видим княгиню Ольгу, великого князя Владимира, крестителя Руси, его принявших мученическую смерть сыновей Бориса и Глеба, князей Андрея Боголюбского, Александра Невского, Даниила Московского. Уникальной особенностью росписи Архангельского собора является цикл надгробных портретов: в нижнем ярусе над захоронениями князей-Рюриковичей написаны их «воображаемые» портреты. Эта «портретная» галерея исторических лиц открывается изображением великого московского князя Ивана Калиты и завершается изображением Георгия Васильевича, младшего брата Ивана Грозного.

Иконостас собора, увенчанный Распятием, устроен в царствование Федора Алексеевича Романова в 1679-1681 годах. Все иконы написаны мастерами царской Оружейной палаты. Лишь в местном, нижнем ряду сохранилось несколько древних икон. Справа от Царских врат, находится храмовая икона собора — «Архангел Михаил в деяниях», созданная около 1399 года. По преданию, эта икона была написана по заказу вдовы Дмитрия Донского монахини Евдокии в память о великом князе и его победе в битве на Куликовом поле.

(далее…)

Самый главный день храма

У каждого человека есть памятные дни его жизни – день ангела, день рождения, есть какие-то события, которые особо близки сердцу. И мы стараемся в этот день собрать своих родных и близких, чтобы, пообщавшись с ними, взаимно утешившись, прославить Бога. Так и в жизни прихода есть памятные дни. Престольный праздник – это главный праздник храма.

Храм Божий – это место обитания Святого Духа, где невидимо присутствует сам Господь и святые, частички нетленных мощей которых покоятся в этом храме. Самое святое место в каждой церкви – престол. Это особый стол внутри алтаря, на котором священник готовит Святое Причастие. Каждый престол основывается в честь праздника Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы или какого-либо святого – в честь него и именуют храм. В одном храме может быть несколько престолов, тогда и храмовых торжеств также будет несколько.

Собираясь на праздничное богослужение в престольный день, все прихожане храма и его гости совершают общую совместную молитву. Именно она является ключевым событием праздника. Общая молитва, возносимая от всех собравшихся вместе верующих прихожан, определяет само бытие Церкви — молитвенное предстояние перед Богом. А Сам Спаситель, как Глава Церкви, невидимо для человеческих глаз присутствует в Церковном собрании.

Память одной из величайших святынь Православия – Казанской иконы Божией Матери Церковь отпразднует в пятницу, 4 ноября 2022 года.

В нашем храме накануне, в четверг, 3 ноября, в 16.30 будет отслужено Всенощное бдение. В день праздника, 4 ноября, в 9.00 будет отслужена праздничная Божественная литургия.

* * *

Как всегда, перед праздником, храм нуждается в уборке – приглашаем всех, кто может уделить этому своё время. На уборку ждём ежедневно, в удобное для вас время с понедельника, 31 октября по 3 ноября – с утра и до начала праздничной вечерни, до 15 часов.

Кроме того, храм нуждается в цветах, красивых ветвях шиповника, рябины, малины с яркими листьями, физалисе.

Особенно хороши осенью пышные соцветия гортензии – её ещё много на кустах. Приносите прямо сейчас и оставляйте в воскресной школе в коробках (коробки тоже хорошо бы прихватить с собой).

Цинерария приморская серебристая. Её лучше оставить в тазике или невысокой баночке.

Веточки сосны и кипариса тоже украсят храм и праздничные иконы.

Только все вместе мы уберём и украсим храм к престольному празднику!

(далее…)