Приглашаем принять участие

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «РАДОСТЬ СЛОВА» В г. ВЛАДИВОСТОКЕ 12-16 октября 2022 г

Приглашаем священнослужителей, преподавателей, учителей, студентов, молодежь, работников сферы культуры, прихожан, жителей и гостей г. Владивостока и Приморского края посетить мероприятия, а также выставку-ярмарку православной литературы, которые будут проходить в Пушкинском театре ДВФУ и на других площадках города с 12 по 16 октября. Адрес Пушкинского театра: Владивосток, ул. Пушкинская, 27, часы работы выставки-форума ежедневно с 10:00 до 18:00.

Обновление программы на

10.10.2022 г.

|

ВРЕМЯ |

МЕРОПРИЯТИЕ |

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ |

|

12 октября |

||

|

8:30-19:00 |

Принесение мощей прп. Амвросия Оптинского, Совершаются богослужения. |

Покровский собор Океанский пр-т, 44 |

|

12:00 |

Семинар: «Церковная и государственная библиотечные системы: опыт, проблемы, формы взаимодействия». Совещание представителей Издательского Совета Русской Православной Церкви и Владивостокской епархии с руководителями и представителями библиотек о создании и развитии отделов православной литературы и просветительских епархиальных центров. Участвуют лауреаты Патриаршей литературной премии. |

Библиотека им. Чехова Пр-т 100-летия Владивостоку, 48

|

|

12:00 |

Художественный мастер-класс театрального художника Малягиной О. Н. (г. Москва) «Радость творчества» |

Православная гимназия Ул. Бородинская, 25 |

|

16:00 |

Презентация Международного детско-юношеского литературного конкурса «Лето Господне». Выступление лауреата Патриаршей литературной премии В.Ю. Малягина. Презентация издательского проекта «Евангелие Достоевского» |

Гимназия № 2 г. Владивостока

|

|

|

|

|

|

13 октября |

||

|

8:30-19:00 |

Принесение мощей прп. Амвросия Оптинского, Совершаются богослужения. |

Покровский собор Океанский пр-т, 44 |

|

10:00-18:00 |

Выставка-ярмарка православной литературы. Фотовыставка «Монашество. Тихоокеанский рубеж» |

Пушкинский театр ул. Пушкинская. 27 холл 3-го этажа |

|

10:00-18:00 |

Катехизические встречи, консультации по вопросам духовной жизни |

Пушкинский театр ул. Пушкинская. 27 холл 3-го этажа |

|

11:00 |

Презентация Международного детско-юношеского литературного конкурса «Лето Господне». Презентация издательского проекта «Евангелие Достоевского» |

Пушкинский театр Ул. Пушкинская, 27 Холл 4-го этажа |

|

12:00 |

Молебен. Открытие выставки-форума «Радость Слова». Церемония передачи Председателем Издательского Совета книг для епархии. Фотовыставка «Монашество. Тихоокеанский рубеж». |

Пушкинский театр ул. Пушкинская. 27 холл 3-го этажа |

|

13:00-14.30 |

Конференция «Духовное наследие подвижников благочестия» |

Пушкинский театр Ул. Пушкинская, 27

|

|

|

||

|

16:00 |

Всенощное бдение |

Покровский собор Океанский пр-т, 44 |

|

18.00-20:00 |

Встреча с о. Павлом Островским – миссионером, известным блогером. |

Пушкинский театр Ул. Пушкинская, 27

|

|

14 октября |

||

|

09:00 |

Божественная Литургия

|

Покровский собор Океанский пр-т, 44 |

|

09:00-19:00 |

Пребывание мощей прп. Амвросия Оптинского, Совершаются богослужения. |

Покровский собор Океанский пр-т, 44 |

|

10:00-18:00 |

Выставка-ярмарка православной литературы Фотовыставка «Монашество. Тихоокеанский рубеж» |

Пушкинский театр ул. Пушкинская. 27 холл 3-го этажа |

|

10:00-18:00 |

Катехизические встречи, консультации по вопросам духовной жизни |

Пушкинский театр ул. Пушкинская. 27 холл 3-го этажа |

|

13:30-14:30 |

Встреча с духовенством Владивостокской епархии. Презентация трудов Святейшего Патриарха Кирилла с участием председателя Издательского Совета митрополита Калужского и Боровского Климента, митрополита Владивостокского Владимира. Презентация книги «АЛЯСКА» митрополита Калужского и Боровского Климента, Председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви. |

Епархиальное управление |

|

14:00 |

Художественный мастер-класс «Радость творчества» |

Художественная школа № 1 Ул. Верхнепортовая, 9 |

|

14:00

16:00 |

Творческая встреча с Малягиным В.Ю.- лауреатом Патриаршей литературной премии им.свв.равноап. Кирилла и Мефодия. Круглый стол "Просвещение через книгу: деятельность современных писателей Дальнего Востока" |

Институт искусств Ул. Петра Великого, 3А

Библиотека им. Чехова Пр-т 100-летия Владивостоку, 48 |

|

18:00 |

Библиотека им. Горького Ул. Некрасовская, 59 А |

|

|

18:00 |

Встреча с о. Павлом Островским – миссионером, известным блогером. |

Духовно-просветительский центр Казанского храма ул. Верхнепортовая, 74 |

|

15 октября |

||

|

09:00-19:00 |

Пребывание мощей прп. Амвросия Оптинского, Совершаются богослужения. |

Покровский собор Океанский пр-т, 44 |

|

10:00-18:00 |

Выставка-ярмарка православной литературы. Фотовыставка «Монашество. Тихоокеанский рубеж» |

Пушкинский театр ул. Пушкинская. 27 холл 3-го этажа |

|

10:00-18:00 |

Катехизические встречи, консультации по вопросам духовной жизни |

Пушкинский театр ул. Пушкинская. 27 холл 3-го этажа |

|

11:00 |

Молодежная интеллектуальная игра «Брэйн-ринг» на тему «День славянской письменности» |

Православная гимназия ул. Бородинская, 25 |

|

10:00 |

Художественный мастер-класс театрального художника Малягиной О. Н. (г. Москва) «Радость творчества» |

Художественная школа № 3 Ул. Харьковская, 36 А |

|

|

|

|

|

15:00 |

Духовно-просветительский центр Казанского храма ул.Верхнепортовая, 74 |

|

|

|

||

|

16 октября |

||

|

09:00 |

Божественная Литургия |

Покровский собор Океанский пр-т, 44 |

|

09:00-19:00 |

Пребывание мощей прп. Амвросия Оптинского, Совершаются богослужения. |

Покровский собор Океанский пр-т, 44 |

|

10:00-16:00 |

Выставка-ярмарка православной литературы. Фотовыставка «Монашество. Тихоокеанский рубеж» |

Пушкинский театр ул. Пушкинская. 27 холл 3-го этажа |

|

10:00-16:00 |

Катехизические встречи, консультации по вопросам духовной жизни |

Пушкинский театр ул. Пушкинская. 27 холл 3-го этажа |

Молебен перед началом учебного года

По традиции Православной церкви в преддверии и в начале каждого учебного года в Православных храмах совершаются молебны об учащихся. В эти дни церковь молится о том, чтобы «Господь ниспослал на отроков дух премудрости и разума, чтобы они могли разуметь и памятствовать доброе и душеполезное учение». 28 августа 2022 года, после окончания Божественной Литургии, в нашем храме был отслужен молебен перед началом учебного года.

Молебен на начало учебного года – это особый чин, в котором молящиеся просят Божией помощи и благословения в постижении и разумении доброго и душеполезного учения. Молятся в этот день не только об учениках, но и об их учителях.

Во время молебного пения приход молился о том, чтобы «Господь ниспослал на отроков дух премудрости и разума, чтобы они могли разуметь и памятствовать доброе и душеполезное учение».

После Божественной Литургии состоялся молебен. Для ерующих молебен на начало учебного года имеет глубокое, очень символичное значение. Они понимают, что учёба — дело многотрудное, надеяться нужно не только на себя, но и на помощь свыше. Также возносились прошения о здравии и благоденствии всех молящихся.

Настоятель храма протоиерей Ростислав Мороз обратился к верующим с пастырским словом и подарил школьникам и студентам канцелярские наборы.

[modula id="2815"]

(далее…)

Литературный конкурс «Лето Господне»

Отдел религиозного образования и катехизации Владивостокской епархии приглашает принять

участие в Международном детском литературном конкурсе имени Ивана Шмелева «Лето Господне», проводимое по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 1 сентября по 20 декабря 2022 года Издательским Советом РПЦ.

На конкурс принимаются литературные творческие работы. В новом сезоне тематические направления конкурса посвящены творчеству замечательных русских писателей и педагогов К.Д. Ушинского и В.К. Арсеньева, а также 225- летию со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова).

Конкурс проходит в два этапа. На первом (заочном) этапе с 1 сентября по 20 декабря 2022 года через сайт конкурса://letogospodne.ru/join осуществляется прием творческих работ и их оценка Конкурсной комиссией. Итоги подводятся в трех возрастных группах: 6-7-е, 8-9-е, 10-12 классы.

Конкурс имеет статус международного, к участию в нем приглашаются учащиеся 6-12-х классов общеобразовательных и православных школ, гимназий и колледжей России, стран СНГ и зарубежья, а также воспитанники воскресных школ и учреждений дополнительного образования не старше 18-ти лет.

На второй (очный) этап в дни весенних школьных каникул в Москву будут приглашены не менее 10-ти участников от каждой возрастной группы, набравших наибольшее количество баллов. Финалисты напишут итоговую работу на предложенную тему, по результатам которой будут названы призеры конкурса.

Подробно ознакомиться с Положением о конкурсе, узнать об условиях участия, а также познакомиться с лучшими творческими работами можно на сайте https://letogospodne.ru/join

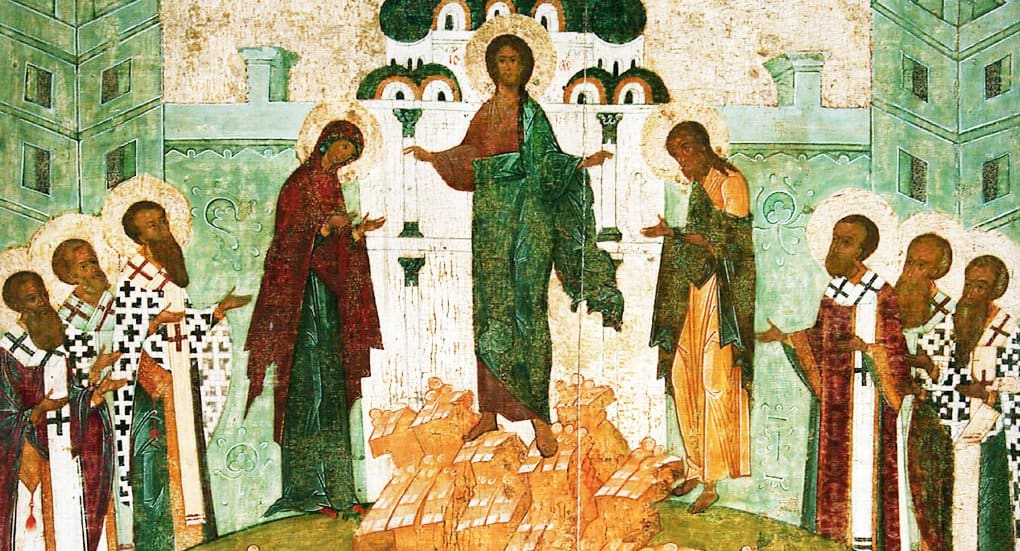

Происхождение Честных Древ Креста Господня

Иконография праздника

День происхождения честных древ Животворящего Креста Господня - 14 августа - имеет очень сложную иконографию. Связано это с некоторой двойственностью самого праздника. С одной стороны, он посвящен реальному историческому событию, но, с другой стороны, Церковь говорит еще и о некоей идее, которая и выражена в иконе.

Происхождение иконографической композиции

Сначала немного истории. В середине XII века на Руси и в Византии, практически одновременно, произошли два чудесных события. Два правителя - Владимирский князь Андрей Боголюбский и Византийский император Мануил Комнин - выступили в военные походы против своих врагов. Андрей ополчился на волжских булгар, а Мануил пошел на турок. В обоих случаях христианским государям пришлось иметь дело с войсками неприятеля, которые намного превосходили их собственные силы. В обоих случаях кампании грозили закончиться провалом, и в обоих же случаях предводители взмолились Христу о даровании победы. Господь услышал их молитвы - походы правителей-христиан оказались победоносными. Они сопровождались чудесными знамениями от икон Спасителя и Богородицы, а в небе, над местами расположения войск, был виден Крест. Наши предки увидели в этих событиях знак Божьей милости, и в их честь установили особое празднование 1 (14) августа.

Но есть еще более древняя традиция, которая отображена на иконе праздника. Византия - это южная страна, где нередко случались различные эпидемии и моры. Особенно сильными они были в августе, когда стояла наибольшая жара. Поскольку даже у образованных и всесторонне развитых греков уровень медицины был далек от современного, эти болезни уносили жизни многих людей, не щадя ни бедняков, ни знать. Защиту от беды византийцы могли искать только у Бога - они выходили на улицы городов и торжественными процессиями шли по улицам, неся с собою иконы и совершая молебны. Особенно пышно эти шествия проводились в столице - Константинополе, и продолжались до тех пор, пока очередная эпидемия не отступала. Главной святыней, которую обносили по городу, был Крест - тот самый, к которому в часы казни пригвоздили Христа. Окончательно обычай совершать крестный ход в августе утвердился в X веке, и с тех пор эта традиция прочно утвердилась в практике Церквей греческого обряда (православных и униатских).

Теперь обратимся к иконе праздника. Ее композиция выработалась довольно поздно - уже после монголо-татарского нашествия. О том, что изображение в целом не древнее, говорит тот факт, что оно перегружено различными элементами. Старинные иконы всегда создавались с минимальным количеством деталей, но с течением времени их число стало увеличиваться. Примером такого перенасыщения может служить и главный образ Медового Спаса.

Что же именно изображено на иконе?

Существует два основных типа икон праздника.

Первая из них состоит из двух композиционных планов. Передний - нижний план - содержит фигуры молящихся людей в различных позах. Иногда они не только идут, но и лежат, и сидят. Иногда их несут на руках или везут на тачках. Посредине мы видим реку либо источник (купель). На берегу стоят ангелы, позади них установлен Крест. И люди, и Крест, и река изображены на фоне высоких обрывистых скал.

Задний - верхний план - еще более сложный. В центре над скалами стоит Христос, по правую руку от него - Богородица, по левую - Иоанн Креститель. Эти три священные фигуры окружены святителями, стоящими по бокам. Сзади видны очертания схематически изображенных городских построек (стен, башен) и храма, который возвышается как раз за фигурой Спасителя.

Описанная икона имеет двоякую символику. С одной стороны - это изображение того крестного хода, который ежегодно проводился в Константинополе. Молящиеся люди - это жители города, страдающие от эпидемии. Река или источник символизирует собою городскую систему водоснабжения (акведуки, фонтаны, цистерны, бухты), которая освящалась во время таких шествий. Крест - главная святыня. Храм и здания являются образом собора Святой Софии и всей византийской столицы. А Христос, Богородица, святые и ангелы - это те, кто незримо присутствуют со всеми молящимися на каждом богослужении. Но это - только поверхностное толкование. Есть еще более глубокая - аллегорическая трактовка символов.

Вся икона, помимо прочего, является выражением идеи единства двух миров - верхнего и нижнего, Неба и земли, Церкви Торжествующей (которая состоит из тех, кто уже перешел в Вечность) и Церкви воюющей со злом (она состоит из живущих на земле христиан). Нижнее поле иконы - это мир земной, мир скорби, который полон болезни и печали, и который чает возрождения. Его символизируют собою молящиеся. В этот мир Господь посылает Свою благодать, которая обильно изливается на каждого истинно верующего человека. Вода - это образ благодати. Она вытекает не просто из земли, но берет свое начало в источнике, у основания которого стоит Крест. Это очень важный момент, он говорит нам о том, что мы спасены именно через крестную жертву Спасителя, и только она даровала нам обильные благодатные дары.

Скалы, отделяющие нижнее поле от верхнего, имеют двойную символику. Во-первых, они говорят о духовном восхождении, о подвиге, который нужно совершить, чтобы удостоиться благой Вечности. Во-вторых, сама по себе скала в иконографии используется как образ крепкой веры, на которой стоит вся Церковь. Символом самой Церкви служат изображения городских укреплений и храма. Это - Небесный Иерусалим, грядущее вечное Царство Христа, цель и надежда всех христиан. Глава Церкви - Спаситель, Его окружают Богородица, святые и ангелы - то есть те, кто уже достиг Неба, куда мы все призваны перейти. Как видим, довольно непростая композиция, однако - как оказывается - и не самая сложная.

Существует еще более многоплановый вариант, о котором стоит рассказать подробно. Он появился в то время, когда Московское государство уже в значительной мере окрепло и превратилось в мощную евразийскую державу. Поэтому икона не только передает прежние идеи праздника, но и транслирует некую дополнительную философию. Что это за философия?

Это, конечно же, теория «Третьего Рима». Начиная с XVI века, в России кристаллизируется мнение, что столица Московии - не просто город, но еще и центр всего богоспасаемого христианского мира, правопреемница Рима и Константинополя, последний оплот Православия и гарант чистоты веры на земле.

Еще одна идея - священность, нерушимость и богоизбранность царской власти на Москве. В Византии цари тоже почитались и изображались иногда на иконах, но все равно понимание роли правителя в жизни страны у греков и у московитов разнилось очень сильно. Византийцы всегда ставили власть императора ниже власти Церкви, императоры осознавались, прежде всего, как своего рода администраторы и защитники веры и государства. Естественно, что на деле так выходило не всегда, и василевсы частенько забывали о своей подлинной роли. Но официально царь оставался таким же простым чадом Церкви, как и бедный житель константинопольского квартала. На Москве же власть царя, его служение и место в государстве практически со времен Ивана III (XV век) стала обожествляться и формально, и фактически. Конечно, «на бумаге» русский правитель никогда не возносился до небес, но если сравнить его положение с положением византийских монархов, то последние могли бы сильно позавидовать своим российским коллегам. Московское царство во главе с царем провозглашалось некоторой иконой Небесного Града Иерусалима, его провозвестником и предшественником. Царством Божьим на Земле.

Все эти идеи отразились на композиции иконы. В целом она очень похожа на более древние варианты - те же болящие, та же река, истекающая от престола, тот же Крест тот же город с храмами и башнями. Но есть и отличия, причем, очень существенные.

- Если на ранних иконах молящиеся в основном стоят, и не поймешь - болящие они или нет, то на поздних изображениях подчеркивается именно то, что молящиеся на нижнем плане - больны и чают исцеления от благодатных вод. Такая вот своеобразная конкретизация и натурализация. Акцент ставится не только на Церкви как подательнице спасения, но и на Церкви-больнице, Церкви как источнике исцелений.

- Христос и другие небожители отделены от нижнего плана вставкой, которая проходит посередине иконы. Здесь изображены епископы, цари, знатные люди и крестный ход, который с Крестом и иконами выходит из городских ворот и направляется к берегу реки. Смысл этой композиции не только исторический. Она говорит о той особой роли, которую в сознании русского человека играет та самая сакральная идея, о которой говорилось выше. Икона как бы намекает на ту особую функцию, которую несет церковная иерархия и христианская светская власть в деле спасения.

Таким образом, второй тип икон является более развитым в композиционном плане и представляет собою изображение того идеала государства, который зародился в Римской империи и Византии, а после развился у нас в России. Идеи того, что вся земная жизнь есть проекция жизни небесной, ее преддверием и отражением. А также идеей того, что Небо и земля неразрывно связаны между собою, и что над обоими мирами владычествует Христос.

Источник: сайт журнала "Фома"

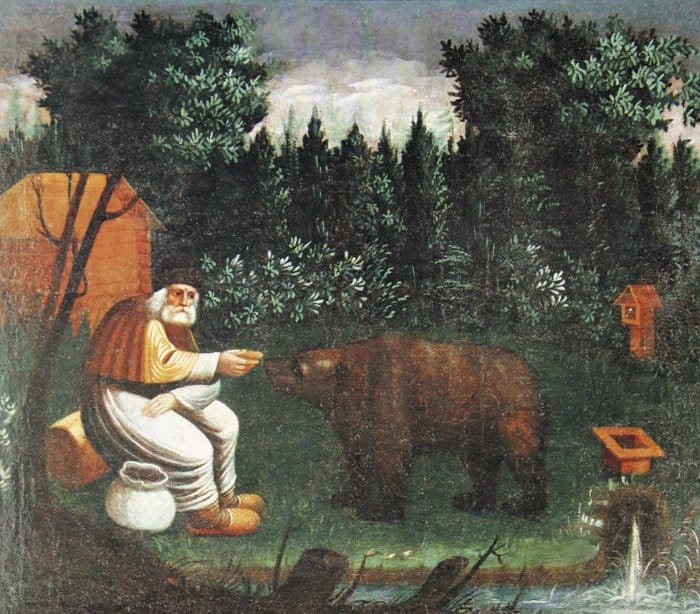

«Помощь даёт нам Небесную батюшка наш Серафим»

1 августа в 8.00 в нашем храме божественная литургия в память святого преподобного Серафима Саровского чудотворца.

В XVIII веке жизнь нашей Церкви, лишенной патриарха и возглавленной светским Синодом, была регламентирована на манер чиновничьего учреждения. Изъятие церковных земель сделало ее нищенкой на содержании государства. Из более чем тысячи монастырей — цитаделей веры — сохранилась всего треть. Духовенство утратило силу нравственного авторитета. Народ с недоверием смотрел на казенную, подневольную Церковь и уходил в раскол, в секты. Дворянство повлеклось к антихристианским учениям и прямому безбожию. Развращались нравы… Это была катастрофа.

И вот будто в ответ на внешние притеснения в сокровенных церковных глубинах прорастают семена духовного возрождения. Кое-где в монастырях стал утверждаться дух древнего строгого подвижничества. Зародилась традиция старчества — когда умудренный подвижник руководил духовной жизнью множества мирян. Таким старцем-учителем был и Серафим Саровский. В XIX веке старчество оказало могучее влияние на русскую творческую элиту. А с 1820-х годов трудами московского митрополита Филарета (Дроздова) ширилась просветительская работа Церкви, улучшалось духовное образование, раскрутилось во всю мощь христианское миссионерство на иноверческих окраинах империи. Церковь постепенно возвращала себе доброе имя и высокий статус…

Подвиги бывают разными. Могут быть на войне… а могут быть тоже на войне, только война эта не физическая, а духовная. Война за свою душу, война против духов зла, война против своей слабой, испорченной грехом природы. Тех, кто совершает такой подвиг, Церковь называет преподобными — то есть ставшими подобным Богу. Таков преподобный Серафим Саровский — великий святой нашей Церкви.

Восхождение в подвигах

Мирское имя преподобного Серафима — Прохор Мошнин, родом он был из курских купцов, но с юности понял, что мирская жизнь не для него. И первым его подвигом стал подвиг послушания, самый обычный для монастырских насельников. Для 24-летнего Прохора он начался в 1778 году, с прихода в Саров. Жизнь в монастыре вообще трудна и сурова — тут и тяжелая физическая работа, и углубленное внимание к своей душе, и непрестанная молитва, и строгое воздержание. А если к тому же человек имеет сердце, пламенеющее к Богу, он сам будет стремиться к гораздо большим трудам, подвигам веры и терпения. Поэтому его жизнь в монастыре оказывается намного суровее. Уже во время послушничества Прохор показал себя именно таким. Любые тяжелые работы — в хлебопекарне, в столярной, на рубке леса — он исполнял безропотно, со всем усердием и любовью к делу. Позже он говорил, что послушание — корень спасения: «Здесь и смирение, и подвиг». Послушание разрушает гордыню, причину всякого зла: гордым, как известно, Бог противится, а смиренным дает благодать.

Горение к Богу у послушника оказалось столь ярким, что при монашеском постриге восемь лет спустя он получил имя Серафим (по-еврейски это значит «пламенный»). Чуть позже он стал диаконом, а затем священником, иеромонахом. Служа в церкви, отдаваясь священническому служению всеми силами души, он как будто переносился в рай, наяву видел ангелов и даже Бога. Однажды во время литургии Серафим увидел Иисуса Христа, «грядущего на воздухе», и «удостоился особенного от Него благословения», как сам позже рассказал. Только об одном он жалел: «Почему человек не может, подобно ангелам, беспрестанно служить Господу?»

Но и на этом душа пламенного Серафима не могла остановиться и желала большего — уединенной, углубленной молитвы. В 1794 году он переселился в «пустыньку» — тесную деревянную келью в дремучем саровском лесу, в нескольких верстах от монастыря. Здесь много лет он совершал следующий подвиг — пустынничества. Это особый иноческий подвиг, не каждому монаху он по силам. Он требует усиления и постничества, и молитвенных трудов, и духовного трезвения. Последнее нужно особенно, чтобы не попасться на искушения и соблазны, не поддаться страхам, которыми мучает пустынника вся бесовская рать падших духов. «Батюшка, видали ли вы злых духов?» — спросили его много позже. «Они гнусны…» — был ответ.

Только по воскресеньям он приходил в монастырь для причащения. Питался с собственного огорода (да и то не всегда — несколько лет он подкреплял телесные силы одной лишь травой снытью); в жестокие морозы носил ту же одежду, что и летом. «Томлю томящего меня», — говорил он, имея в виду борьбу с низменной человеческой природой, испорченной грехом, подверженной нечистым страстям, как телесным, так и душевным. И в любое время, за любой работой Серафим не переставал творить внутреннюю молитву, так что нередко надолго застывал «как бы в изумлении», созерцая небесные тайны.

Вскоре к своим трудам Серафим прибавил новый и чрезвычайный подвиг — столпничество, молитвенное стояние на камне. В монашеской практике это очень редкий вид аскетического делания. Поводом оказалось предложение Серафиму стать настоятелем некоего монастыря. Он отказался, но помысел тщеславия все же возник. Преодоление искушений (а искушение властью — одно из коварнейших) очищает и укрепляет подвижника, как огонь — золото и сталь. Три года после этого длилось покаянное стояние на камне. Каждую ночь Серафим со слезами взывал к Богу, стоя на коленях на большом лесном валуне. А днем возносил покаянную молитву в келье, где тоже установил камень. Немеющие воздетые руки, изнуренная плоть, костяные мозоли на коленях. «Это выше сил человеческих», — скажет один из тех, кому Серафим под конец жизни открыл эту страницу своего монашеского бытия.

В диких пустынных местах подвижник терпит и нападения от лихих людей. Однажды в лесу на Серафима напали разбойники. Физически он был очень силен, у него был топор, он мог защищаться — но не стал. Жизнь монаха целиком принадлежит Богу, и если Господь счел лучшим для него пострадать от человеческих рук — то следует смириться и не противиться. Это все тот же подвиг послушания. Серафима жестоко избили, нанеся смертельные раны. Лишь чудом он остался жив. Разбойников — местных крестьян — скоро нашли и хотели судить, но Серафим умолил отпустить их. А когда они раскаялись и пришли к нему, то простил их.

Через несколько лет подвижник усугубил свое аскетическое житие подвигом молчальничества, «блаженного безмолвия». Стал реже бывать в монастыре, прекратил всякое общение с мирянами, приходившими в его пустынь за духовным назиданием. «Совершенное безмолвие есть крест, на котором должен человек распять себя со всеми страстями и похотями», — говорил христианский святой Варсануфий Великий. В этом священном безмолвии, соединенном с постоянной внутренней молитвой, подвижнику открывается простор для богосозерцания и богообщения. Это такое состояние, в котором, по словам святителя Феофана Затворника, «внутрь собранный и углубленный дух огнем Духа Божественного возводится к серафимской чистоте и пламенению к Богу и в Боге». А древнерусский монах-писатель Епифаний Премудрый сказал, что тот, кто «вкусил сладости безмолвия», никогда по своей воле не захочет от него отказаться, не пожелает ничего другого.

Но монах живет не своей волей, а Божьей. Кончилось его 16-летнее лесное уединение. В 1810 году Серафим вынужден был вернуться на жительство в монастырь — на этом настояло монастырское начальство, и он подчинился без споров и обид. Однако еще несколько лет он пребывал в молчаливом затворе, чтобы окончательно утвердиться в бесстрастии, в совершенном внутреннем мире. Надо сказать, что затворничество как подвиг отличается от пустынничества, так как оно проходит в многолюдном монастыре, где больше искушений человеческой суетой, труднее хранить безмолвие души.

«Проповедь в явлении духа и силы»

И, наконец, Серафим выходит на путь последнего, великого подвига — апостольского. Настало время Серафиму служить миру своей любовью, боговдохновенным словом и молитвой, «просвещая, руководя, чудодействуя».

Он начал принимать у себя людей. Слава о святом старце распространилась уже по всей России, к нему стали стекаться богомольцы. Но полностью двери своей кельи Серафим открыл для нескончаемого людского потока лишь в 1825 году, по прямому велению явившейся ему Божией Матери. Каждый день к нему собиралось до одной-двух тысяч человек. Он принимал всех с неизменной лаской, наставлял, по необходимости открывал будущее в их судьбе, исцелял болезни — душевные и телесные. К нему шли все: бедные и богатые, больные и здоровые, простые умом и хорошо образованные.

Многой милости сподобился святой Серафим от Бога, многое ему было даровано за его непосильные труды. В народе он прославился обилием чудес. Не однажды старца видели в лесу кормящим диких медведей. Он мог неведомым образом переноситься из одного места в другое. Ему было дано повелевать стихиями. «Я мог бы и золу превратить в злато, но не хочу», — говорил Серафим. Он получил от Бога дар власти над жизнью и смертью. По молитвам его вставали на ноги неизлечимо больные.

Весь его земной путь стал примером жизни, в которой через любовь к Богу грешная и немощная человеческая природа преображается, становится вместилищем Святого Духа. Однажды в беседе с помещиком Н. А. Мотовиловым, «служкой Серафимовым», как тот звал себя, преподобный раскрыл главный смысл жизни христианина. Истинная наша цель — «в стяжании Святого Духа», а молитва, пост и дела милосердия служат лишь средством к этому. Стяжание Святого Духа означает приобретение в душе своей «сокровища вечного, неоскудеваемого», которое «светится в сердце <…> Божественным светом». Этот свет иного, небесного мира изглаживает из сердца человека следы его грехов, «одевая <…> одеждой нетления», превращая человека в храм, где пребывает Бог.

Таким храмом, исполненным Божественного света, был Серафим. В той же беседе Мотовилов, не совсем понимая слова старца, попросил его объяснить получше, что такое благодать Святого Духа. Тогда преподобный взял его за плечи и сказал: «Мы оба теперь в Духе Божием. Что же ты не смотришь на меня?» Мотовилов ответил: «Не могу смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыплются. Лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли».

В церковном песнопении преподобному Серафиму говорится, что он «многим путь был ко спасению», то есть от него и через него многие идут ко Христу-Спасителю. Вот, например, свидетельство человека, до разговора со старцем равнодушного к вере: прежде «для меня в духовном мире все было совершенно безразлично, и я ко всему был одинаково хладнокровен. Отец Серафим впервые дал мне теперь почувствовать всемогущество Господа Бога…»

Митрополит Вениамин (Федченков) писал в своей книге о преподобном, что в каждого, кто к нему приходил, он точно «впрыскивал жизненную силу, светлую радость, подъем духовного напряжения, крепость в добре, желание исправления. Кратко сказать: пламенный Серафим зажигал людей огнем и благодатным духом возрождения».

Мирское имя преподобного Серафима — Прохор Мошнин, родом он был из курских купцов, но с юности понял, что мирская жизнь не для него. И первым его подвигом стал подвиг послушания, самый обычный для монастырских насельников. Для 24-летнего Прохора он начался в 1778 году, с прихода в Саров. Жизнь в монастыре вообще трудна и сурова — тут и тяжелая физическая работа, и углубленное внимание к своей душе, и непрестанная молитва, и строгое воздержание. А если к тому же человек имеет сердце, пламенеющее к Богу, он сам будет стремиться к гораздо большим трудам, подвигам веры и терпения. Поэтому его жизнь в монастыре оказывается намного суровее. Уже во время послушничества Прохор показал себя именно таким. Любые тяжелые работы — в хлебопекарне, в столярной, на рубке леса — он исполнял безропотно, со всем усердием и любовью к делу. Позже он говорил, что послушание — корень спасения: «Здесь и смирение, и подвиг». Послушание разрушает гордыню, причину всякого зла: гордым, как известно, Бог противится, а смиренным дает благодать.

Горение к Богу у послушника оказалось столь ярким, что при монашеском постриге восемь лет спустя он получил имя Серафим (по-еврейски это значит «пламенный»). Чуть позже он стал диаконом, а затем священником, иеромонахом. Служа в церкви, отдаваясь священническому служению всеми силами души, он как будто переносился в рай, наяву видел ангелов и даже Бога. Однажды во время литургии Серафим увидел Иисуса Христа, «грядущего на воздухе», и «удостоился особенного от Него благословения», как сам позже рассказал. Только об одном он жалел: «Почему человек не может, подобно ангелам, беспрестанно служить Господу?»

Но и на этом душа пламенного Серафима не могла остановиться и желала большего — уединенной, углубленной молитвы. В 1794 году он переселился в «пустыньку» — тесную деревянную келью в дремучем саровском лесу, в нескольких верстах от монастыря. Здесь много лет он совершал следующий подвиг — пустынничества. Это особый иноческий подвиг, не каждому монаху он по силам. Он требует усиления и постничества, и молитвенных трудов, и духовного трезвения. Последнее нужно особенно, чтобы не попасться на искушения и соблазны, не поддаться страхам, которыми мучает пустынника вся бесовская рать падших духов. «Батюшка, видали ли вы злых духов?» — спросили его много позже. «Они гнусны…» — был ответ.

Только по воскресеньям он приходил в монастырь для причащения. Питался с собственного огорода (да и то не всегда — несколько лет он подкреплял телесные силы одной лишь травой снытью); в жестокие морозы носил ту же одежду, что и летом. «Томлю томящего меня», — говорил он, имея в виду борьбу с низменной человеческой природой, испорченной грехом, подверженной нечистым страстям, как телесным, так и душевным. И в любое время, за любой работой Серафим не переставал творить внутреннюю молитву, так что нередко надолго застывал «как бы в изумлении», созерцая небесные тайны.

Вскоре к своим трудам Серафим прибавил новый и чрезвычайный подвиг — столпничество, молитвенное стояние на камне. В монашеской практике это очень редкий вид аскетического делания. Поводом оказалось предложение Серафиму стать настоятелем некоего монастыря. Он отказался, но помысел тщеславия все же возник. Преодоление искушений (а искушение властью — одно из коварнейших) очищает и укрепляет подвижника, как огонь — золото и сталь. Три года после этого длилось покаянное стояние на камне. Каждую ночь Серафим со слезами взывал к Богу, стоя на коленях на большом лесном валуне. А днем возносил покаянную молитву в келье, где тоже установил камень. Немеющие воздетые руки, изнуренная плоть, костяные мозоли на коленях. «Это выше сил человеческих», — скажет один из тех, кому Серафим под конец жизни открыл эту страницу своего монашеского бытия.

В диких пустынных местах подвижник терпит и нападения от лихих людей. Однажды в лесу на Серафима напали разбойники. Физически он был очень силен, у него был топор, он мог защищаться — но не стал. Жизнь монаха целиком принадлежит Богу, и если Господь счел лучшим для него пострадать от человеческих рук — то следует смириться и не противиться. Это все тот же подвиг послушания. Серафима жестоко избили, нанеся смертельные раны. Лишь чудом он остался жив. Разбойников — местных крестьян — скоро нашли и хотели судить, но Серафим умолил отпустить их. А когда они раскаялись и пришли к нему, то простил их.

Через несколько лет подвижник усугубил свое аскетическое жТекст песни Минский Свято - Елисаветинсий монастырь

итие подвигом молчальничества, «блаженного безмолвия». Стал реже бывать в монастыре, прекратил всякое общение с мирянами, приходившими в его пустынь за духовным назиданием. «Совершенное безмолвие есть крест, на котором должен человек распять себя со всеми страстями и похотями», — говорил христианский святой Варсануфий Великий. В этом священном безмолвии, соединенном с постоянной внутренней молитвой, подвижнику открывается простор для богосозерцания и богообщения. Это такое состояние, в котором, по словам святителя Феофана Затворника, «внутрь собранный и углубленный дух огнем Духа Божественного возводится к серафимской чистоте и пламенению к Богу и в Боге». А древнерусский монах-писатель Епифаний Премудрый сказал, что тот, кто «вкусил сладости безмолвия», никогда по своей воле не захочет от него отказаться, не пожелает ничего другого.

Но монах живет не своей волей, а Божьей. Кончилось его 16-летнее лесное уединение. В 1810 году Серафим вынужден был вернуться на жительство в монастырь — на этом настояло монастырское начальство, и он подчинился без споров и обид. Однако еще несколько лет он пребывал в молчаливом затворе, чтобы окончательно утвердиться в бесстрастии, в совершенном внутреннем мире. Надо сказать, что затворничество как подвиг отличается от пустынничества, так как оно проходит в многолюдном монастыре, где больше искушений человеческой суетой, труднее хранить безмолвие души.

Источник: сайт журнала "Фома"

* * *

Ночь как безмолвные, зрители -

Звездочки смотрят с небес.

Тихо вокруг. От обители

Тянется Саровский лес.

Келия там одинокая,

В ней Серафим обитал.

Знала пустыня широкая

Как подвиг он совершал.

Там, при дороге под соснами,

Камень тяжелый лежал,

Старец ночами бессонными

Здесь на коленях стоял.

Лето и зиму холодную

Он, не смыкая очей,

Выстоял волей свободною

Тысячу дней и ночей.

Весь без участен ко внешнему

В сердце молитву слагал.

"Боже, будь милостив грешному", -

Старец усердно взывал.

Годы прошли, но чудесного

Старца с любовью мы чтим.

Помощь дает нам небесную

Батюшка наш Серафим. (Текст песни Минского Свято-Елисаветинского монастыря)

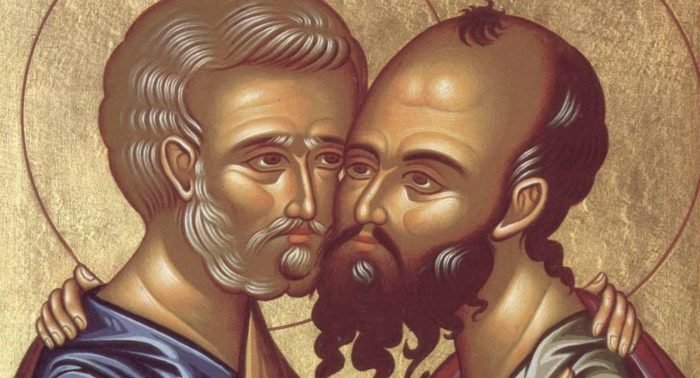

День святых первоверховных апостолов

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла — праздник, который отмечается 12 июля по новому стилю. Он назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедовавших христианство по всему миру. Оба апостола приняли мученическую смерть за веру — с разницей в один год.

Смысл названия дня Петра и Павла

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла — праздник, который отмечается 12 июля по новому стилю. Он назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедовавших христианство по всему миру. Оба апостола приняли мученическую смерть за веру — с разницей в один год.

Апостол Петр

До того, как стать учеником Христа, Петр был рыбаком. Господь призвал Петра и его брата, будущего апостола Андрея Первозванного, когда те ловили рыбу на Генисаретском озере.

Именно Петр первым среди учеников назвал Учителя Христом, то есть Мессией. За это Господь прозвал его Камень (так переводится имя Петр). На этом камне Петровой веры Господь обещал создать Церковь Свою, которую не одолеют врата адовы.

Когда перед распятием Христа взяли под стражу первосвященники, Петр трижды отрекся от Господа, как Тот и предсказывал ему. Но Петр раскаялся и искупил свое предательство тем, что стал пламенным проповедником Христовой веры. И, действительно, послужил основанию Церкви — сообщество верных Спасителю.

После Пятидесятницы — сошествия Святого Духа на апостолов — своей первой проповедью Петр обратил ко Христу три тысячи человек. Его миссионерский путь сопровождался чудесами и исцелениями. Церковное Предание говорит, что Петр проповедовал Евангелие по берегам Средиземного моря, в Антиохии, Малой Азии, Египте, Греции, Риме, Испании, Карфагене и Британии.

До наших дней дошли два Соборных послания апостола Петра. Они включены в Новый Завет. Свои Послания Петр обращает к христианам в провинциях Малой Азии. Укрепляет их в вере, предостерегает от влияния лжеучителей.

Апостол Петр предсказал свою мученическую смерть: «Знаю, что скоро должен я оставить храмину мою (тело), как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». К концу жизни Петр вернулся в Рим, и там он был схвачен и казнен за евангельскую проповедь. Произошло это в 67 году. Распяли апостола вниз головой по его собственной просьбе: он считал себя недостойным быть распятым так же, как Господь.

Апостол Павел

Павел не был учеником Христа во время земной жизни Спасителя. Более того, Савл (как звали Павла до обращения в христианство) был гонителем христиан.

Савл родился в Малой Азии, в городе, многие жители которого, будучи иудеями, тем не менее, имели права римских граждан (которое давало реальные привилегии, право на особую государственную защиту и рассмотрение любых обвинений в императорском, римском суде. Для еврейского народа с его монотеизмом это было явлением, сравнительно редким. Получил хорошее образование в Иерусалиме и, видимо, готовился к должности раввина. После окончания учебы он получил власть официально преследовать христиан даже за пределами Палестины — в Дамаске.

Именно на пути в Дамаск Господь призвал Савла к апостольскому служению. Во время путешествия будущего апостола осветил ярчайший свет, от которого он слепым упал на землю. Ему был голос: «Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» На вопрос: «Кто Ты?» Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь».

Христос повелел Савлу идти в Дамаск, где тому будет указано, что делать дальше. Спутники Савла слышали голос Христа, но света не видели. Ослепшего Савла привели в Дамаск, научили вере и на третий день крестили. В момент погружения в воду Савл прозрел. С этого времени он сделался ревностным проповедником Христа Воскресшего.

Иудеи были возмущены его обращением ко Христу, и Савлу пришлось бежать в Иерусалим. Там он присоединился к христианской общине и познакомился с апостолами. И вновь возмущение иудеев, угрозы убийством, от которого как раз и спасло римское гражданство.

Но Иерусалим пришлось оставить. Савл отправился в свое первое апостольское путешествие, продолжавшееся с 45 по 51 год. Апостолы прошли весь остров Кипр, именно в этот период Савла стали называть Павлом. Вместе со святым Варнавой он основал христианские общины в нескольких городах Малой Азии.

Павел предпринял еще несколько апостольских путешествий. Просвещал Христовым учением людей в Македонии, Греции и других землях. За долгие годы жизни и проповеди апостол Павел написал 14 посланий; они включены в Новый Завет.

Павел был не раз арестован и после последнего заключения принял мученическую смерть от меча. Его не распяли, потому что он не был рабом, а был римским гражданином. Произошло это недалеко от Рима в 67 году, в период царствования императора Нерона.

Когда празднуется день Петра и Павла

Праздник, установленный в память об апостолах Петре и Павле, — непереходящий, то есть его дата фиксирована. Это 12 июля по новому стилю.

История празднования дня Петра и Павла

У историков нет единого мнения по поводу даты смерти апостолов Петра и Павла, но существует определенное церковное предание. Святитель Димитрий Ростовский (автор сборник житий святых — «Четьи-минеи») пишет, что смерть апостолов произошла либо в один день, либо с разницей ровно в один год.

Появление праздника Петра и Павла также связывают с днем перенесения их мощей в Риме, которое состоялось как раз 12 июля (29 июня по старому стилю) 258 года.

В 324 году, при императоре Константине, в обеих столицах Римской империи, Риме и Константинополе, построили первые храмы в честь Петра и Павла. С тех пор праздник стал праздноваться еще более торжественно и постепенно стал одним из самых известных православных праздников.

День Петра и Павла на Руси

Славяне начали почитать день Петра и Павла сразу после Крещения Руси. Как говорит церковное Предание, первую икону святых апостолов на русскую землю привез святой равноапостольный князь Владимир — из Корсуни. Потом эту икону преподнесли в дар Новгородскому Софийскому собору, в котором до наших дней сохранились фрески XI века с изображением апостола Петра.

Первый монастырь в честь первоверховных апостолов построили в Новгороде в 1185 году. Имена апостолов носили многие святые Древней Руси, а изображения Петра и Павла всегда можно увидеть в иконостасе православных храмов.

Иконография праздника Петра и Павла

Уже на первых иконах апостолы Петр и Павел нередко изображались вместе. Сначала фронтально, а с XVI века — обращенными друг к другу. Этот иконографический сюжет символизировал создание Новозаветной Церкви.

На иконе апостол Петр изображается простирающим правую руку в моленном жесте. В его левой руке — свиток и ключ на длинной цепи: «...и дам тебе ключи Царства Небесного» (Мф 16, 19).

В руках апостола Павла изображается книга, которая напоминает о том, что он — автор четырнадцати посланий, входящих в Новый Завет.

Митрополит Антоний Сурожский — проповедь на день святых Петра и Павла

(по материалам сайта «Библиотека митрополита Антония»)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Мы празднуем сегодня день святых апостолов Петра и Павла. Один их них, Петр, был апостолом среди евреев; Павел пронес Евангелие Христово среди язычников. Они собой представляют как бы два полюса церковной деятельности того времени — обращение всех: израильского народа, в котором родился Христос, и всего остального мира.

Когда мы думаем о святых, мы всегда думаем о их величии; они нам представляются, как гиганты, как герои духа. Мы можем вдохновиться их героизмом, но часто нам кажется, что нам до них так далеко, что мы не можем никаким образом уподобиться им. И, поэтому полезно иногда вспомнить, что эти святые, даже апостолы, были людьми, такими, как другие люди: со слабостями, делали ошибки, оказывались не на высоте того, что мы в них видим сейчас, после того, как они уже совершили весь свой земной путь.

Подумайте об апостоле Павле: один из величайших проповедников Евангелия, который всю свою жизнь и всю свою смерть отдал, без остатка, на проповедь. Но с чего началась его жизнь? Он шел из Иерусалима в Дамаск, чтобы начать там преследование христиан, которое уже началось в Иерусалиме. И на пути в Дамаск он встретился лицом к лицу с воскресшим Христом, поклонился Ему, и стал верующим христианином, и никогда не мог забыть двух полюсов этой своей веры: Креста и Воскресения. Креста, на котором был распят Спаситель, и Воскресения, которое его включило в сонм Христовых свидетелей.

Вспомним и об апостоле Петре. На Тайной Вечере, когда Христос говорил, что Его все вскоре по страху оставят, Петр вызвался: Нет! Если и все Тебя оставят — я Тебя не оставлю... Ты ли Меня не оставишь? — ответил ему Христос. — Прежде чем петух пропоет, ты трижды отречешься от Меня... И до того, как это случилось,- потому что это действительно случилось — в Гефсиманском саду, когда Христос ожидал Своей смерти и просил трех Своих самых близких учеников: Петра, Иоанна и Иакова, с Ним провести несколько часов этого внутреннего борения перед смертью, Петр, как и два другие, побежденные тоской, холодом, усталостью, ночью, заснул. Три раза приходил Христос в надежде, что Его друзья вместе с Ним проводят эту страшную ночь, — трижды Он застал их спящими.

А позже? Позже, когда взяли Христа, когда повлекли Его на неправедный, на жуткий суд, Петр последовал издали и вошел во двор архиерейского дома, где судили его Учителя, его Господа. И когда к нему подошли с вопросом: Не ты ли был с Ним в саду? — когда обратили внимание на то, что и он говорит на наречии Галилеи, из которой пришли ученики со Спасителем, он трижды клятвой отрекся: Не знаю я этого человека — Он мне чужд, Он мне ничто...

Вот с чего началось. И Павел, и Петр проявили такую человеческую хрупкость, какую все мы проявляем при случае. Но в какой-то момент Павел встретил живого воскресшего Христа; Петр снова оказался лицом к лицу со своим Учителем, Который ему поставил вопрос. Не вопрос о том, как он мог его предать, изменить Ему, а другой вопрос, может быть, более глубинный, более страшный: Петр! любишь ли ты Меня?.. Трижды Христос задал ему этот вопрос, трижды Петр от сердца и правдиво ответил: Да, Господи! Я Тебя люблю. Ты все знаешь — т. е. Ты знаешь и мою измену, и мою слабость, и мой страх, всё знаешь — но Ты знаешь, что я Тебя люблю... И с этого дня его душа никогда не поколебалась; он остался верным до конца, т. е. до мученической смерти.

Вот чему мы можем научиться от Христовых учеников, от апостолов Петра и Павла: сила Божия в немощи совершается. Это говорит Спаситель Павлу, и к нам обращено это слово: сила Божия в немощи совершается -только отдай свою совесть, душу, посвяти их правде, истине, Богу, любви, и в твоей немощи проявится вся несокрушимая Божия сила. Аминь.

Тропарь апостолам Петру и Павлу

Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие, Владыку всех молите мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.

Перевод: Из апостолов первосвятители и учители вселенной, молите Владыку всех, чтобы Он даровал мир вселенной, а нашим душам великую милость.

Кондак апостолам Петру и Павлу

Твердыя и боговещанныя проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приял еси в наслаждение благих Твоих и покой: болезни бо онех и смерть приял еси паче всякаго всеплодия, Едине, сведый сердечная.

Перевод: Непоколебимых и богогласных проповедников, высших из учеников Твоих, Господи, Ты принял в наслаждение благ Твоих и покой; ибо труды их и смерть признал Ты высшими всякой жертвы, Один, знающий то, что в сердцах.

Молитва святому апостолу Петру

О святый Петре, великий апостоле, самовидче и сотаинниче Божий, всемощною десницею Учителя твоего приятый из вод волнующихся и крайняго потопления свобождшийся! Не забуди и нас, убогих, в тине греховной увязших и волнами житейскаго моря заливаемых, подаждь нам твою руку крепкую, помози нам и удержи нас от потопления в страстех, похотех, лжах и клеветах. Сотвори и ты с нами милость, тебе от Господа явленную, да не в сомнении и маловерии изгибнем. Научи нас, учителю наш, пролияти слезу покаяния, да плачемся горько деяний наших в веце сем. И аще твою слезу, в покаяние излиянную, милостию Своею покры Господь и Учитель твой, испроси и нам, с дерзновением апостольским, прощения в буести нашей ежечаснаго от Христа отречения. Град сей, ко святым стопам твоим поверженный, сохрани и от прилучающихся козней лукавых врага спасения нашего огради; воздвигни твои преподобнии руце ко Господу за народ наш, да тихое и безмолвное житие поживем в веце сем до часа, в онь же имать призвати нас Владыка Господь, наш Судия неумытный. Ты же, о всехвальный апостоле, не отвергни вопля нашего и стенаний к тебе о заступлении нас пред Христом, да выну славим Его милосердие к нам со Отцем и Святым Духом. Аминь.

Молитва святому апостолу Павлу

О святый верховный апостоле Павле, сосуде избранный Христов, небесных таин сказателю, всех языков учителю, церковная трубо, пресловущий витие, многия беды за имя Христово претерпевый, море измеривый и землю обшедый и нас от лести идольския обративый! Тя молю и к тебе вопию: не гнушайся мене сквернаго (имя), возстави падшаго греховною леностию, якоже в Листрех храмаго от чрева матерня возставил еси; и якоже Евтиха мертва бывша оживил еси, воскреси и мене от мертвых дел; и якоже молитвою твоею основание темницы некогда потрясл еси и узники разрешил еси, сице исторгни мя творити волю Божию. Вся бо можеши данною ти властию от Христа Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Его духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

По материалам сайта журнала "Фома"

Ковчег с частицей святых мощей преподобного Сергия Радонежского будет принесен во Владивосток из Троице-Сергиевой Лавры

В 2022 году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня обретения честных мощей преподобного Сергия. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла Комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при поддержке ряда общественных организаций организована масштабная программа принесения ковчега со святыми мощами Игумена земли Русской в большинство крупных городов во всех федеральных округах России.

7 и 8 июля ковчег со святыми мощами преподобного Сергия Радонежского будет принесен во Владивостокскую епархию. Торжественная встреча святыни состоится 7 июля в 08:45 в Покровском соборе города Владивостока. Возглавит богослужение митрополит Владивостокский и Приморский Владимир.

7 июля святыня будет доступна для молитвенного поклонения с 08:00 до 03:00, в 24:00 будет совершена Божественная литургия. 8 июля — с 08:00 до 16:00.

За время крестного хода верующие порядка 60 епархий в течение ближайших месяцев смогут поклониться святыне.

Также планируется принесение мощей аввы Сергия в города Белоруссии и Казахстана.

Крестный ход, общая протяженность которого составит около 30 000 км, начался в праздник Святой Троицы, 12 июня.

По окончании Божественной литургии в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, благословляя начало крестного хода по епархиям Русской Православной Церкви с мощами преподобного Сергия Радонежского, сказал:

«С этого места, из обители преподобного Сергия, начинаем наш крестный ход по городам и весям Руси с принесением мощей святого преподобного Сергия.

Хотел бы благословить всех, кто отправляется в это спасительное путешествие. Дай Бог, чтобы ваши скорби, заботы и болезни — тех, кто будет участвовать в этом замечательном шествии — по милости Божией прошли бы. Чтобы любовь прикоснулась к вашим сердцам. И чтобы после этого крестного хода вы почувствовали реальную перемену в вашей жизни.

Да хранит вас Господь на этом замечательном, в честь преподобного Сергия совершаемом крестном ходе по городам и весям Святой Руси!»

Петров пост

Начало Петрова поста — всегда в понедельник через неделю после праздника Троицы (Пятидесятницы). Дата Троицы зависит от даты празднования Пасхи, поэтому начало Петрова поста приходится на разные даты. И длиться он может от 8 до 42 дней. Заканчивается Петров пост всегда 12 июля. Это день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В честь этого праздника пост и именуется Петровым, или Апостольским. В этом году Петров пост начинается 20 июня.

Петров пост — не такой строгий, как Великий. Во все дни поста, кроме среды и пятницы, верующие могут есть рыбу. Мясо постящимся есть нельзя.

Но даже приступая к такому, не самому строгому, посту, нужно посоветоваться со своим духовником, а если у вас есть какие-либо хронические заболевания — с вашим лечащим врачом. Вообще, мирянам положен не такой строгий пост, как монахам. Если вам по каким-либо причинам нельзя соблюдать все правила поста (а в монастырском Уставе предусмотрены более строгие правила, например, сухоядение (пища без растительного масла) в отдельные дни Петрова поста), вы сможете ограничивать себя в иных, не гастрономических вещах. Например, в пост не смотреть телевизор или не пользоваться социальными сетями в интернете.

Смысл Петрова поста

Петров пост, как и любой из четырёх многодневных постов в году, призывает нас к самосовершенствованию, к победе над грехами и страстями. В эти дни и недели мы пытаемся почувствовать правильную внутреннюю иерархию своей жизни: решаем для себя, что тело должно стремиться к душе, душа — к духу. И весь человек должен быть устремлен к Богу. Пост, то есть наше добровольное воздержание, призывает нас пройти по этому пути.

Кроме того, пост объединяет людей, верующих во Христа. Вместе постясь, мы ощущаем себя членами единой Церкви, единой общины верных Спасителю и Его заповедям. Тем самым мы признаем, что все, что проповедовал Христос, - истинно. То есть пост — это не только самосовершенствование, но и наше свидетельство всему миру о том, что мы христиане.

Не каждый из нас может поститься так строго, как это предписывает Церковь, но каждый из нас может засвидетельствовать то, что он часть Церкви, — соблюдая пост в меру своих сил и со всей искренностью. Меру поста лучше всего согласовать с духовником.

По материалам сайта журнала "Фома"

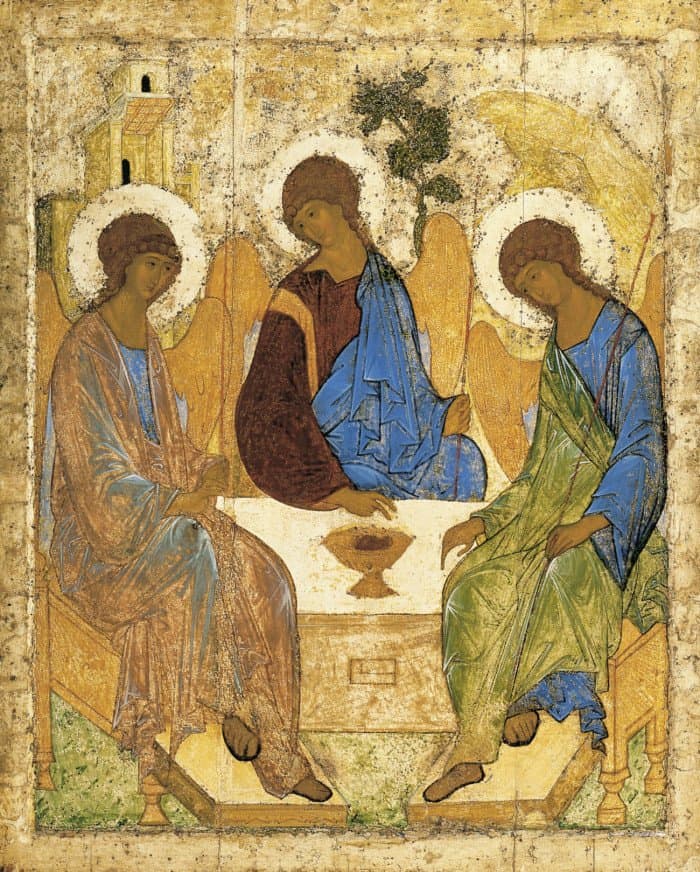

Троица и Троицкая родительская суббота

В этот день мы вспоминаем, как на пятидесятый день после Воскресения Христова на апостолов сошел Святой Дух.

На пятидесятый день после Воскресения Христова Богородица и апостолы собрались в Сионской горнице, чтобы отпраздновать иудейский праздник Пятидесятницы. В этот день евреи вспоминали, как на пятидесятый день после Исхода из Египта на горе Синай Бог даровал Моисею Десять заповедей.

Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать (Деян 2:2–4). Господь исполнил Свое обещание: И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет (Ин 14:16–17).

Случившееся привлекло огромную толпу людей. Многие из них не были евреями и прибыли в Иерусалим на праздник. Каково же было всеобщее изумление, когда собравшиеся поняли, что апостолы, вышедшие из Сионской горницы, говорят с ними на самых разных языках и диалектах: И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились (Деян 2:7–8). В тот день около 3000 человек уверовали во Христа и приняли Крещение (Деян 2:41).

В том, что апостолы стали говорить на разных языках, раскрывается особый смысл Пятидесятницы. В Церкви Христовой, которая «родилась» в этот день через Сошествие Святого Духа на общину апостолов, соединяются все народы. В Церкви восстанавливается утраченная людьми после грехопадения связь с Богом и друг с другом.

Праздник Пятидесятницы называют также Днем Святой Троицы, потому что в этот день всему человечеству открылась тайна, что Бог Один, но в Трех Лицах — Отец, Сын и Святой Дух. Поклонение и исповедание Пресвятой Троицы как Триединого Бога является основополагающим догматом христианской веры.

После литургии в храмах совершается великая вечерня, на которой поются стихиры, прославляющие Святого Духа, а в конце священник читает три коленопреклоненные молитвы: о Церкви, о спасении всех молящихся и об упокоении душ всех усопших, в том числе и «во аде держимых». Во время чтения этих молитв священник и все верующие стоят на коленях. Таким образом, этой вечерней завершается послепасхальный период, во время которого в храмах не полагается совершать земные поклоны и вставать на колени.

Накануне одного из важнейших христианских праздников – Дня Святой Троицы, или Пятидесятницы — верующие поминают всех усопших христианах. Вселенская (то есть всеобщая) Троицкая родительская суббота в 2022 году приходится на 11 июня.

Традиция на Троицу молиться об умерших существует со дня установления праздника, называемого также «днём рождения Церкви», членами которой являются не только живущие сейчас верующие, но и те, кто уже закончил свой земной путь. В день Пятидесятницы дело спасения мира завершилось схождением Святого Духа, Своей благодатью касающегося и живых, и мертвых. И в Троицкие дни особенно ощущается единение всей Церкви.

Считается, что чистосердечная молитва живых и благодеяния в память об умерших облегчают участь даже тех, кто оказался в аду. Об «во аде держимых» Церковь молится и в сам праздник Троицы во время особых, раз в год читаемых коленопреклоненных молитв. Возможно, именно поэтому существует заблуждение, что в Троицкую родительскую субботу можно молиться о некрещёных и самоубийцах. О тех, кто сам отделил себя от Бога своим неверием или смертным грехом, молиться можно и нужно самостоятельно, а вместе с Церковью — только за тех, кто был и остается ее членом, пусть даже грешным и заблудшим.

По материалам сайта журнала "Фома"

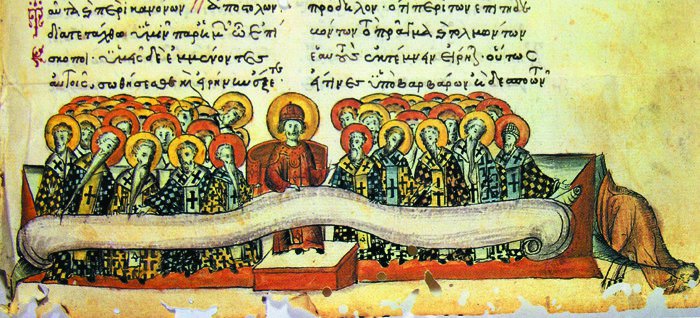

Неделя 7 по Пасхе, святых отцев I Вселенского Собора

В эту неделю мы вспоминаем отцов, принявших участие в Первом Вселенском соборе. Он состоялся в городе Никее в 325 году.

Собор — собрание первоиерархов (т. е. патриархов) и представителей всех православных Поместных Церквей — единственный имеет право утверждать догматы Церкви, объявлять то или иное учение ошибочным, еретическим и принимать другие важнейшие для всей Церкви решения (в отличие, например, от Римско-католической церкви, где такой властью обладает и Папа Римский). Соборы известны и сегодня. Но именно Вселенских соборов, сформировавших православную догматику, было всего семь (с 325 по 787 гг.). Хотя фактически епископы всех Поместных Церквей собирались чаще, но случалось, что их решения принимались под политическим давлением и впоследствии пересматривались. Поэтому термин «вселенский» значит еще и проверенный временем и принятый всеми.

Созывом Первого Вселенского собора — равно как и легитимацией христианства и окончанием гонений на христиан — мы обязаны императору Константину Великому. Этот собор, в первую очередь, был задуман для того, чтобы опровергнуть ересь александрийского священника Ария: Арий усомнился в Божественной природе Христа и учил, что Иисус был лишь высшим творением Бога, а не Богом-Сыном и Творцом.

По преданию, которое, правда, не находит документального подтверждения, одним из участников Никейского собора (а на него съехались около 300 епископов) был святитель Николай Мирликийский, епископ родом из Малой Азии, более известный у нас как Николай Чудотворец, или Николай Угодник, и зачастую ошибочно почитаемый... за русского. Согласно преданию, святой Николай не мог стерпеть богохульства Ария и во время одного из заседаний Собора, когда священник-еретик настаивал на своем учении, ударил того по щеке. Отцы Собора за этот поступок лишили святителя атрибута его архиерейского достоинства — омофора — и заключили его в тюремную башню. Но вскоре, чудесным образом убедившись в правоте его ревности, освободили из заключения, возвратили прежний сан и прославили Николая как великого угодника Божиего.

Именно на Никейском соборе был утвержден Символ веры — формула, передающая кратко христианские догматы. Там же был утвержден догмат о Троице: триединстве Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа Святого.

Кажется, это события, уже далекие от евангельских?.. Но мы еще вспомним тех, чьими трудами было сформировано четкое учение о Троичности Бога, важнейшее для христианства. Ведь впереди — великий праздник Пятидесятницы, иное название которого — Троица.

По материалам сайта журнала "Фома"

(далее…)