Праздник Рождества Христова

Его ещё называют праздником нашего спасения. В Православной церкви Рождество Христово считается вторым по значимости праздником после Пасхи. Обстоятельства Рождества описаны двумя евангелистами – апостолами Матфеем и Лукой.

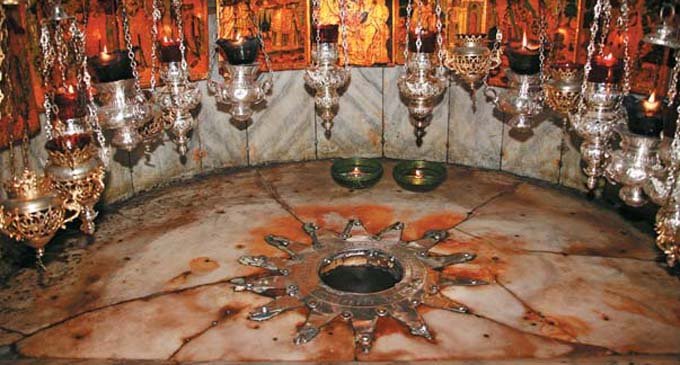

Прихожане нашего храма с большой радостью в сердце ждали этот прекрасный праздник и готовились к нему не только духовно. Трудами прихожан храм и паперть обрели праздничное убранство. В храме поставили ёлки, из еловых веток над иконой «Рождество Христово» соорудили некое подобие пещеры Рождества. Ели и хвойные ветви символизируют вечную жизнь. На паперти кроме украшенных ёлок поставили обновлённый вертеп, внутри которого переливается огнями гирлянда. «Вертеп» в переводе с церковнославянского –пещера. Как правило, так называют ту единственную пещеру, в которой родился Христос. Глядя на Рождественский вертеп, мы словно переносимся в Вифлеем, к яслям Христовым, где вместе с пастухами, волхвами и кроткими животными прославляем чудо Боговоплощения.

* * *

С раннего утра 6 января в храм Казанской иконы Божией Матери стекались прихожане, чтобы принять участие в праздничных Рождественских богослужениях. В восемь часов утра была отслужена Божественная Литургия, прочитаны молитвы 9-го часа и Великая вечерня. Навечерие Рождества Христова и Рождественские паремии. Богослужебные песнопения исполнил приходской хор под управлением Татьяны Балановской.

По окончании Богослужения у иконы праздника Рождества поставили свечу, украшенную звездой из фольги. Эта свеча традиционно символизирует Вифлеемскую звезду, которая привела волхвов поклониться Младенцу Христу. Верующие соблюдают строгий пост Сочельника «до первой звезды» - считается, что именно до выноса этой свечи-звезды, хотя многие постятся до темноты, до тех пор, пока не увидят на темнеющем небе первую звезду.

По завершении Великой вечерни священнослужители и миряне пропели тропарь и кондак Рождества Христова – праздник начинается.

В ночь с 6 на 7 января 2024 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, настоятель храма в честь иконы Божией Матери г.Владивостока протоиерей Ростислав Мороз в сослужении иерея Дионисия Гордеева и иеродиакона Феофана (Федосеева) совершил череду рождественских Богослужений ― великое повечерие, утреню и Божественную литургию святителя Василия Великого.

Богослужебные песнопения исполнил приходской хор под управлением Татьяны Балановской.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения ко Господу – молитва о Святой Руси и о завершении строительства Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Владивостока.

После всенощного бдения и Великого повечерия на Утрени протоиерей Ростислав помазал всех молящихся освященным елеем.

На запричастном стихе было оглашено Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви и Рождественское послание митрополита Владивостокского и Приморского Владимира клиру, монашествующим и всей боголюбивой пастве Владивостокской епархии.

По отпусте литургии было совершено славление Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в честь праздника Его Рождества.

В завершение протоиерей Ростислав обратился к верующим с пастырским словом, в котором поздравил с праздником и еще раз напомнил прихожанам о смыслах праздника Рождества Христова, а также пожелал всем мира.

* * *

Для тех, кто не смог прийти на ночное Богослужение, в нашем храме традиционно служат позднюю праздничную Божественную литургию. Встретить один из самых главных православных праздников в совместной молитве пришли немало детей с родителями.

Позднюю литургию отслужил иерей Роман Бурдинский. Богослужебные песнопения исполнил приходской хор под управлением Татьяны Балановской.

В завершении Богослужения иерей Роман Бурдинский огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

В храме царила особая, неповторимая атмосфера праздника, наполненная теплотой и радостью.

[modula id="3788"]

(далее…)

Приглашаем на Новогодний молебен

Христиане 31 декабря приходят в храм поблагодарить Господа за год минувший, а священнослужители призывают Божие благословение на наступающий год. Обращая нашу молитву ко Господу в канун Нового года, мы крепко просим Его, чтобы Он ниспослал Свою милость к нам, услышал наши молитвы, чтобы, завершая и следующий год, мы могли с благодарением Богу сказать так, как обычно говорим, прославляя Его Святое Имя: «Слава Тебе, Боже, Благодетелю наш, во веки веков. Аминь».

Христиане 31 декабря приходят в храм поблагодарить Господа за год минувший, а священнослужители призывают Божие благословение на наступающий год. Обращая нашу молитву ко Господу в канун Нового года, мы крепко просим Его, чтобы Он ниспослал Свою милость к нам, услышал наши молитвы, чтобы, завершая и следующий год, мы могли с благодарением Богу сказать так, как обычно говорим, прославляя Его Святое Имя: «Слава Тебе, Боже, Благодетелю наш, во веки веков. Аминь».31 декабря 2023 года по окончании Божественной литургии (в 11.30) в храме Казанской иконы Божией Матери будет отслужен Новогодний молебен.

30 ноября 1917 года на Поместном Соборе Русской Православной Церкви, на заседании Отдела «О богослужении, проповедничестве и храме» были приняты следующие положения (см. «Богословские труды», сб. 34, с. 334–335):

«Привнесение службы “начала инди́кта, си́речь новаго лета” в богослужение 1 января весьма желательно... Означенная служба в значительной своей части может быть объединена с последованием новогоднего молебного пения. В таком случае существующее в русской богослужебной практике молебное пение на Новый год должно быть переработано в чин уставного молебна с каноном...»

Источник: сайт журнала "Фома"

Текст "Последование новогоднего молебна (Молебное пение на новый год)" можно прочитать на сайте "АЗБУКА"

Молебен на новый год включает в себя Канон, написанный для 1 сентября. Он красивый и почти весь посвящён воспеванию славы Божией. Перечислить же хочу прошения, которые произносятся в начале молебна в Мирной ектенье, прошения в конце, и заключительную молитву.

Мирная (Великая) ектенья

В ней мы Бога просим:

принять милостиво нашу благодарность и просьбы;

простить нам грехи и зло, сделанное в прошедшем году;

благословить начало года, время сделать мирным, воздух чистым, дать прожить год безгрешно в здравии и достатке;

отвратить от нас Свой праведный гнев, который мы заслужили;

отогнать страсти и гнилые обычаи, положить в сердце страх Божий, чтобы мы исполняли Его заповеди;

укрепить нас в Православии, дать стремление делать добрые дела;

уничтожить все ереси, обратить всех к Православной вере;

избавить Церковь и всех нас от "скорби, беды, гнева и нужды, и от всех врагов видимых и невидимых", а также оградить нас ангелами, здравием, долгой жизнью и миром.

Согласитесь, уже не плохо?

Сугубая ектенья

В ней мы просим у Бога:

избавить от всех бед и исполнить наши желания во благо;

прекратить вражду, воины, нетерпение, конфликты, подать мир и искреннюю любовь, жизнь, наполненную добрыми делами;

не вспомнить наших бесчисленных беззаконий прошедшего года и не воздать нам по грехам, но вспомнить нас в Своих милостях;

послать нам дожди в подходящее время, спокойные ветры, чистый воздух и солнечные свет и тепло;

укрепить и расширить Православную Церковь, сохранить её от ересей и расколов;

разрушить царства безбожных людей и передать управление "правоверным"; (согласен, немного спорное прошение, как я заметил, оно есть не на всех сайтах, видимо, его справедливо вычёркивают)

избавить нас в будущем году от голода, гибели, землетрясения, наводнения, пожара, воины, "нашествия иноплеменных", от всякой раны, скорби и нужды.

Молитва

В итоговой молитве священник от имени всех молящихся прославляет Бога, Который содержит все времена и сроки в Своей власти, премудро управляет миром. Батюшка благодарит Творца от имени всех за щедрую помощь в прошедшем году, просит благословить грядущий год, сохранить нас, умножить дни жизни, дать непоколебимое здоровье и успех в добрых делах. В этой молитве мы просим дать нам спасение, а страну и Церковь оградить от зла, подарить безмятежное течение дел и дать всегда и за всё благодарить Бога - Святую Троицу.

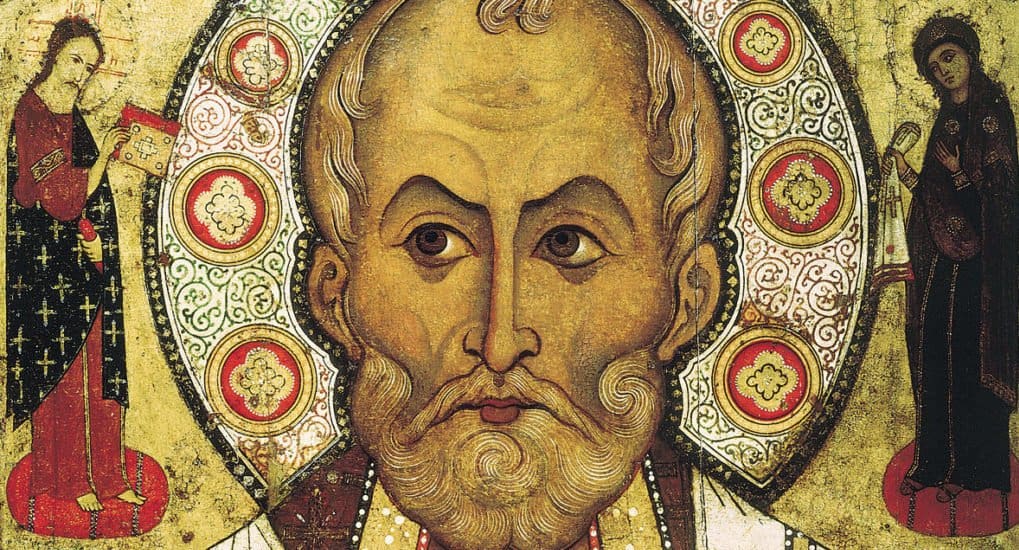

Тот, с кем не надо прощаться: Святитель Николай, Дед Мороз и наша жизнь

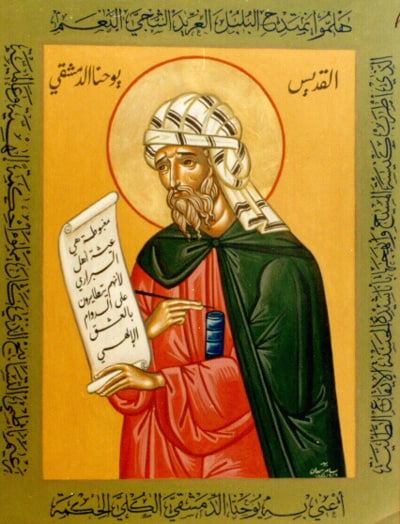

Преподобный Иоанн Дамаскин

Будущий святой родился около 680 года в столице Сирии Дамаске в семье христианина Сергия Мансура, бывшего казначеем при дворе халифа. Иоанн получил отличное образование от одного ученого монаха, которого его отец выкупил на невольничьем рынке. После смерти отца Иоанн занял при дворе должность министра и градоправителя.

С жизнью преподобного тесно связана история образа Божией Матери «Троеручица».

В то время в Византии возникла и быстро распространялась ересь иконоборчества. За ревностное почитание святых икон святой Иоанн был оклеветан императором-еретиком Львом III Исавром (717-740 гг.) перед Дамасским калифом в государственной измене.

Правитель Дамаска приказал отсечь кисть руки у преподобного и повесить ее на рынке. Вечером того же дня святой Иоанн выпросил у калифа отрубленную кисть, приложил ее к суставу и стал молиться перед иконой Божией Матери. Он просил Богородицу исцелить руку, писавшую в защиту православия.

После долгой молитвы святой Иоанн задремал и увидел во сне, что Божия Матерь пообещала ему скорое исцеление. При этом Она повелела ему без лени трудиться этой рукой. Проснувшись, преподобный Иоанн увидел, что рука снова на месте и невредима. В благодарность за исцеление святой приложил к иконе сделанную из серебра руку, отчего икона и получила название «Троеручица».

По преданию, преподобный Иоанн также написал благодарственную песнь Матери Божией «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь», которая является частью Литургии святого Василия Великого.

Святой Иоанн Дамаскин принял иночество в сербской Лавре преподобного Саввы Освященного и передал туда чудотворную икону.

Во время нашествия турок на Сербию христиане поручили икону попечению Самой Матери Божией. Они возложили ее на осла, который самостоятельно пришел в Хиландарский монастырь на Афоне. С тех пор, чудотворный образ пребывает в этой обители, причем занимает игуменское место.

До сих пор в монастыре избирается только наместник, а монахи, по обычаю, получают от иконы благословение на все послушания.

Преподобный Иоанн Дамаскин известен целым рядом богословских и философских трудов, дошедших до наших дней («Изложение православной веры», «Против ересей», «Философские статьи» и др.).

Источник: сайт журнала "Фома"

* * *

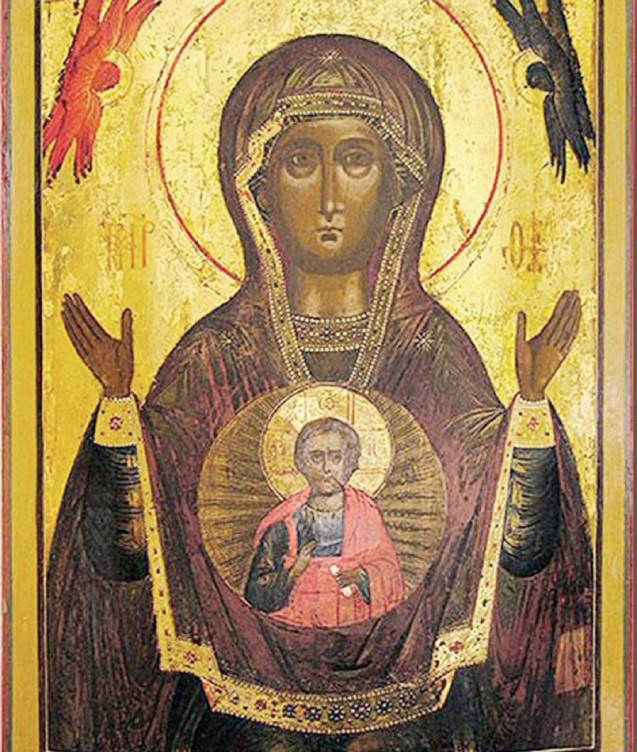

Икона «Троеручица» относится к наиболее распространенному иконографическому типу Одигитрия. На нем Пречистая Дева держит Младенца Христа одной рукой, а другой указывает на Него как на Спасителя мира. Хорошо известный образ дополнен необычной деталью — еще одной рукой, появление которой имеет свою историю.

Начало почитания этой иконы связывают с именем преподобного Иоанна Дамаскина, богослова, гимнографа и учителя Церкви VIII века. В период иконоборчества — общественно-политического движения в Византии против почитания икон — он написал три трактата в защиту святых изображений. Будучи подданным Дамасского халифата, а не Византии, Иоанн не мог быть осужден за это византийским императором-иконоборцем Львом III. Но император все же нашел способ отомстить святому. Он оговорил Иоанна, который занимал высокий государственный пост, перед халифом, и тот осудил своего сановника. Святому отрубили кисть правой руки. Согласно преданию, Иоанн забрал кисть и, приложив ее к ране, молился перед иконой Божьей Матери. Затем он задремал. Во сне страдальцу явилась Богородица и велела и дальше использовать исцеленную руку на благо Церкви. Когда святой проснулся, рука была цела и невредима. В благодарность преподобный Иоанн заказал отлитую из серебра руку и приложил ее к образу.

Так что рука, которую мы видим на иконе «Троеручица», не рука Богоматери, а дар в память о совершенном Ею чуде.

С ХIV века древняя чудотворная икона находится на Афоне, в сербском монастыре Хиландар. В течение нескольких столетий в обители не было должности игумена, и считалось, что всем управляет Сама Богородица. До того как в конце ХХ века тут были возобновлены выборы игумена, монахи с молитвой шли к «Троеручице» для решения сложных вопросов.

Описание иконы «Троеручица»

Древняя святыня, хранящаяся на Афоне, — это деревянная двусторонняя икона высотой около метра. На оборотной стороне сохранилось изображение святителя Николая. В отличие от большинства икон типа Одигидрия, на иконе «Троеручица» Богородица держит Младенца правой рукой, а указывает на Него левой. Взгляд Пречистой устремлен вперед, на молящихся. Христос смотрит на Мать.

Интересно, что в описаниях иконы «Троеручица» в ризе* (*Риза, или оклад, — накладное украшение на иконах, покрывающее всю доску поверх красочного слоя, кроме нескольких значимых элементов, как правило, самого лика и рук изображенного) и без нее расположение третьей руки будет разным. Сейчас она находится в левом нижнем углу. Там ее поместили на сделанном в XIX веке окладе. Но если рассматривать фотографию образа без оклада, то на живописной поверхности можно заметить следы от нескольких вотивных (т. е. сделанных в знак данного перед Богом обета или благодарности) даров, в том числе кисти, напоминающей о произошедшем в VIII веке чуде. Она располагалась под левой рукой Девы Марии.

Ближе к этому месту рука нередко располагается и на списках с оригинальной иконы. При этом на копиях русских иконописцев ее часто изображали не как приложенную, а как живую, принадлежащую Богоматери. Несмотря на то, что в 1722 году Святейший Синод издал указ, требующий не писать «иконы противные естеству, истории и самой истине», в том числе «образ Богородицы с тремя руками», в таком виде «Троеручица» встречается довольно часто.

Значение иконы «Троеручица»

Не запутаться, где чья рука, помогает понимание значения иконы «Троеручица». Само название Одигитрия (Путеводительница) и иконография этого образа напоминает, что Богородица указывает верующим путь к спасению. Одной рукой Она держит Младенца, Которому предстоит стать Спасителем мира, а другой — указывает на Него. Третья, дополнительная, рука, отлитая из металла, была добавлена на икону преподобным Иоанном Дамаскиным. Эта деталь рассказывает историю защитника святынь от иконоборцев.

Как уже было сказано, гнев императора-иконоборца Льва III, оговорившего богослова перед халифом, был вызван его работой «Три защитительных слова против отрицающих святые иконы», в которой преподобный Иоанн разделяет поклонение Богу и почитание святынь. Чудо, последовавшее за молитвой к Богородице, подтвердило правоту автора. Так что в образ Богородицы «Троеручица» заложено несколько значений. Это подтверждение истинности иконопочитания и радость от возможности видеть перед собой изображение Матери Божьей, молиться Ей и получать от Нее ответ на молитву.

Особое значение иконе «Троеручица» придают в афонском монастыре Хиландар, где она до сих пор находится рядом с игуменским троном.

Молитва «Троеручице»

Вспоминая удивительную историю преподобного Иоанна Дамаскина, верующие с любой своей нуждой могут обратиться к Матери Божьей перед Ее иконой. Но, стоя перед этим образом, не нужно забывать, что это не молитва «Троеручице» как «трехрукой помощнице», а обращение к Пречистой Заступнице, на иконе Которой необычное изображение кисти — лишь напоминание о том, на какие невероятные чудеса способен Господь. Молиться перед «Троеручицей» можно любой известной молитвой, своими словами или используя специально составленные тексты.

Тропарь, глас 4

Яко звезда светозаряющая, из Сербии на Афон чудесно прииде всечестная икона

Твоя Троеручица, юже обитель Хиландарская благоговейно восприемши, яко Божественный дар свыше, прославляет Тя, Владычицу, и умильно вопиет: не остави милость Твою от нас, но пребуди с нами во веки.

Кондак, глас 3

Дева днесь благоволение к нам являет, Гора же Афон благодарение Ей приносит,

Ангели и иноцы славословят, Троеручица из Сербии чудесно путешествует: нас бо ради

прииде и вселися во святую обитель Хиландарскую.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой «Троеручица»

О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, велие чудо святому Иоанну Дамаскину

явившая, яко веру истинную — надежду несумненную показавшему! Услыши нас, грешных, пред чудотворною Твоею иконою усердно молящихся и просящих Твоея помощи: не отрини моления сего многих ради прегрешений наших, но, яко Мати милосердия и щедрот, избави нас от болезней, скорбей и печалей, прости содеянныя нами грехи, исполни радости и веселия всех, чтущих святую икону Твою, да радостно воспоем и любовию прославим имя Твое, яко Ты еси от всех родов избранная и благословенная во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я Пресвятой Богородице пред иконой «Троеручица»

О, Пресвятая и Преблагословенная Дево, Богородице Марие! Припадаем и покланяемся

Тебе пред святою иконою Твоею, воспоминающе преславное чудо Твое, исцелением усеченныя десницы преподобнаго Иоанна Дамаскина, от иконы сей явленное, егоже знамение доныне видимо есть на ней, во образе третия руки, ко изображению Твоему приложенныя.

Молимся Ти и просим Тя, Всеблагую и Всещедрую рода нашего Заступницу: услыши

нас, молящихся Тебе, и якоже блаженнаго Иоанна, в скорби и болезни к Тебе возопившаго, услышала еси, тако и нас не презри, скорбящих и болезнующих ранами страстей многоразличных, не презри, усердно к Тебе от души сокрушенныя прибегающих. Ты зриши, Госпоже Всемилостивая, немощи наша, озлобление наше, нужду, во Твоей помощи потребу, яко отвсюду врази окружают нас, и несть помогающего, ниже заступающаго, аще не Ты умилосердишися о нас, Владычице.

Ей, молим Ти ся, вонми гласу болезненному нашему и помози нам святоотеческую Православную веру до конца дней наших непорочно сохранити, во всех заповедех Господних неуклонно ходити, покаяние истинное о гресех наших всегда Богу приносити и сподобитися мирныя христианския кончины и добраго ответа на Страшнем суде Сына Твоего и Бога нашего. Егоже умоли за нас матернею молитвою Твоею, да не осудит нас по беззаконием нашим, но да помилует нас по велицей и неизреченной милости Своей. О, Всеблагая! Услыши нас и не лиши нас помощи Твоея державныя, да, Тобою спасение получивше, воспоем и прославим Тя на земли живых и Рождшагося от Тебе Искупителя нашего, Господа Иисуса Христа, Емуже подобает слава и держава, честь и поклонение, купно со Отцем и Святым Духом, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Икона Божией Матери «Знамение»

На Руси иконы Божией Матери «Знамение» появились в ХI-ХII веках, а называться так стали после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году.

В тот год объединенные силы русских удельных князей, возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюбского, подошли к Великому Новгороду. Шансов на отражение атаки у новгородцев было немного, поэтому они стали молиться Господу о том, чтобы Он не оставил их без заступничества.

В третью ночь архиепископ Новгородский Илия услышал необычный голос, повелевший ему взять из церкви Спаса Преображения на Ильиной улице образ Пресвятой Богородицы и вынести его на городскую стену.

Когда икону переносили, стоявшие за стеной рати пустили в крестный ход множество стрел, одна из которых вонзилась в лик Богородицы на иконе. Из глаз Ее истекли слезы, и икона повернулась ликом к городу. После такого знамения свыше нападавших внезапно объял необъяснимый ужас, при этом они стали бить друг друга. Видя это, новгородцы устремились в атаку и разбили осаждавшие их рати.

В память об этом событии и чудесного заступничества Богородицы, архиепископ Илия тогда же установил праздник в честь Знамения Божией Матери.

Чудотворная икона после явления знамения 186 лет находилась в той же церкви Спаса Преображения на Ильиной улице. В 1356 году для нее в Новгороде построили храм Знамения Пресвятой Богородицы, ставший собором Знаменского монастыря. Помимо новгородской иконы, в России известны многочисленные списки с нее.

Источник: сайт журнала "Фома"

* * *

Икона Богородицы «Знамение» — образ, на котором Дева Мария стоит или сидит с поднятыми в молитвенном жесте руками, у нее на груди — медальон с ликом Младенца Христа. Православие смотрит на икону как на запечатленное в красках Священное Писание. Образ «Знамение» — это отсылка к словам из Книги пророка Исаии: ...Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Эти слова повторяются в первой главе Евангелия от Матфея. Еммануил переводится с еврейского «с нами Бог». С этой иконой связаны конкретные события в истории Русской Церкви.

Икона Божьей Матери «Знамение»

Икона Божьей Матери «Знамение» — распространенный в русской традиции вариант иконографического типа Пресвятой Богородицы, известного как Великая Панагия,образа, на котором Богородица стоит с воздетыми к небу руками и со сферой (кругом, щитом) с ликом Христа на груди. Он восходит к первым иконописным изображениям Девы Марии. Один из наиболее известных прообразов «Великой Панагии» — фреска из катакомб Майского кладбища в РимеНа «Знамении» Богородица обычно предстает не в полный рост, а по пояс. О том, что в основе иконографии лежит пророчество о приходе в мир Спасителя, напоминает еще одно название этого образа — «Воплощение».

Широкое распространение и название «Знамение» икона получила в русской традиции в XI–XII веках, после чудесных событий 1170 (1169) года. Великий Новгород был в осаде, и у жителей не оставалось практически никаких надежд на спасение. С молитвой они вышли на городскую стену, неся образ Пречистой, и стрела противника попала прямо в него. На лице Богородицы появились слезы, а икона сама повернулась к городу. Обе враждующие стороны увидели в этом знак. Новгородцы победили. В благодарность и в память об этом был установлен праздник «Знамения Божией Матери, бывшего в Новгороде Великом в 1170 году». В этот же день — 10 декабря (27 ноября по старому стилю) — Русская Православная Церковь чествует и одноименную икону, прославившуюся чудесами не только в Великом Новгороде.

Новгородская икона «Знамение»

Новгородская икона «Знамение» стала повсеместно известной в XIV–XV веках — после того, как события XII века были описаны в Сказании о битве новгородцев с суздальцами. В летописи рассказывается, из-за чего началась вражда, как во время осады города архиепископ во время молитвы услышал голос, научивший его взять икону Богородицы и вынести ее «противу супостат», как враги выпустили стрелы и как икона «Божьим промыслом обратилась лицом на город» и по ней потекли слезы. «Великое, страшное чудо», как отмечает летописец, стало знамением милости Богородицы и Ее заступнической молитвы за город.

Согласно летописи, образ находился в храме Спаса на Ильиной улице и туда же был возвращен после произошедшего удивительного явления. В XIV веке специально для этой святыни был выстроен каменный храм. Еще не раз по молитвам перед ней город получал избавление от бед: во время чумы, пожаров, войны со шведами. В советское время древний образ был передан в музей, а в 1990-е годы — возвращен Церкви. Сейчас чудотворная икона Божьей Матери «Знамение» находится в Софийском соборе Великого Новгорода. И хотя в XVI веке она была обновлена, на ней и сейчас можно увидеть след от попавшей в нее стрелы.

Курская икона «Знамение»

Курская, или Курская-Коренная, икона «Знамение» — не только главная святыня Курской епархии, но и особо почитаемый Русской Зарубежной Церковью образ.

Отличительная особенность Курской иконы — фигура Богоматери с Младенцем окружена рамой с фигурами Господа и девяти пророков со свитками в руках.

В XIII веке, во времена татаро-монгольского ига, охотники в лесу, на корнях деревьев, обнаружили образ Богородицы. Когда они подняли свою находку, из земли забил родник. Позже на месте явления иконы была основана знаменитая Курская Коренная пустынь.

Согласно «Повести о граде Курске», рассказывающей в том числе и о явлении чудотворной иконы Пречистой Богородицы и «честном и славном Ее Знамении», образ несколько раз переносился в Рыльск, откуда он чудом возвращался. Однажды он был разрублен татарами, но части иконы чудесным образом соединились, а затем слава о ней дошла до самого царя. Жители Курска всегда считали, что находятся под защитой Ее образа. Даже когда в годы Смуты куряне временно остались без своей святыни, они собрались в приделе собора, где она находилась раньше, и получили по своим молитвам помощь: польские войска, окружившие город, отступили. В благодарность за это был основан монастырь, куда святыня вернулась в 1618 году и где пребывала триста лет. В 1918 году она сначала была похищена, потом найдена и в 1919 году вывезена за границу. Сейчас святыня пребывает в специально построенном Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке, а в летний период за городом, в Новокоренной пустыня, основанной в 1950 году. В XXI веке древнюю икону несколько раз привозили из-за рубежа в Россию для поклонения. А на месте, где она была явлена много столетий назад, в Коренной пустыни, сейчас хранится список.

Царскосельская икона «Знамение»

Образ, известный как Царскосельская икона «Знамение», был подарен святителем Афанасием III Пателларием, Патриархом Константинопольским, царю Алексею Михайловичу Романову в 1653 году. Сначала святыня находилась в Москве, но, когда столица была перенесена в Санкт-Петербург, туда отправилась и икона. Именно перед ней молилась будущая императрица Елизавета, принимая решение о перевороте и восшествии на престол. Она же выстроила в Царском Селе церковь в честь любимой иконы и поместила туда почитаемый образ.

Не раз по молитвам перед Царскосельской иконой Божьей Матери «Знамение» верующие получали избавление от бедствий — общих (пожаров и эпидемий) и личных (болезней, гибели). В XIX–XX веках были распространены бумажные иконки, освященные в Знаменской церкви: перед ними молились дома и в путешествии, их носили с собой солдаты на фронтах Первой мировой войны.В дни Блокады Ленинграда икона была вывезена в Ригу, а после завершения войны возвращена в Санкт-Петербург.

В 1831 году, когда после молебна в Знаменской церкви Царское Село спаслось от холеры, по инициативе горожан был учрежден ежегодный крестный ход. В 2018 году прерванная в советское время традиция была возрождена.

Корчемная икона «Знамение»

Об удивительной истории Корчемной иконы «Знамение» говорит ее название. Чудотворный образ Божьей Матери до середины ХIX века находился в питейном заведении — корчме.

В Рязани жила одна сильно пьющая вдова. Не имея средств на вино, она вынесла из дома семейную икону и понесла в корчму, которая находилась рядом с церковью преподобного Симеона Столпника, чтобы обменять на выпивку, но, получив укор даже от хозяина корчмы, пообещала ее выкупить. Вскоре, найдя деньги, женщина вернула святыню домой, но утром не обнаружила ее. Чудом образ вновь перенесся в красный угол в доме корчемника. Осознав полноту своего греха, вдова стала молить Богородицу не лишать ее Своей милости, и с того дня она избавилась от порока пьянства. Икона же осталась у хозяина заведения, и поклониться перед ней Богородице шли и паломники, и посетители корчмы, и все по молитвам получали помощь. Священник из церкви Симеона Столпника регулярно совершал перед иконой молебны. После закрытия трактира икона была перенесена в часовню, находившуюся неподалеку. И по-прежнему горожане во время бедствий и эпидемий шли к ней. После революции с рязанской святыни сняли драгоценную ризу, но сам образ был сохранен верующими, а в 1960-е годы даже отреставрирован. Сейчас чудотворная Корчемная икона «Знамение» находится в Иоанно-Богословском монастыре в селе Пощупове, в воскресные дни она выносится из алтаря и перед ней совершаются молебны.

Павловская икона «Знамение»

Еще один необычный богородичный образ — Павловская икона «Знамение». Она была найдена среди руин азовской крепости после взятия Петром I Азова в 1696 году. После возвращения Азова Османской империи в 1711 году святыню перевезли в Петропавловский собор Осередской крепости, которая в 1715 году была переименована в город Новопавловск, а позже — в Павловск (Воронежская область). Особенность Павловского образа Богородицы «Знамение» в том, что он написан на створке морской раковины величиной примерно 23 см. После обретения икону поместили в киот, клейма на котором рассказывают историю взятия крепости и обретения святыни.

Икона исчезла в советское время, но в начале ХХI века была восстановлена по сохранившимся описаниям.

Верхнетагильская икона «Знамение»

Почитаемый на Урале образ — Верхнетагильская икона «Знамение» — был обретен в начале XVIII века в лесу на том месте, где позже был основан Верхний Тагил, и хранилась в одном из монашеских скитов. Однажды скит ограбили, а когда преступники уже собирались уходить, то услышали голос, велевший им взять икону с собой. Так она попала в поселок Невьянский завод, где явилась одному из жителей, несправедливо обвиненному в воровстве. По чудесному научению он выкупил образ, перенес в свой дом и получил разрешение своей беды. Он же позже передал икону в Верхнетагильскую Знаменскую церковь.

Помимо фигуры Богородицы и Младенца в верхних углах иконы изображены ангелы: в правом — херувим, в левом — серафим. С Верхнетагильской иконы Пресвятой Богородицы «Знамение», издавна почитавшейся чудотворной, было сделано множество списков — Невьянский, Быньговский и др.

Абалакская икона «Знамение»

Абалакская (Абалацкая) икона «Знамение» начинает свою историю в XVII веке. По преданию, некой вдове было видение, в котором Божья Матерь повелела ей построить на кладбище селения Абалак, находящегося неподалеку от Тобольска, церковь в честь иконы «Знамение» с приделами преподобной Марии Египетской и святого Николая Чудотворца. Церковь была выстроена, и для нее была написана икона, вскоре прославившаяся чудесами. Согласно свидетельствам, относящимся к XVII веку, по молитвам перед этой святыней помощь и исцеления получали не только местные жители, но и паломники из Центральной России, что указывает на общероссийскую известность и почитание иконы уже в то время. Перед Абалакским образом молилась семья царственных страстотерпцев во время своего заключения в Тобольске.

Древняя икона не сохранилась, но существуют многочисленные списки. Узнать Абалакский образ «Знамение» можно по присутствующим на нем фигурам святителя Николая и преподобной Марии.

Серафимо-Понетаевская икона «Знамение»

Серафимо-Понетаевская икона «Знамение» была написана монахиней одноименной обители (сейчас скит Дивеевского монастыря) в конце XIX века. Через несколько лет сестры стали свидетельницами произошедшего с образом чуда: лик Богоматери засветился, а Сама Она, как живая, то смотрела на монахинь, то поднимала глаза вверх. Икону поместили в храм для всеобщего поклонения и вскоре заметили, что многие верующие по молитвам перед ней получали помощь.

Златоустовская икона «Знамение»

Еще один чудотворный образ — Златоустовская икона «Знамение» — был утрачен после революции. Известен он стал в середине XIX века, когда в Москве была эпидемия холеры. Одному купцу во время болезни приснилось, что он находится в Златоустовском монастыре (один из старейших монастырей Москвы, уничтоженный в советское время) и прикладывается к иконе Богородицы. Вскоре после этого видения он выздоровел. Купец поспешил в Златоустовский монастырь, в котором не бывал с юности, и обнаружил увиденную во сне икону. По просьбе купца образ, до того находившийся перед входом в церковь, перенесли в храм. Он был украшен дорогой ризой, позже с него был сделан список. Только за первый год общенародного почитания было зафиксировано несколько исцелений по молитвам перед Златоустовской иконой Пресвятой Богородицы «Знамение». Ежедневно перед ней совершались молебны. После разрушения монастыря в 1930-е годы икона исчезла. В единственном сохранившемся от обители здании теперь находится часовня, в которой хранится список чудотворной иконы Божьей Матери «Знамение».

Значение иконы «Знамение»Название этого Богородичного образа имеет несколько смыслов, и все они так или иначе подходят для понимания значения иконы «Знамение»

Знамения — это знаки, чудесные события, имеющие Божественную природу. Принято воспринимать их как подтверждение правильности тех или иных действий или как предвестие каких-то важных событий, перемен. В Священном Писании приведено не одно пророческое знамение. Иконография «Знамения» основана на словах из Книги пророка Исаии о воплощении Спасителя: ...Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил.

Часто верующие, желая получить ответы на сложные вопросы, пытаются искать знаки вокруг себя. Но нужно с осторожностью относиться к таким практикам и явлениям и не ставить их во главу угла, как делали это фарисеи и книжники, требовавшие знамений от Христа.

Тем не менее много столетий назад новгородцы увидели чудесный знак во время обороны города. Также и в дальнейшем чудеса, происходившие и с другими иконами этого типа, часто воспринимались как знамения. А так как это была одна из особо почитаемых икон царской семьи, она приобрела еще более важное значение для России.

Примечательно также, что много раз за день повторяемое верующими движение руки, когда мы крестимся, тоже называется знамением — крестным. И об этом тоже можно вспомнить, молясь перед иконой, на которой изображена Богоматерь с Христом Еммануилом, что в переводе значит «с нами Бог». Гораздо важнее, чем поиск чудесных знаков, наше ощущение, что Господь с нами всегда и видит нас в каждое мгновение нашей жизни.

Молитва перед иконой «Знамение»

Верующие просят о помощи Богородицу, а не ее изображение, соответственно, обращена молитва не к иконе «Знамение», а к Самой Пречистой. Перед образом «Знамение» можно молиться своими словами, читать любую известную богородичную молитву или следующие тексты:

Тропарь Пресвятой Богородице перед Ее иконой «Знамение»

Яко необоримую стену и источник чудес, стяжавше Тя раби Твои, Богородице Пречистая, сопротивных ополчения низлагаем. Темже молим Тя, мир отечеству нашему даруй и душам нашим велию милость.

Кондак Пресвятой Богородице перед Ее иконой «Знамение»

Приидите вернии, светло да празднуем всечестнаго образа Богоматере чудное явление и, от того благодать почерпающе, первообразней умильно возопиим: радуйся, Марие Богородице, Мати Божия, Благословенная.

Другой кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ее «Знамение»

Честнаго образа Твоего знамение празднующе, людие Твои, Богородительнице, имже дивную победу на сопротивныя граду Твоему даровала еси. Темже Тебе верою взываем: радуйся, Дево, христиан Похвало.

Молитва Пресвятой Богородице перед Ее иконой «Знамение»

О Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и поклоняемся Тебе пред святою чудотворною иконою Твоею, воспоминающее дивное знамение Твоего заступления, великому Новеграду от нея явленное во дни ратнаго на сей град нашествия. Смиренно молим Тя, Всесильная рода нашего Заступнице: якоже древле на помощь отцем нашим ускорила еси, тако и ныне нас, немощных и грешных, сподоби Твоего матерняго заступления и благопопечения. Спаси и сохрани, Владычице, под покровом милости Твоея Церковь Святую, град Твой (обитель Твою), всю страну нашу православную и всех нас, припадающих к Тебе с верою и любовию, умиленно просящих со слезами Твоего заступления. Ей, госпоже Всемилостивая! Умилосердися на ны, обуреваемыя грехи многими, простри ко Христу Господу Богоприимныя руце Твоя и предстательствуй за нас пред благостию Его, просящи нам прощения прегрешений наших, благочестнаго мирнаго жития, благия христианския кончины и добраго ответа на страшнем Суде его, да, спасаеми всесильными Твоими к Нему молитвами, блаженство райское унаследуем и со всеми святыми воспоем Пречестное и Великолепое Имя Достопоклоняемыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие во веки веков. Аминь.

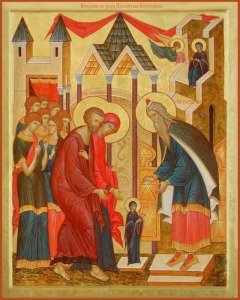

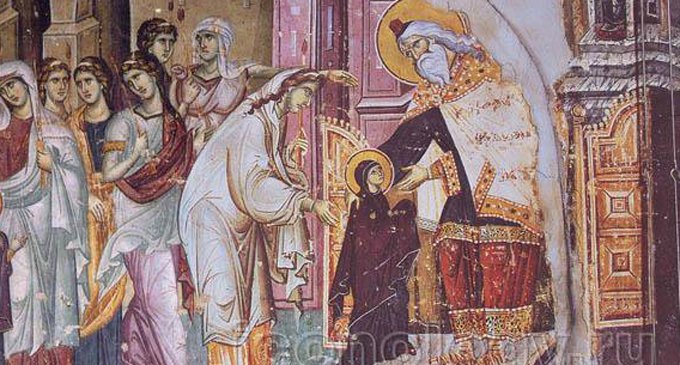

Почему Введение Богородицы во храм двунадесятый праздник?

4 декабря - один из двунадесятых праздников Православной Церкви — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Между тем об этом событии не говорится ни в Евангелии, ни в других книгах Священного Писания. Откуда тогда о нем известно? И почему Церковь так торжественно празднует его?

Действительно, по своему статусу этот праздник — один из крупнейших в Церкви: он входит в число двенадцати самых значительных христианских праздников (так называемых двунадесятых) наряду с Благовещением, Рождеством Христовым, Преображением, Пятидесятницей (днем схождения на апостолов Святого Духа) и др.

Так было, правда, не всегда. Еще в XII–XIV веках праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, судя по сохранившимся богослужебным записям, уступал по торжественности многим другим. Да и возник он сравнительно поздно: если, скажем, Успение Пресвятой Богородицы христиане почитали уже в IV веке, то сегодняшний праздник возникает в лучшем случае при византийском императоре Юстиниане (VI век), а, возможно, и еще позже. Уверенно о нем сообщают только месяцесловы VIII века.

Что же такого важного нашли в этом событии следующие поколения христиан?

Об этом можно судить по праздничному тропарю — песнопению, которое в лаконичной форме как раз и выражает смысл празднуемого события. Вот этот тропарь:

Днесь благоволения Божия предображение, / и человеков спасения проповедание: / в храме Божии ясно Дева является, / и Христа всем предвозвещает. / Той и мы велегласно возопиим: / радуйся, смотрения Зиждителева исполнение!

Перевод: Ныне предвестие милости Божией (к людям) и проповедь о спасении людей: в храм Божий торжественно входит Дева и всем возвещает о грядущем Христе. Громко воскликнем к Ней и мы: радуйся, исполнение Промысла Создателя о нас!

Ветхий Завет был полон пророчеств о грядущем Мессии (по-гречески — Христе, а в русском переводе — Помазаннике Божием); о Спасителе, Который явится в свое время, чтобы избавить народ Божий от всех бед, восстановить справедливость и примирить людей с Богом. Чем ближе становились сроки (а они были известны достаточно точно из Книги пророка Даниила), тем более напряженным становилось ожидание: когда же появится та, которая станет матерью Спасителя? И вот наконец это случилось. Маленькую девочку ввели в Иерусалимский храм — единственное на земле место, посвященное Единому Богу, некогда открывшему Себя израильтянам и возвестившему, что однажды Он Сам придет в Свой храм, придет внезапно (ср.: Мал 3:1). Ее вхождение в этот храм, и не просто в храм, а в Святая святых — особое место, отделенное от всего храмового пространства завесой, куда мог входить только первосвященник (да и то однажды в год!) и где мистически присутствовал Сам Господь, — это событие стало первым зримым, очевидным для людей пророчеством о Христе, указанием на то, что времена исполнились и Господь уже грядет.

В другом праздничном песнопении — кондаке — Дева Мария сама уподобляется живому храму: Она входит в храм Божий, а вместе с Нею и Сам Господь:

Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, яже в Дусе Божественном, Юже воспевают Ангели Божии: Сия есть селение Небесное.

Перевод: Пречистый храм Спасов, драгоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божией — ныне вводят Ее в дом Господень, и с Нею нисходит благодать Духа Божия. Воспевают Ее ангелы Божии: Дева сия — жилище Бога Небесного.

Позднее апостол Павел напишет христианам одной из греческих общин: Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? (1 Кор 3:16) С тех пор мысль о том, что задача христианина — стяжать Духа Святого, сделаться обителью, в которой сможет обитать Бог, прочно входит в церковное сознание и неоднократно звучит из уст многих святых (например, преподобного Серафима Саровского). Но Дева Мария должна была стать храмом Божиим в самом что ни на есть прямом смысле! Ей предстояло стать Матерью Сына Божия! И это обстоятельство сделало Ее вхождение в храм совершенно уникальным событием: еще не войдя в Ее чрево, Господь уже предвозвестил таким образом Свое скорое явление в мир. А введение Девы Марии в Святая святых — событие, повторимся, совершенно беспрецедентное, которое могло стать возможным только по особому откровению, полученному священником, — стало Ее освящением, подготовкой к тому необычайному делу, для которого Ее готовил втайне от всех Господь. И еще это было ярким указанием на абсолютную парадоксальность, несводимость ни к каким человеческим представлениям того дивного события, которое должно было свершиться уже через несколько лет. Бог сделался человеком! Творец вселенной, Которого и небеса не могут вместить, вошел в девическую утробу и родился в Им же созданный мир!

Как поется в другом богослужебном песнопении, звучащем на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, даже Ангелы были поражены случившимся в тот день:

Ангели, вхождение Пречистыя зряще, удивишася: како Дева вниде во Святая Святых.

Перевод: Ангелы, видя вхождение Пречистой, удивились: как могла Дева войти во Святая святых?

Введение во храм Девы Марии стало первым из знамений, указывающих на приход в наш мир Бога. Вот почему Церковь придала этому событию, на первый взгляд не самому значительному и даже не описанному в Евангелии, такой вес.

Полностью статью можно прочитать в журнале "Фома"

Об истории праздника можно прочитать здесь.

Иконография Введения во храм Пресвятой Богородицы

На иконах, посвященных событиям Введения во храм Пресвятой Богородицы, сама Божия Матерь изображается в центре композиции. На ней надет мафорий — традиционная одежда замужних женщин. Рядом стоят святые праведные Иоаким и Анна — родители, которые привели ее в Иерусалимский Храм.

Сам храм чаще всего изображается в виде кивория (шатер, сень над престолом). Встречает Деву Марию священник Захария, будущий отец пророка Иоанна Предтечи. Также на иконе мы видим лестницу из пятнадцати ступеней — по Преданию, трехлетняя Богородица преодолела их самостоятельно, без помощи взрослых.

Богослужение Введения во храм Пресвятой Богородицы

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы праздничное богослужение состоит из малой вечерни, всенощного бдения (с литией), часов и литургии. Устав службы практически не отличается от устава других двунадесятых богородичных празднований (Рождества Богородицы и Успения). Поются только песнопения праздника. Священнослужители одеты в белые и/или голубые облачения.

Молитвы Введения во храм Пресвятой Богородицы

Тропарь Введения во храм Пресвятой Богородицы

глас 4

Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения проповедание: в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: радуйся, смотрения Зиждителева исполнение.

Перевод:

Ныне предвестие благоволения Божия и предвозвещение о спасении людей: в храме Божием торжественно является Дева и всем предвозвещает о Христе; Ей и мы громогласно воскликнем: «Радуйся, исполняющая промышление о нас Создателя».

Кондак Введения во храм Пресвятой Богородицы

глас 4

Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, Яже в Дусе Божественном, Юже воспевают Ангели Божии: Сия есть селение Небесное.

Перевод:

Чистейший храм Спасителя, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божией, ныне вводится в дом Господень, совводя с Собою благодать Божественного Духа; Ее воспевают Ангелы Божии: «Она – жилище небесное».

Величание Введения во храм Пресвятой Богородицы

Величаем тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим еже в храм Господень вхождение Твое.

Перевод:

Величаем Тебя, Пресвятая Дева, Богом избранная Отроковица, и почитаем Твой вход в храм Господень.

Молитва

О, Пресвятая Дево, Царица Небеси и земли, прежде век избранная Невесто Божия, в последняя же времена пришедшая в храм законный на обручение Жениху Небесному! Ты оставила еси люди Твоя и дом отца Твоего, во еже принести Себе в жертву чистую и непорочную Богови, и первая дала еси обет всегдашняго девства. Даруй же и нам соблюдати себе в целомудрии и чистоте и в страхе Божием во вся дни живота нашего, да будем храмы Духа Святаго, наипаче помози всем в подражание Твое во обителех живущим и обручившим себе на служение Богови в чистоте девства провождати житие свое и от юности нести иго Христово благое и легкое, свято храняще обеты своя. Ты провела еси, Всечистая, вся дни юности Твоея во храме Господнем вдали от соблазнов мира сего, в присном бодрствовании молитвенном и во всяком воздержании душевном же и телеснем помози и нам отражати вся искушения вражеския от плоти, мира и диавола находящих на ны от юности нашея, и побеждати оныя молитвою и постом. Ты во храме Господнем со Ангелы пребывающи, украсилася еси всеми добродетельми, наипаче же смирением, чистотою и любовию и достойно воспиталася еси, да готова будеши вместити плотию Невместимое Слово Божие. Сподоби же и нам, одержимым гордостию, невоздержанием и леностию, облещися во всякое совершенство духовное, да уготовает кийждо от нас с помощию Твоею одеяние брачное души своея и елей доброделания, да не нази и неготови явимся во сретение Без-смертному Жениху нашему и Сыну Твоему Христу, Спасителю и Богу на-шему, но да приимет ны с мудрыми девами во обители райския, идеже со всеми святыми сподоби нас выну славити и прославляти всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивое заступление всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Проповеди на праздник Введения Пресвятой Богородицы

Фильм о празднике

«Введение во храм» — один из фильмов телевизионного документального цикла «Праздники» (2013), рассказывающего о важнейших событиях годового круга христианского календаря. Это просветительский образовательный проект студии «Неофит» по заказу Благотворительного фонда имени святителя Григория Богослова при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Автор и ведущий — митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Митрополит Иларион проведет зрителя по Иерусалимскому Храму, попытается приоткрыть завесу тайны над историей вхождения Божьей Матери во Святая Святых.

В фильме говорится также о смысле Рождественского поста и о христианском воспитании детей.

Фильм можно посмотреть здесь.

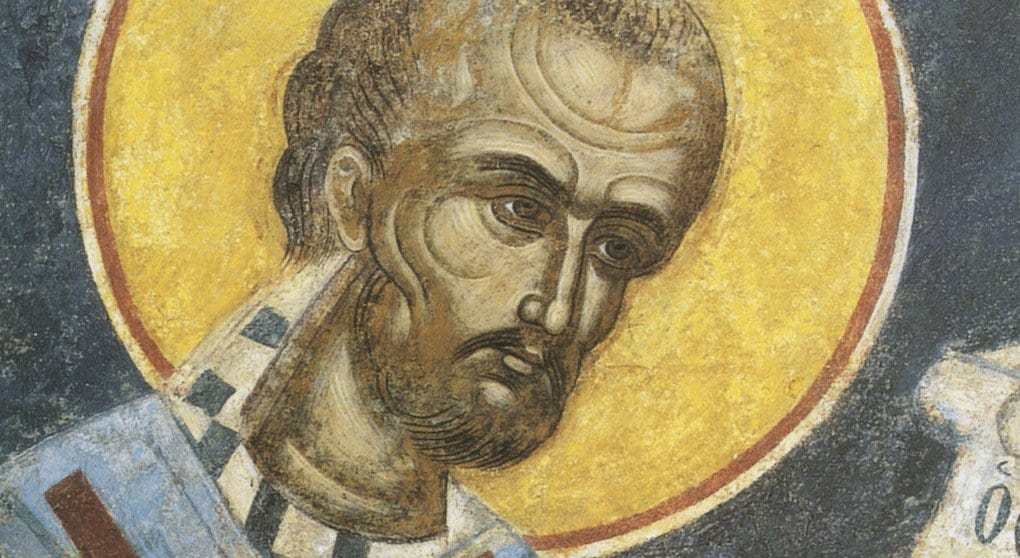

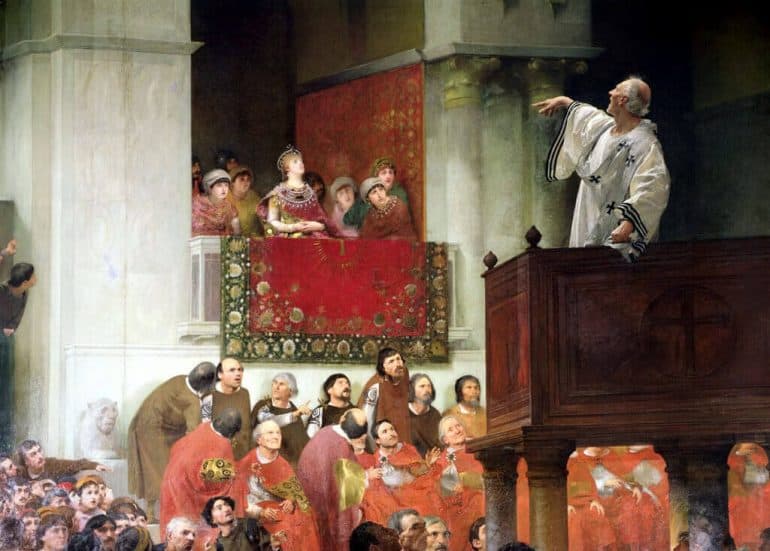

Святитель Иоанн Златоуст

Похищенный христианами.

Начало

Будущий святитель родился в 347 году в Антиохии — третьем по величине городе Византийской империи на берегах Оронта (совр. Антакья, юго-восток Турции). Он появился на свет в богатой дворянской семье. Его отец — офицер высшего командного состава византийской армии, умер вскоре после его рождения. Ребенка вырастила мать — умная и хорошо образованная женщина. Оставшись вдовой в 22 года, она отказалась от нового брака и посвятила жизнь воспитанию сына. Именно о ней знаменитый в те времена языческий учитель риторики Ливаний восхищенно сказал: «Ах, какие у христиан есть женщины!» Детство будущего святителя прошло в огромном по тем временам городе, культурной столице империи. Антиохия эпохи Великого переселения народов была мегаполисом в котором бок о бок жили люди многих национальностей, разные по языку, культуре и вероисповеданию. Будущий святитель рос в этой пестрой толпе, надежно защищенный от тлетворных влияний стараниями матери, ничуть, впрочем, не избегая людей различного звания, которых он хорошо узнал, полюбил и с которыми легко находил общий язык.

Он получил прекрасное классическое образование. Был лучшим учеником Ливания, самого знаменитого мастера красноречия того времени, чья школа была предметом гордости антиохийцев. Позже, будучи на смертном одре, на вопрос учеников кого бы он хотел видеть своим преемником по школе, Ливаний ответит: «Иоанна, если бы не похитили его у нас христиане». Завершив обучение, Иоанн становится адвокатом. Это занятие было свободно от различных превратностей государственной службы, и в тоже время давало возможность талантливым молодым людям сделать блестящую карьеру. Именно из среды адвокатов, сделавших себе имя в судах, выходили губернаторы провинций, префекты, патриции и консулы — административная элита огромной империи.

Однако на этом поприще Иоанн сталкивается и с обратной стороной светской жизни — с миром лжи, зависти, непримиримой вражды, всевозможных пороков и преступлений. Сталкивается он и со злоупотреблениями в судебной практике. Адвокатская деятельность помогла ему лучше узнать жизнь во всех ее проявлениях, в том числе — и нужды самых бедных людей, что очень пригодится ему впоследствии, когда он примет священство. Но она же повлияла и на его сознательный дальнейший выбор; оставить мир, оставить перспективную должность, карьеру и стать монахом.

Его горячее желание — уйти в монастырь, встретило неожиданное препятствие со стороны матери. Единственный сын, он был для нее образом любимого мужа. Она хотела, чтобы Иоанн шел по пути отца: будучи христианином, занимал бы достойное положение в обществе. Уступив просьбам матери, Иоанн остается в миру. В это время он усиленно изучает Священное Писание в школе знаменитого наставника той эпохи Диодора Тарсийского и восполняет свое светское образование — богословским. Особенно, он любил послания ап. Павла, которые перечитывал дважды в неделю. Позже, на некоторые из них он напишет замечательные толкования, которые войдут в золотой фонд христианской экзегетики.

В 369 г. Иоанн принимает крещение в возрасте 22 лет, поскольку откладывать крещение до более сознательного, зрелого возраста было обычной практикой того времени.

После смерти матери, ок. 375 г. молодой антиохийский аристократ принимает иноческий постриг в монашеской общине, расположенной в горах, окружающих город. Молитва, труд, чтение Писания не кажутся бывшему интеллигенту безотрадным и серым существованием. Он уходит от жизни, чтобы найти Жизнь, он бежит из мира, чтобы обрести Мир. В монастыре он не выпускает из рук перо. Именно там он пишет трактат «Против врагов монашеской жизни». Так Иоанн защищал избранный им путь ко Христу. Но, будучи непривычным к суровой монашеской практике в силу своего происхождения и слабого организма, он серьезно подорвал свое здоровье. От чрезмерных постов он получил катар желудка и был вынужден вернуться в Антиохию. Там, в 381 г., престарелый епископ Мелетий возвел его в сан диакона, а через пять лет Иоанн был рукоположен в священники и стал проповедовать, замещая не отличавшегося особым красноречием, преемника Мелетия епископа Флавиана.

Священник и проповедник

Место, где находился его приход, теперь не сохранилось. Район старого нижнего города, где Иоанн двенадцать лет трудился не жалея сил и времени, впоследствии был поглощен морем. Именно там двенадцать лет звучало его живое слово, которое никого не оставляло равнодушным. Город с двухсоттысячным населением бурлил как котел. Христиане, иудеи, язычники, сектанты всех мастей, различные учителя, партии, философские течения и направления постоянно враждовали между собой. Среди христиан также не было единства. Долгое время антиохийскую кафедру занимали еретики-ариане. В Церкви царила смута. Кроме того, паства нового настоятеля была социально неоднородной. Евангельская бедность древнего христианского братства была забыта. За стенами богатых кварталов с особняками, широкими улицами и фонтанами, ютились убогие лачуги бедняков. В этих грязных трущобах властвовали болезни, голод и смерть. Прихоти богатых, уже не знавших чем еще себя ублажить, и ненависть к ним бедняков, не имеющих, порой, даже дневного пропитания, разделяли в повседневной жизни тех, которые в церкви считались одной общиной, братьями. Нравы прихожан также оставляли желать лучшего. Пристрастие к скачкам, где проигрывались огромные состояния и люди влезали в кабальные долги, низкопробные театральные представления, где под непристойные возгласы толпы, полупьяные девицы демонстрировали свое обнаженное тело, различные языческие празднества, которые зачастую переходили в простую попойку — все это стало обычным развлечением для многих христиан Антиохии. Борьба с этими нравственными бедствиями требовала от пастыря не только хорошего образования, но и немалого мужества.

Иоанн таким мужеством обладал. Он проповедовал и наставлял каждый день, огромные толпы горожан слушали его, затаив дыхание. «Проповедничество целительно для меня» — говорил он народу — «Лишь отверзаю уста, чтобы обратиться к вам, и всякая усталость меня покидает». Пастырь вступался за обиженных и неимущих, утешал тех, кто потерял близких людей, и вселял надежду в обездоленных. Но при этом, одинаково горячо обличал распущенность духовенства, жестокость и жадность богачей, ненависть и пороки бедных: «...Итак, скажи мне, по чему могу узнать, что ты верный христианин, когда все исчисленное мною и другое многое уверяет в противном? И что говорю: верный христианин? Даже и того, человек ли ты, не могу узнать подлинно, ибо стучишь ты ногою как осел, ржешь на женщин как конь, объедаешься как медведь... злопамятен как верблюд, хищен как волк... хранишь в себе яд злобы как аспид и ехидна, враждуешь на братьев как демон лукавый. Как я могу счесть тебя за человека, не видя свойств естества человеческого? Ища образа верного христианина, не могу найти разности даже между человеком и зверем». Другой проповедник подобными речами мог оттолкнуть паству, но у Иоанна они шли от сердца, и простые люди даже в этих жестких словах чувствовали его любовь. Много раз ему приходилось защищать бедных и страждущих, умирающих от голода и жажды, но никогда он не заигрывал с теми, кто погряз в роскоши, бесстыдно выставленной напоказ перед глазами нищих собратьев. Напоминая знатным горожанам о человеческом достоинстве бедняка, и о том, зачем человеку дано богатство, он находил самые сильные слова: «Мулы у тебя накормлены, а Христос умирает с голода у порога твоего». Он описывает Христа в облике бедняка и говорит Его устами, обращаясь к богатым: «Я мог бы прокормиться и Сам, но лучше Мне бродить под видом нищего и протягивать руку за подаянием, дабы ты напитал Меня. И делаю Я так из любви к тебе».

Мужество не оставило его и во время страшного бунта в 388 г., когда разъяренная городская чернь, подстрекаемая местными сенаторами, ворвалась в дом префекта Антиохии и разбила статуи императорской семьи. Оскорбление чести и достоинства императора неминуемо должно было повлечь страшное наказание. Город замер, в ожидании самой безжалостной расправы. Епископ Флавиан, поспешил в столицу просить императора помиловать мятежную Антиохию. В ожидании вестей из Константинополя, Иоанн утешал и ободрял народ многочисленными проповедями, которые впоследствии легли в основу его знаменитых «Слов о статуях». Но надежды антиохийцев на заступничество Флавиана оказались напрасными: епископа опередили присланные из столицы чиновники, уполномоченные провести расследование. Считая город обреченным, они начали массовые аресты и допросы. Антиохия была объявлена лишенной всех прав и привилегий. Но когда следствие закончилось, и уполномоченные уже направлялись к зданию суда, где должны были огласить арестованным горожанам смертный приговор, путь им внезапно преградила группа местного духовенства во главе с Иоанном Златоустом. Рискуя быть причисленными к мятежникам, они заявили, что не пустят сановников в преторию до тех пор, пока те не помилуют осужденных, и что в здание посланцы императора смогут войти только через их трупы.

Пастырям удалось склонить судей к милосердию. Один из присланных чиновников, Кесарий, тут же отправился с докладом к императору, обещая ходатайствовать перед ним за Антиохию.

Столичный архиепископ

Вскоре слава знаменитого проповедника вышла за пределы Антиохии. О нем заговорили в столице. В то время, за слабовольного императора Аркадия, решения принимал его ближайший советник Евтропий. Именно он посоветовал Аркадию по смерти архиепископа Константинополя Нектария, украсить столичную кафедру фигурой красноречивого антиохийского пастыря. При императорском дворе ценили красивое слово, жаждали его и умели слушать. Столица ждала ритора, который своим возвышенным слогом мог бы утолить эту жажду, а, кроме того, во время дворцовых церемоний изящно прославлял бы императора и его ближайшее окружение. Никому из придворных не могло тогда прийти в голову, что вместо ритора к ним приедет пастырь, и вместо угодливого Демосфена в столицу с императорским курьером спешит несгибаемый Златоуст.

Из Антиохии он был похищен тайно. Антиохийцы ни за что не расстались бы с любимым проповедником добровольно, а любое насилие могло привести к мятежу. Поэтому генерал-губернатор восточных провинций Астерий получил от императора секретное распоряжение взять Иоанна хитростью. Иоанн был вызван в резиденцию Астерия, с предписанием сопровождать генерал-губернатора в поездке к мощам святых мучеников. Здесь его ждала курьерская колесница и почетный эскорт. О действительной цели их путешествия Иоанн узнал уже выехав из Антиохии. Бросив прощальный взгляд на исчезающий вдали родной город, он предал себя воле Божией и стал ждать дальнейшего развития событий. В феврале 398 года в присутствии императора и множества епископов, при огромном стечении народа, Иоанн был рукоположен Александрийским патриархом Феофилом в сан архиепископа Константинополя.

В блеске столичной жизни Златоуст остался верен себе. Он много и подолгу проповедует. Обличает нравы и скупость развращенного столичного духовенства и придворных кругов, выступает против публичных полуязыческих увеселений, пьянства и разврата, против утопающих в роскоши сенаторов и богатых горожан, призывая их уделить из их имений хоть что-нибудь на своих бедных братьев во Христе: «Когда ты возвращаешься домой, когда возляжешь на ложе, когда в доме твоем будет устроено блистательное освещение и приготовлена роскошная трапеза, вспомни о бедном и несчастном, который, подобно псам, ходит по переулкам во мраке и грязи и возвращается оттуда часто не домой, не к жене, не на ложе, а на кучу сена, подобно псам, лающим всю ночь...» От богатых клириков он потребовал скромной жизни и полного отказа от бьющей в глаза роскоши. Новый столичный архиепископ привел в порядок и свою резиденцию. От былого «барского» великолепия времен его предшественника не осталось и следа. Он продал в пользу бедных церковные сосуды, шелковые и золотые украшения алтарей, ковры, богатейшие церковные ризы. Он продал с аукциона редкий дорогостоящий мрамор, приготовленный его предшественником для отделки церкви святой Анастасии и целые мраморные колонны, лежавшие на земле в ожидании архитектора. «Мы — бедные» — говорит своей пастве новый епископ столицы, отождествляя себя не с богатыми, имущими и сильными, а — с неимущими и бесправными. Причем, говорит не с высоты епископской кафедры. Он всегда проповедовал с амвона чтеца, стоя посреди церкви окруженный народом. Для нищих и обездоленных жителей Константинополя он учреждал богадельни и больницы, а для проповеди Евангелия среди язычников, подготовил и отправил миссионеров в Скифию и Финикию.

Иоанна называли гордецом. Он избегал светских приемов и банкетов, поскольку еще в молодости, в монастыре испортил себе желудок и большей частью довольствовался жидкой рисовой кашкой. После Литургии, снимая облачение на Горнем месте, он, из-за своей болезни, ел пастилу. Те, кто искал в нем блестящего оратора, с красивой внешностью и громким голосом, были разочарованы. Современники оставили нам описание Иоанна Златоуста: невысокого роста, изможден, лыс, лоб в глубоких морщинах, к тому же имел негромкий голос и слабое здоровье. Его сила заключалась не в звучности речей и не в красивых словах, а в любви ко Христу и к людям, которых он вел к Нему путем евангельских заповедей. Позже, во время открытого конфликта с императрицей он скажет с кафедры: «Вы знаете действительную причину, почему хотят погубить меня? Это потому, что я не распоряжался расстилать перед собой богатых и дорогих ковров, что я не хотел одеваться в одежды, шитые золотом и щелком, что я не очень любил удовлетворять чувственности этих людей. Меня гонят не за богатство и не за то, что я совершил какое-нибудь преступление... Нет, меня гонят за то, что я люблю вас...»

Он любил своих врагов, и даже, когда его слово казалось неоправданно жестоким, это все равно было слово любви. В 399 году, всесильный временщик Евтропий впал в немилость. К тому времени он рассорился со всеми — с императором, знатью, Церковью, права которой он урезал в пользу государства. Народ его ненавидел. Отбросив гордость и сознавая, что ему угрожает немедленный арест и казнь, Евтропий прибежал искать защиты у престола в соборном храме святой Софии.

Дворцовые перевороты в столице не были редкостью. Бунты, мятежи, вспышки стихийной ярости доведенных до отчаяния людей, нередко приводили к жестокому самосуду, а то и просто к убийству чиновников, неугодных властям или толпе. В такой ситуации преследуемые люди находили себе последнюю защиту в Церкви. Однако именно Евтропий был противником традиционного права убежища преступников у церковного алтаря. Хитрый придворный интриган, он беспощадно истреблял всех, кто стоял у него на пути, и лишь это древнее право Церкви на защиту гонимых ограничивало его произвол. Несмотря на протесты архиепископа, Евтропий, незадолго до своей опалы, добился отмены этой церковной привилегии. Теперь же в беде оказался он сам. Его немедленной казни требовало правительство и народ, а отмененный им же закон больше не мог защитить его даже в стенах соборного храма. Но другого прибежища у опального консула просто не оставалось и он пришел к Златоусту просить защиты. Этой же ночью, разъяренная толпа и солдаты ворвались в церковь, требуя головы ненавистного Евтропия. Навстречу им вышел архиепископ. «Вы убьете Евтропия, — спокойно ответил Иоанн на крики солдат и народа, — не раньше, как умертвив меня». Затем он отправился к императору и исходатайствовал бывшему министру помилование. Но как пастырь он сделал еще одно важное дело. Поверженный сановник, пришедший к власти через убийство своего предшественника, и еще недавно распоряжавшийся жизнью и смертью тысяч людей, теперь сам нуждался в их милосердии, а прихожане Златоуста, охваченные ненавистью и жаждой мести — в назидании и исцелении. Утром Иоанн взошел на амвон, при громадном стечении народа велел открыть алтарную завесу и, указывая на жалкого, дрожащего от страха старика, обхватившего колонну балдахина над престолом, начал проповедь словами: «Всегда, но особенно теперь благовременно сказать: суета сует, всяческая суета. Где теперь пышная обстановка консульства? Где блестящие светильники? Где рукоплескания и ликования, пиршества и праздники? Где венки и завесы? Где городской шум и хвалебные крики на конских бегах и льстивые речи зрителей? Все это прошло: вдруг подул ветер и сорвал листья, обнажил дерево и потряс его до основания...».

Приглашая на столичную кафедру антиохийского священника, всесильный Евтропий и предположить не мог, что вскоре и сам окажется обязан ему спасением от рук разъяренной толпы.

Опала

После падения Евтропия, всю силу власти в Византии взяла императрица Евдоксия, женщина властолюбивая, ненасытная в любовных похождениях и в своей страсти к золоту. Беспощадно обирая беззащитных горожан, она требовала от фискальных чиновников часть конфискованного имущества и часто возбуждала уголовные процессы специально для увеличения своей доли. Евдоксия не любила Златоуста, который обличал позор ее любовных связей и насилие над подданными. Когда императрица отобрала у одной бедной вдовы виноградник, та обратилась к защите архиепископа. Иоанн лично пошел во дворец ходатайствовать за обиженную вдову. Евдоксия не стала его слушать и велела прогнать архиепископа. В ответ Иоанн не пустил ее в церковь, а сам произнес свою знаменитую проповедь об Илье и Иезавели, библейской царице, которая погубила бедного крестьянина, чтобы отобрать его виноградник. Проповедь во мгновение ока разлетелась по Константинополю и не добавила Евдоксии доброй славы. Постепенно вокруг нее собирались все недовольные новым архиепископом, стараясь заручиться ее поддержкой. Императрице постоянно доносили, что обличая нравы двора, дамскую суетность и страсть к дорогостоящим нарядам, проповедник метит именно в нее. Против Златоуста плелись интриги. Чтобы изгнать его из Константинополя не хватало лишь формального предлога. И такой предлог вскоре нашелся.

Художник Joseph Wencker, Франция, 1880

В 401 году, епископы эфесской митрополии в Малой Азии пригласили к себе Златоуста в качестве третейского судьи, чтобы он как глава столичной кафедры уладил их разногласия. Примерно в это же время в Константинополь из Египта пришли монахи, обвиненные в ереси. Обиженные судом своего патриарха Феофила Александрийского, они искали справедливости у столичного архиепископа. Феофил усмотрел в этих двух событиях посягательство на свои права и неприятное для его самолюбия возвышение Константинопольского архиепископа. Во дворце поняли, что удобный момент для расправы с Иоанном настал. Нужно было лишь привлечь Феофила в союзники. Под видом судебного разбирательства по делу осужденных монахов, Феофил был вызван императорским указом в Константинополь, куда он прибыл, предварительно взяв с собой «кворум» из 30 египетских епископов. В 403 году, на другой стороне Босфора, в летней резиденции императора, состоялся собор, на котором Златоуст был заочно осужден и лишен сана. Большинство участников собора составляли люди Феофила. Помимо обвинений в ереси, продаже церковного имущества и прочих канонических преступлений, Иоанну вменялась и политическая вина — подрыв императорской власти прямыми обличениями с церковной кафедры. Все постановления этого незаконного сборища, (вошедшего в историю Церкви как — «собор под дубом»), были утверждены и подписаны безвольным Аркадием под давлением императрицы и ее сторонников.

И снова его похитили тайно. Причина была все та же — любовь народа к опальному архиепископу. Ночью, в сопровождении офицера тайной полиции он был доставлен на пристань, где его уже ожидал корабль и отряд солдат для сопровождения. Однако императрица чувствовала, что это дело может принять непредсказуемый оборот, и пребывала в нерешительности. Златоуста не стали увозить далеко, разместив его неподалеку от Константинополя, на другом берегу пролива. А между тем, в столице начались волнения, которые постепенно переросли в открытый бунт против александрийцев. Народ не пускал в церкви тех, кто участвовал в осуждении Златоуста. В городе было введено военное положение, власти послали войска для усмирения беспорядков. Но народ не расходился, бились повсеместно, каждую церковь солдатам приходилось брать с боем, прорываясь сквозь толпу с обнаженными мечами и дротиками. Повсюду лилась кровь.

Следующая ночь принесла с собой новые беды. В городе случилось землятресение. Сильные удары потрясли кварталы богатых горожан и императорский дворец. Евдоксия увидела в происходящем знамение небесного гнева на гонения, которым подвергли праведника. Она просит императора вернуть Иоанна обратно, и одновременно пишет ссыльному епископу письмо, умоляя его вернуться.

Между тем залив между Фракией и Вифинией кипел от множества судов. Люди искали своего пастыря в соседних портах. Секретарь императора нашел его в одном из селений и уговорил вернуться в столицу. Когда они уже за полночь подплывали к Константинополю, их взорам предстал Босфор, освещенный тысячами факелов — на лодках, на берегу и в гавани. Таким было величественное зрелище небывалой встречи, которую народ устроил своему епископу. Так встречала Иоанна его Церковь, которую он не покидал, как сам говорил впоследствии, «ибо уносил ее в своем сердце».

Изгнание

Однако примирение с властью было недолгим. Волнения в столице улеглись, а Златоуст по-прежнему был верен себе. Вскоре, после описанных событий, Евдоксия потребовала себе чести равной с императором, титула Августы и статуи на главном форуме. Сенат был вынужден удовлетворить ее требование. В центре столицы, напротив дворца и соборного храма Святой Софии была воздвигнута высокая колонна с серебряной статуей императрицы. Статуя возвышалась над храмом и дворцом а из сената на нее открывался великолепный вид, напоминающий государственным мужам о том, кто на самом деле правит империей. Открытие торжеств сопровождалось обрядом поклонения статуе. Этот языческий обычай, неприемлемый для христиан, сохранялся из государственных соображений, чтобы поддерживать в народе благоговение к власти императора. Сами торжества — по сути своей многодневная попойка и обжорство, сопровождаемое сквернословием и непристойными песнями, в духе языческих праздников в честь богини Кибелы, должны были проходить почти у дверей соборного храма Святой Софии.

Один из дней этого пьяного разгула совпал с памятью Иоанна Крестителя, который для христиан всегда был образцом аскетической жизни. В этот день Златоуст произносит разгромную речь, в которой сравнил торжества с пиром царя Ирода, во время которого был убит Иоанн Креститель, а саму императрицу — с Иродиадой. Вечером, слух о проповеди достиг ушей императора, который заявил, что следует покончить с этим мятежником.

Иоанн был подвергнут бойкоту двора. На Рождество 403 г. императорская семья не пришла в храм. А в пасхальную ночь 404 г., Златоуст сам был изгнан из церкви отрядом солдат во главе с офицером язычником. К архиепископу пытались подослать убийцу, однако народ задержал его. Наконец после Пятидесятницы, 9 июня 404 г., Иоанн был арестован и отправлен в ссылку.

Ему разрешили проститься с друзьями. Во время прощания Златоуст призывал близких ему людей не устраивать раскола в Церкви: «кто-нибудь, возведенный на этот престол с общего согласия, без происков и властолюбия, будет моим преемником; покоритесь ему, как бы мне самому, ибо Церковь не может оставаться без епископа», и просил их лишь не подписываться под актами, его осуждающими. В это время толпы людей осаждали здания, примыкающие к Святой Софии. Иоанна под конвоем солдат тайными ходами вывели из храма и увезли.

Его сослали в Кукуз, глухое селение в пределах нынешнего Закавказья. Путь к месту ссылки длился 70 дней. Над головой палящее солнце, под ногами горячая пыль. Ни ветра, ни деревца, чтобы отдохнуть в тени. Конвою было предписано избегать городов и останавливаться только в селениях, где можно было найти лишь сухой, заплесневелый хлеб, и солоноватую воду из глубоких колодцев. Иоанн страдал от лихорадки, от боли в желудке, но еще больше от трусости собратьев и злобы врагов. Одни епископы боялись помочь ему, другие открыто его ненавидели. Однако офицеры конвоя полюбили святителя и старались помочь ему, чем могли. В Кукузе, местный епископ и администрация также встретили его как почетного гостя. Здешний климат был для него слишком суровым. Он впервые в жизни увидел снег на окрестных горах и едва пережил непривычно холодную зиму. Однако, несмотря на все лишения, он сам утешает других. Златоуст считал, что «есть только одно зло — это грех, и нет другого благо, кроме добродетели, все остальное, счастье или несчастье, как бы его ни называли — один дым, призраки и мечта...» В Кукузе он ведет обширную переписку. К этому времени относится большинство его писем. К нему отовсюду едут друзья и те, кто знает о нем лишь понаслышке. Едут за советом и за утешением. «Вся Антиохия в Кукузе» — говорили враги Златоуста. Их тревожило общение Иоанна с антиохийцами и Римом. В конце концов, они добились разрешения императора сослать Иоанна в Питиунт (ныне Пицунда), самое отдаленное место Империи. На этот раз конвою было приказано обращаться со ссыльным без всякой жалости. Слабого, больного святителя вновь погнали по бездорожью. Большую часть пути он шел пешком. На пути, неподалеку от селения Команы, Иоанн свалился с ног — силы ему изменили. Его занесли в ближайший храм и положили в одном из строений. Ночью Златоусту явился мученик Василиск, в честь которого был освящен храм, и предсказал ему время его кончины. Наутро 14 сентября 407 г., конвой продолжил свой путь, однако в нескольких часах пути от города, с Иоанном случился жестокий приступ лихорадки и офицер дал команду вернуться в церковь. Златоуст едва держался на ногах. Он сказал, чтобы его подвели к алтарю, и попросил местного священника дать ему белое облачение. Облачившись, он пожелал причаститься Святых Таин из рук священника, после чего горячо молился. В конце молитвы он перекрестился и, ослабев, медленно стал опускаться на плиты пола. Последние слова его были: «Слава Богу за все! Аминь!».

Источник: сайт журнала "Фома"

Читайте также:

Преподобный Варлаам Хутынский

Преподобный Варлаам Хутынский — русский святой, живший в начале XII века, великий молитвенник и чудотворец, основатель одного из первых северных монастырей на Руси. За свою добродетельную жизнь святой Варлаам еще при жизни был прославлен от Господа даром прозорливости и чудотворения. Не оставляет святой своей помощью и ныне, помогает всем, кто с живой верой и теплой молитвой обращается к нему.

Преподобному Варлааму молятся о защите от скорбей, бед и напастей, об исцелении недугов, о помощи одиноким, сиротам, вдовам, больным, неимущим, о наставлении на путь истинный юных, об укреплении сил при старческой немощи, просят его помочь в испрашивании у Бога прощения грехов, христианской кончины и невозбранного входа в Небесное Царствие.

В Даниловом монастыре можно помолиться перед частицей святых мощей преподобного Варлаама, хранящейся в мощевике в мраморной раке северного придела Троицкого собора.

Преподобный Варлаам Хутынский (в миру Алекса, Михалев сын) жил в XII веке (точные годы жизни неизвестны). Он был сыном богатых и знатных благочестивых новгородцев Михаила и Анны, которые и сына своего воспитывали в страхе Божием и добронравии. С детских лет Алекса удалялся игр, любил читать книги Священного Писания. Родители, опасаясь, что суровые подвиги в столь юном возрасте могут повредить его здоровью, попросили не изнурять себя, на что он кротко заметил: «Я много читал священных книг и нигде не находил, чтобы родители отсоветовали что-либо доброе детям св оим. Царство Небесное, которого я ищу, не дороже ли всего для нас?» Услышав такой ответ, родители изумились разуму юноши и предоставили ему полную свободу жить по своему желанию.

оим. Царство Небесное, которого я ищу, не дороже ли всего для нас?» Услышав такой ответ, родители изумились разуму юноши и предоставили ему полную свободу жить по своему желанию.

После смерти родителей, раздав все свое имущество бедным, юноша принял монашеский постриг с именем Варлаам в Лисицком во имя Рождества Пресвятой Богородицы мужском монастыре (назван так по холму, именуемому Лисья (Лисичья) гора). Здесь он пребывал в полном послушании у своего наставника. Спустя некоторое время, желая уединения и безмолвия, благословившись у священноначалия, Варлаам оставил монастырь. В десяти верстах от Новгорода, на правом берегу реки Волхов, он забрел в место, которое у окрестных жителей пользовалось дурной славой. Согласно народному преданию, оно находилось во власти нечистой силы и поэтому называлось «Хутынь» (худынь, худое место). Подойдя поближе, преподобный Варлаам увидел луч света, просиявший из глухой лесной чащи, и понял из этого знамения, что его намерение поселиться здесь отвечает воле Божией.

Усердно помолившись ко Господу, преподобный поставил себе келью в лесу. Весь день проводил он в трудах и молитве, строго постился, носил вериги (они до сих пор хранятся в Хутынской обители), сам рубил лес, пилил дрова, пахал землю. Претерпевая искушения и страхования диавольские, он усердной молитвой и строгим постом разрушал все бесовские ухищрения. Постепенно отшельник стал известен другим инокам, искавшим его руководства. Как ни любил уединение святой Варлаам, но, помня заповедь Господню о любви к ближним, по которой каждый прежде и более всего должен заботиться о пользе других, с готовностью и любовью принимал всех, кто к нему обращался. До наших дней дошло одно из его поучений: «Чада, блюдитесь от всякой неправды, не завидуйте, не клевещите. Воздерживайтесь от гнева, не отдавайте денег в рост. Берегитесь судить неправо. Не клянитесь лживо, а давши клятву, исполняйте ее. Не предавайтесь телесным страстям. Будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью. Сия добродетель — начало и корень всякого добра».

Основание монастыря на Хутыни началось около 1140 года с небольшого деревянного храма в честь Преображения Господня, который срубил сам Варлаам с иноками, в память виденного им на этой горе Небесного Света, преобразившего «худое» место в святую обитель.

За свою добродетельную жизнь святой Варлаам еще при жизни был прославлен от Господа даром прозорливости и чудотворения.

Как-то монастырские рыбаки в числе множества мелкой рыбы поймали большого осетра и, желая продать, скрыли его. Разбирая принесенный улов своим посохом, преподобный с улыбкой сказал: «Детей вы принесли, а куда девали мать?» Смущенные этим кротким обличением, рыбаки пали к ногам преподобного, покаялись в своем грехе и принесли спрятанную рыбу. Научая других удерживаться от искушений, преподобный строго следил за собой, молитвой и постом подавляя в себе всякий дурной помысел.

В 1190 году в монастырь преподобного Варлаама приехал князь Ярослав. Благословляя его, святой сказал: «Будь здоров, князь, и с благородным сыном твоим». Это приветствие изумило князя, не знавшего еще о рождении младенца. Получив вскоре радостную весть о рождении сына, он просил преподобного быть восприемником новорожденного, на что святой согласился охотно.

К преподобному Варлааму Хутынскому с усиленной молитвой обращались во время природных катаклизмов, так как считается, что он имел особую власть над природными явлениями. Подтверждением этому служит рассказ о предсказании чудотворцам выпадения снега во время апостольского поста Петра и Павла.

Довелось как-то преподобному Варлааму быть у архиепископа Новгородского Григория. Прощаясь, владыка сказал, чтобы через неделю старец вновь приехал к нему. «Если Господу угодно, в пятнице первой недели поста святых апостолов приеду к твоей святыне на санях». Удивился архиепископ такому ответу, но не решился просить объяснения этих непонятных слов. В ночь указанной святым Варлаамом пятницы выпал глубокий снег, ударил сильный мороз и, действительно, преподобный приехал в владыке на санях. Когда же архиепископ начал печалиться, что мороз повредит цветущие хлеба, святой сказал: «Не скорби, но благодари Господа, что ниспослал на нас милость Свою. Нас всех ожидал голод, но молитв ради Пречистой Богородицы и всех святых он даровал нам снег и мороз, чтобы черви, подтачивающие корни хлебов, умерли. Снег же будет всего лишь один день, наутро будет тепло, снег растает, напоит землю». На следующий день, как и предсказывал святой, наступило тепло. Архиепископу принесли с поля ржаных колосьев с корнями, на которых оказалось множество погибших от мороза червей. И был в тот год невиданный урожай хлеба.